融合定量定性思维与增值导向的实训课程评价体系研究

邵小志

东营职业学院

一、引言

职业教育中制造类专业的实训教学作为连接理论与实践的桥梁,是培养学生专业技能和职业精神的关键载体。然而,当前实训考核评价体系仍存在诸多局限:传统评价多侧重最终操作结果的量化打分、评价标准固化、评价结果对教学改进的指导作用有限等。在此背景下,探索科学有效的实训考核评价体系成为制造类专业教学改革的重要课题。本文基于制造类专业实训教学特点,提出将定量评价与定性评价相结合,并融入增值性评价理念,构建多维度、立体化的实训考核评价体系。

二、定量与定性相结合的综合评价机制

(一)定量评价:以数据为支撑的客观评估

定量评价以实训课程标准和人才培养目标为依据,通过设置可量化的评价指标,对学生的技能掌握程度进行精准赋分[1]。其核心在于构建科学的量化指标体系,涵盖理论知识、操作技能、任务效率等多个维度。

在理论知识维度,通过笔试、在线测试等方式,考查学生对制造工艺、设备原理、安全规范等基础知识的掌握程度,题型包括选择题、填空题、简答题等,确保评价的全面性。操作技能维度是定量评价的核心,针对制造类专业的核心技能,如车床操作、零件加工、设备调试等,设置具体的量化标准,如操作步骤的准确率、零件尺寸的精度、设备调试的成功率等。为确保评价的科学性,需对各指标赋予差异化权重。通过邀请行业专家、资深教师进行论证,结合不同技能的重要性和难度系数确定权重分配。

(二)定性评价:过程导向的质性评估

定性评价聚焦学生在实训过程中的非量化表现,从工具规范使用、职业素养养成、创新思维激发等维度,对学生进行质性评估 [2]。与定量评价的结果导向不同,定性评价更注重对学生实训过程的动态观察和综合判断。

工具规范使用方面,观察学生是否按照操作规程正确选用和使用工具、设备,是否做到工具的有序摆放和定期保养。职业素养养成涵盖学生的安全意识、责任意识、团队协作能力等。创新思维则体现在学生能否对传统操作方法进行优化,提出创新性的解决方案。定性评价的实施方式多样,包括观察记录法、案例分析法、师生访谈法等。教师通过日常实训中的观察,记录学生的表现情况;选取学生完成的典型实训任务作为案例,进行深入分析,评估其解决问题的思路和方法;通过与学生的面对面访谈,了解其学习态度、遇到的困难及改进措施。

(三)两种评价方式的协同作用

定量评价与定性评价并非相互割裂,而是相辅相成、有机统一的。通过定量评价的数据反馈,教师可以明确教学中的薄弱环节,调整教学内容和方法;通过定性评价的过程性反馈,学生能够了解自身在职业素养、创新思维等方面的表现,明确努力方向。

三、增值性评价在实训考核中的应用

(一)增值性评价的核心内涵

增值性评价以学生的动态成长为核心,通过剥离生源基础、家庭背景等客观因素,衡量学生在特定实训阶段内的能力提升幅度 [3]。与传统评价仅关注学生的最终实训结果不同,增值性评价更注重学生的“成长增量”,即从实训开始到结束,学生在知识、技能、素养等方面的提升程度。

(二)增值性评价模型的构建

该模型的核心维度包括基础学习能力进阶、专业技能水平提升、创新实践能力突破。基础学习能力进阶关注学生对实训相关基础知识的理解和应用能力的提升,专业技能水平提升是跟踪学生在核心操作技能上的进步,创新实践能力突破则衡量学生在实训过程中创新思维和实践能力的发展。

为实现对学生成长过程的全面评价,模型整合了单项技能考核与综合素养评价、日常过程性评价与阶段性集中考核。通过建立阶梯式的阶段性评价指标,为学生明确各阶段的学习目标。例如,在实训初期,重点考核学生对基础工具的使用能力;中期考核复杂零件的加工能力;后期则考核综合项目的完成能力。同时,依托信息化平台,实时采集学生的实训过程数据,如操作时间、失误次数、创新方案数量等,通过数据分析绘制学生的技能成长轨迹,客观呈现其能力增值曲线。

(三)增值性评价的实践路径

增值性评价的实施分为四个关键步骤:确定评价起点、设置评价节点、计算增值幅度、反馈评价结果 [4]。

确定评价起点即在前测阶段,通过技能测试、问卷调查等方式,评估学生的初始能力水平,建立个人能力档案。设置评价节点包括中测和后测,中测(一)在实训中期进行,评估学生的阶段性成长;中测(二)进一步跟踪其能力提升情况;后测在实训结束时进行,全面评估学生的最终能力。计算增值幅度时,通过对比学生在不同节点的评价结果,结合其初始能力,剔除客观因素影响,得出真实的能力提升值。反馈评价结果时,向学生和教师分别提供个性化的反馈报告,学生可了解自己的成长亮点和不足,教师可根据反馈优化教学策略。

(四)传统评价与增值性评价的对比

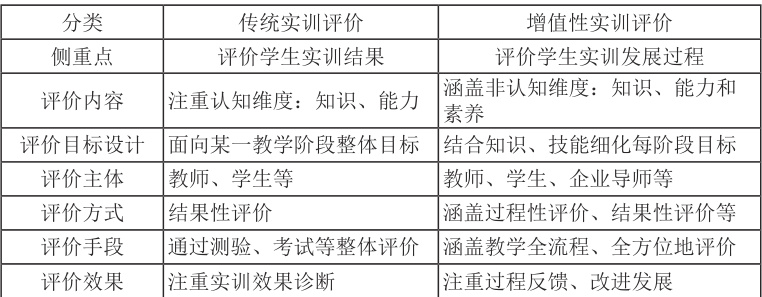

为更清晰地体现增值性评价的优势,将其与传统实训评价进行对比,如下表所示:

从表中可以看出,增值性评价在评价侧重点、内容、方式等方面均优于传统评价,更能适应制造类专业实训教学的需求,促进学生的全面发展和教师的教学改进。

四、结论

定量评价与定性评价相结合的综合评价机制,实现了对学生技能水平和过程表现的全面评估,为教学改进提供了数据支撑和价值判断。增值性评价则突破了传统评价的局限,关注学生的个体成长和能力提升幅度,激发了学生的学习动力和教师的教学创新热情。

参考文献:

[1] 吴保刚 , 卢丽华。基于“志愿 +η 的“五位一体”高职实训机制的评价体系构建 [J]. 经济师 ,2022,(10):153-154+156.

[2] 苏媛媛 . 高职计算机专业实习实训管理的优化策略探讨 [J]. 现代经济信息 ,2019,(09):434.

[3] 龙凌 . 基于增值评价的职业教育质量评估审视 [J]. 职业技术教育 ,2021,42(15):36.

[4] 贺张毅 . 高职“新质造价人才”学业增值评价的理论逻辑、构建机理与实践路径 [J]. 南方职业教育学刊 ,2025,15(03):100-109.

基金资助:2023 年山东省职业教育教学改革研究重点项目(产教融合背景下机电一体化技术专业实训课程考核评价体系创新研究与实践),课题编号:2023098

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)