小型固定翼无人机低成本长航时动力系统展望

魏智辉 邹润

1. 陕西德鑫智能科技有限公司 陕西省西安市 710016 2. 中北大学 山西省太原市 030051

引言

固定翼无人机凭借高效率、大航程特性,在物流巡检、农业监测、应急救灾等领域应用广泛。然而,传统动力系统存在续航短、成本高、环境适应性差三大痛点。尤其对于中小型平台,在载荷与成本严格受限的条件下实现长航时,亟需突破能源密度、系统效率与经济性的三重约束。当前技术路线呈现多元化趋势,涵盖电化学储能革新、气动结构优化及能源协同管理等领域。本文旨在整合最新研究成果,剖析低成本与长航时协同实现的技术路径,为行业创新发展提供理论参考。

1 技术现状与挑战

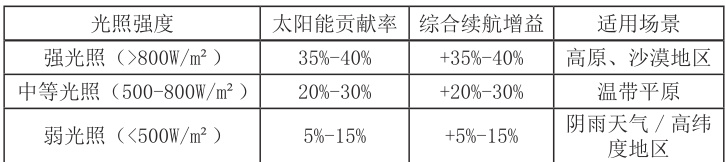

小型固定翼无人机的动力系统正经历从单一能源向多元混合的转型。传统锂电池因能量密度上限和循环寿命短难以满足长航时需求。燃料电池技术虽具潜力,但成本与系统复杂性构成壁垒。国内“青鸥 30”氢动力无人机创下 9 小时续航记录,远超同功率锂电池无人机 3-4 倍,但其最大起飞重量达 30kg ,且高压储氢系统推高了整机造价。太阳能辅助方案通过柔性薄膜电池集成减轻重量,但受限于光电效率与气象依赖性,实际增益仅可提升续航 20%-40% 。

表1 :小型固定翼无人机主要动力类型性能对比

2 低成本长航时技术路径

2.1 动力系统低成本优化

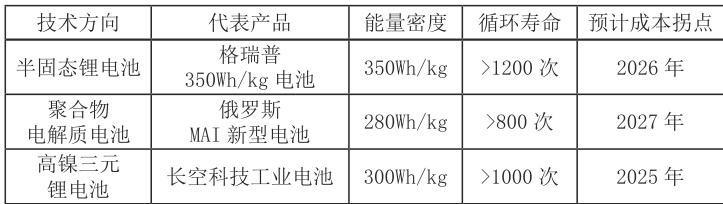

锂电池技术正向固态化与高镍化演进,在成本可控前提下提升能量密度。格瑞普半固态电池采用硅碳负极与凝胶电解质,能量密度达 350wh/kg ,循环寿命超 1200 次,支持 -40∘C 环境稳定放电,大幅降低极地、高空作业的电池更换频率。俄罗斯新型聚合物电解质锂电池则通过分散电极材料,实现 10 倍额定容量的电流负荷能力,使小型无人机续航从 20 分钟增至 35 分钟。此类技术规模化量产后,成本有望降至当前液态电池的 1.2 倍以内,全寿命周期经济性显著提升。

混合动力架构是平衡成本与航时的另一突破口。增程发电机以航油驱动内燃机发电,扩展电动无人机服务半径。江苏太仓无人机企业应用该技术后,中型货运无人机航程提升 40% ,运营成本降低 30% 。双能源系统如吉林大学研发的太阳能- 锂电池组合,通过机翼集成柔性薄膜电池,配合动态能量管理算法,SOC 估算误差控制在 ±1% ,实现昼夜循环作业。

表2 :新型电池技术商业化进程

2.2 轻量化与能源管理创新

动力组件减重直接提升载能比。思翼科技 E6 动力系统采用复合材料桨叶与直驱电机设计,单轴拉力提升 9% ,电流过载能力增强 50% ,同时通过灌胶密封工艺延长维护周期,降低农用无人机农药腐蚀导致的部件更换成本。气动优化同样关键,翼身融合设计减少阻力 15% ,结合计算流体力学布局太阳能板,确保气动效率不因附加电池受损。

智能管理策略从“被动控制”转向“预测调控”。基于扩展卡尔曼滤波的SOC 实时估算结合神经网络电压预测,动态调整双能源充放电阈值,最大化太阳能贡献率。地面充电环节,格瑞普配套 2C 快充设备实现 30 分钟补能 80% ,较传统充电效率提升 40% ,减少备用电池数量。

2.3 结构创新与国产化降本

供应链自主化是降低成本的核心路径。陕西华鹰 HE-1 无人机实现 100% 国产化,通过单发螺旋桨动力与模块化挂载设计,在 4 吨级起飞重量下维持低运维成本。开源生态兼容性亦降低成本门槛,如思翼 E6 系统支持 DroneCAN、PX4等开源协议,允许第三方部件替代,缩短开发周期 50% 。

表3 :双能源系统在不同光照条件下的续航增益

3 未来发展趋势

3.1 新材料与混合系统

固态电池将在 2027 年迎来能量密度 500Wh/kg 的突破,配合硫化物电解质实现 2 小时以上续航。锂硫电池因理论密度极高成为远期方向,但需解决穿梭效应导致的寿命衰减。混合系统如燃料电池 - 锂电池组合,利用燃料电池持续供能、锂电池响应峰值功率的特性,可兼顾长航时与机动性。哈工大“青鸥30”已验证该路径可行性,未来小型化适配是重点。

3.2 分布式能源网络

充电基础设施革新将重构续航逻辑。磁共振无线充电技术使无人机“降落即充”,物流配送效率提升 40% ;卫星无线充电网络覆盖无人区,结合V2G 技术令无人机作为移动储能节点,单机日供电 10kWh ,抵消运营成本 30% 。激光供能虽受限于大气损耗,但在军事定点侦察中具独特价值。

3.3 智能化与自适应管理

人工智能驱动能量管理进入新阶段。AI 健康云平台可提前 7 天预警电解液泄漏,故障率下降 60% ;气象自适应算法依据气流预测规划滑翔路径,利用上升气流减少动力能耗。例如,固定翼无人机在热气流活跃区域可关闭动力实现持续滞空,大幅延长监测任务时间。

结语

小型固定翼无人机的低成本长航时化,本质是材料科学、能源架构与智能控制协同创新的结果。短期需着力推动固态电池降本、混合动力轻量化;中期依赖能源网络智能化(如无线充电走廊)与国产供应链完善;长期则需突破超导储能、仿生气动等颠覆性技术。随着东驰能源、格瑞普等企业在高密度电池领域的突围,以及哈工大、吉林大学在混合系统上的深耕,中国有望在低空经济时代主导全球小型无人机动力标准。未来,当“飞行无需续航焦虑”成为现实,无人机将从工具进化为真正的空中智能节点,重塑物流、农业、应急等领域的作业范式。

参考文献:

[1] 孟子尧 . 轻型固定翼无人机双能源动力系统设计与能量管理策略研究[D]. 吉林大学,2025(04).

[2] 任旭东 . 垂直起降固定翼无人机混合动力系统参数匹配与能量管理控制研究 [D]. 重庆交通大学,2025(03).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)