基坑监测在某地铁车站施工中的应用与探究

蒋小党

中煤科工集团南京设计研究院有限公司 江苏南京 210000

1 工程概况

某地铁站为地下三层岛式站台车站,双柱三跨箱型结构,柱距9m,站厅在地下一层,设备在地下二层,站台在地下三层。

车站处于河漫滩地貌单元,勘察揭示场地覆盖层厚度 23. 70m~41.70m ,上覆土层厚度、性质变化较大,以粉砂、粉土为主。

该场地地下水的类型主要有上部松散层中孔隙潜水和基岩风化带裂隙水两类。其中潜水含水层有填土、粉砂、粉土层透水性较强,是潜水的主要含水层。

2 监测实施进度

车站基坑于 2020 年 8 月节点验收之后开挖,随之对基坑开始进行监测。自 2020 年 8 月至 2022 年 10 月主体封顶,工期为27 个月,获得大量监测数据。截止2023 年1 月提交最后一份监测报告;主体结构封顶满100 天,监测数据稳定,经与监理单位、施工单位、第三方监测单位沟通,停止监测。

3 监测项目

根据工程地质条件和周边环境,对施工期间进行的监测内容有地表沉降、建筑物沉降、管线沉降、墙顶水平位移和垂直位移、墙体深层水平位移、支撑轴力、立柱沉降、地下水位。

4 监测点布设

4.1 围护结构顶部水平位移

围护结构水平位移监测点位采用与墙顶竖向位移共点。布设过程中按照监测方案预埋监测点位位置,布设过程中尽量避免后续施工的破坏。采用电钻在预定位置钻孔,往孔内注入植筋胶,再将测钉植入孔入内。

4.2 深层水平位移

本工程深层水平位移监测 构钢筋笼预埋的方式。施工围护结构时,提前与施工单位沟通好预埋监测点位的位置,将测 的钢筋笼内,测斜管长度与围护结构等长,测斜管顶、底部密封好,有条件时可以在下 后往测斜管内注入清水,以平衡管内外压差,防止水泥浆和泥浆进入管内,致使监测点位无法使用。

4.3 支撑轴力监测

混凝土支撑:砼支撑支撑轴力监测点位埋设在混凝土内,需将监测应力原件采用打断焊接的方式,将监测应力原件焊接在支撑长度的 1/2~1/3 范围内,避开支撑节点,将电缆延伸至便于保护侧,将挡墙外的电缆线采用保护盒进行保护。监测应力原件焊接过程中,需要将原件进行降温处理,避免温度过高致使元器件损坏无法应用。

钢支撑:钢支撑轴力计采用焊接的方式与钢支撑相连,在围护结构侧加设厚钢板,以避免后期受力过程中出现变形,导致应力过小或者过大,数据出现失真的现象。

4.4 沉降变形监测

监测项目主要包括墙顶垂直位移、地表沉降、管线沉降、建筑物沉墙顶垂直位移监测点:垂直位移监测点与水平位移监测点共点布设。

建筑物沉降监测点:监测点的位置一般选择在房屋的四角、转角、变形缝处,保证每栋建筑物监测点位不少于四点,以方便后期差异沉降的计算。

在选定埋设位置处,采用电钻钻孔,将孔内钻屑清理干净,挤入植筋胶,再将L 型沉降钩植入。

管线沉降、地表沉降监测点:管线沉降观测点重点布置在带压管线上,本工程因存在多次交通导改,监

点位采用间接法埋设,埋设方式同地表沉降监测点位埋设方式。在预定点位位置采用水钻开孔,将盐芯取出,利用电钻钻孔植入钢筋,钢筋长度以打穿至土层为准,上部

采用塑料保护盖加以保护,并喷涂监测点位标识以加强保护。

5 监测成果分析与评述

5.1 监测数据综合统计分析

从各项监测项目统计数据可知,随着基坑开挖,各项监测项目监测数据开始出现变化,支护结构开挖面附近变形最大,支撑及时架设后变形开始慢慢减小,随着基坑向下开挖,变化速率最大点也将随着开挖面向下移动。基坑开挖至设计标高以后,随着底板的及时浇筑至基坑回填完毕以后,除部分监测点变化量过大(超过报警值外),基坑支护结构和基坑周边环境没有发生过大位移及沉降。总体来看,基坑变形在基坑施工期间是正常可控的。

5.2 支护结构及岩土体监测成果分析

5.2.1 地表沉降监测成果分析

周边各地表沉降监测 米左右南侧地表监测点位大部 ①、基坑开挖地质条件差;③、该侧 值 DB25-02 监测点累计 .4mm。 以此对应的基 $2 0 \nast$ (测斜)ZQT03在基坑开挖阶段对 位对周边进行注浆 地表 计变化值由相对较陡峭 相对平缓,变化速率处于收敛状

5.2.2 周边地下管线监测成果分析

周边管线距离基坑边较近,主要在机动车道上,开挖初期基坑南侧随着地表一同处于报警状态。在基坑开挖阶段,随着开挖的深度加深,地下管线受上覆土体的压力作用,迫使管线在外力作用下逐渐下沉。南侧路面为沥青路面,累计最大值 GXC02-33 监测点累计变化为 -164.6mm ;北侧路面主要为施工便道,累计最大值GXC02-07 监测点累计变化为 -62.3mm。随着土方开挖完毕和底板的浇筑完毕,地下管线变形逐渐趋于相对平稳状态。

5.2.3 周边建筑物监测成果分析

基坑周边建筑物较多,且距离坑边较近,施工工期较长等诸多原因,本工程基础施工过程中对周边建筑物影响相对较小,局部建筑处于预警状态。B1 区累计最大值 CJ08 监 变化为 -34.1mm,B2 区累计最大值 JCJ49 监测点累计变化为 -39.4mm,A2 区累计最大值 JCJ113 监测点累计变化为 -42.9mm,A1 区累计最大值JCJ157 监测点累计变化为-51mm。随着土方开挖完毕和底板的浇筑完毕,地下管线变形逐渐趋于相对平稳状态。

5.2.4 桩顶沉降监测成果分析

墙顶垂直位移大部分点位处于较小状态,未达到报警值,个别监测点达到预警值。墙顶沉降点为 ZQC24,最大沉降值为 -28.1mm ;墙顶沉降点为 ZQC25,最大沉降值为 -27.3mm 墙顶沉降点为 ZQC26,最大沉降值为 -23.6mm。与之对应的深层水平位移 ZQT25 累计最大值为 118m 深度 20 米,墙顶累计值为 -45mm ;深层水平位移 ZQT26 累计最大值为 87.73mm,深度 22 米,墙顶累计值为 -68.7mm 。初步分析为深层水平位移墙顶及第四层支撑附近变形较大,墙顶变形致使墙顶沉降监测点变化下沉。随着基坑的开挖,观测点呈下沉趋势,总体态势平稳。

5.2.5 桩顶水平位移监测成果分析

顶水平位移在基坑开挖阶段由于受土体的压力作用,迫使围护桩在外力作用下逐渐向基坑内、外侧向位移,累计最大值 ZQS16 监测点累计变化为 14.4mm。随着开挖深度的增加至主体结构的施作,桩顶水平位移由增加转变为平缓发展趋势。

5.2.6 立柱沉降监测成果分析

立柱竖向位移监测点位数值处于较小状态,未达到报警值。立柱沉降点为 LZC15,最大沉降值为 -9.6mm。部分监测点位出现上升,初步分析为第一层混凝土支撑受两侧土体的侧向压力致使支撑起拱变形,立柱变形沉降监测点出现上升。随着基坑主体结构的施工,监测点呈收敛趋势,总体态势平稳。

5.2.7 坑外水位监测成果分析

地下水位监测点位未达到报警值。地下水位监测点为SW01,最大累计值为-589mm。基坑周边地下水位较高,且主要土层为粉砂、粉土,流通性较强,受周边施工和环境影响较大。

5.2.8 支撑轴力监测成果分析

支撑轴力在基坑开挖到底后上升至峰值,然后随着主体结构的施作处于平稳趋势。轴力观测数据表明:支撑轴力第一层在基坑开挖初期因土方开挖处于上升状态,随着基坑开挖深度的增大,最大受力点下移,第一层支撑受力呈现下降趋势甚至处于受拉状态,约束围护结构上部向坑外变形,其余各层支撑均随着基坑开挖深度的增加处于上升态势。

第一层支撑轴力监测点 ZL06-01,最大累计值为 -2275KN ;第二层支撑轴力监测点 ZL06-02,最大累计值为 712KN ;第三层支撑轴力监测点 ZL06-03,最大累计值为 2400KN ; 第四层支撑轴力监测点 ZL06-04,最大累计值为 18954.6KN ;第五层支撑轴力监测点 ZL06-05,最大累计值为 2995.1KN ;第六层支撑轴力监测点 ZL06-06,最大累计值为849.15KN ;与之相对应深层水平位移ZQT06,最大累计值 90.9mm,深度18 米;深层水平位移

ZQT23,最大累计值129.03mm,深度16 米;由此可知监测数据可信,与现场施工工况相符合。

5.2.9 深层水平位移监测成果分析

测斜数据表明,墙体在基坑施工开挖过程中总变形量较大,在基坑开挖初期桩身测斜曲线呈“斜直线形”,到支撑安装后逐渐变成“弓形”,表明支撑约束了桩上部(设 1 道支撑,安装在墙顶部冠梁上),使得桩身中部向坑内位移形成“弓形”。由累计曲线图可知,1-6 轴、27-28 轴在 2020 年 10 月 31 日至 2020 年 11 月 31 日变化速率较大,根据施工工况可知,基坑开挖至第四层支撑处且进行了坑内注浆作业,随着支撑的浇筑和坑内注浆作业变化速率得以控制。

基坑开挖初期,基坑按照设计进行降水,地下水位降至基坑底,基坑 1-8 轴测斜及其他测项大部分预警,经专家分析可能与基坑降水有关。我们从中可以发现 ZQT23、ZQT25 两个监测断面变形较大,ZQT03 累计值 101.82mm,深度 21 米;ZQT25 累计值 118mm,深度 20 米;ZQT06 累计值 90.9mm,深度 18 米;ZQT23 累计值129.03mm,深度 16 米;由数据可知变形最大位置在第四层混凝土支撑处,与之相对应轴力值均很大,后随着施工单位为保证基坑安全采取坑内注浆及伺服系统等措施,将后续变化速率得以稳定下来,使得处于可控范围。

6 应用分析与建议

6.1 应用分析

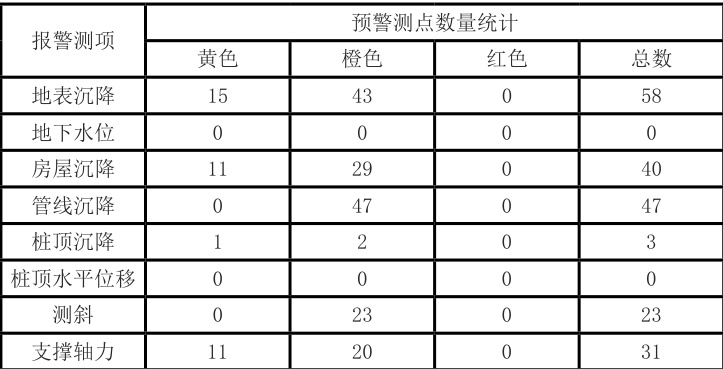

从基坑数据统计结果可知,整个基坑开挖过程中监测数据累计值整体较大,预警监测点位较多,具体预警测点数量统计见下表:

基坑 1-6 轴开挖初期(开挖深度约 3 米),基坑大部分测项达到预警值,施工单位为找到原因召开了专家会议,并对墙缝注浆进行加固,支撑处采取抽条开挖,做到随挖随撑。基坑 1-10 轴出现第四层支撑轴力、测斜较大,施工单位采取措施将钢支撑改为伺服系统,局部监

数据超出设计值区域将钢支撑变更为混凝土支撑,并对基坑墙缝进行补浆加固,将速率得以稳定。通过本次监测过程中实时数据采集、计算、整理、报送工作,监测工作贯穿了整个基坑工程施工,通过对监测数据的分析得出如下结论:

(1)从监测数据可知,各项监测数据变化和基坑施工工况相吻合,可知监测数据可信,具有工作指导意义;(2)基坑开挖过程中,部分测项变形速率和累计变形均达到预警值,施工单位参照监测数据制定相应的措施,做到部分危险区域抽条开挖,随挖随撑,采用多种应对措施以保证基坑的安全施工。(3)基坑施工过程中,严格按照监测方案执行,加强预警点位的监测和巡视,对异常区域及时发布预警通知单并第一时间通知相关单位,为基坑开挖及支撑拆除阶段提供及时可靠的监测数据。

6.2 建议

(1)监测点的保护 : 监测作为工程施工过程中的眼睛,监测点位的成活率直接决定监测在施工过程中发挥的作用。施工过程中需要注意保护监测点位防止破坏、遮挡,发挥监测数据的连续性、有效性。(2)土方开挖建议:土方开挖应严格遵循施工方案,做到分层、分段开挖,严禁超挖的原则,做到随挖随撑,减少基坑的暴露时间。

(3)施工降水建议:基坑降水过程中,建议在保证正常施工的情况下,根据现场周边环境和工程地质条件有效的优化降水方案,防止出现本基坑施工过程中的类似情况发生。

(4)施工过程中应该减少基坑周边的堆载和各种活荷载的影响,减少围护结构的变形。

参考文献:

[1] 城市轨道交通工程监测技术规范,GB50911-2013. 北京:建筑工业出版社.

[2] 建筑基坑工程监测技术规范实施手册/ 刘俊岩主编. 北京:中国建筑工业出版社,2010

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)