初中生物理审题能力的培养策略与实践

杨朝旭

腾冲市新华中学 云南腾冲 679115

引言:

从学生初二年级接触物理学科开始,教师就应将审题能力培养纳入核心教学目标。在日常教学中,需着力培养学生自主学习习惯,引导其通过深度阅读提炼物理知识点与规律,精准把握物理问题的本质属性。每节课应设置当堂限时训练环节,要求学生在规定时间内完成审题、解题全过程;课后作业同样强化时间管理,促使学生养成“拿到题目即专注审题—快速解题—规范检查”的连贯思维习惯,通过持续性训练提升思维敏锐度,为解题的准确性与高效性提供保障。

一、培养学生良好审题习惯的实践路径

(一)逐字研读的读题策略

引导学生理解“审题要慢,答题要快”的深层逻辑,读题初期可采用朗读、小声读等形式,逐步过渡到默读。读题时需逐字逐句分析,排除题干中的干扰信息,提取有效条件并进行逻辑分析 [1]。例如在读题过程中,学生应快速激活相关知识框架,首先确定问题所属的知识领域(力学、热学、光学或电学),再锁定具体知识点,进而匹配相应的物理模型或公式。实践表明,仓促审题易导致条件分析偏差、公式选用错误,反而增加解题耗时,甚至出现方向性错误。

(二)圈划标注的思维可视化方法

践行“不动笔墨不读书”的学习理念,指导学生在审题时对关键词、易混点、易错点及解题关键点进行符号标注(如直线、双线、波浪线、圆圈、三角、五角星等),符号体系可由学生自主定义,形成个性化的“思维路标”。同时,可在题目空白处用简洁文字记录关键思路,便于检查时快速回溯。对于思路模糊或把握性低的题目,可先标记猜测答案并做特殊标注(如红笔或醒目标记),待完成整卷后优先复查;对完全无思路的题目,也应做好明显标记,暂时跳过以避免时间浪费[2]。

(三)对应关系的结构化分析模型

针对物理问题中多量关联、变与不变交织的难点,构建“各家分各家,各次归各次,分清变不变,找准相等量”的审题口诀。以典型例题为例:

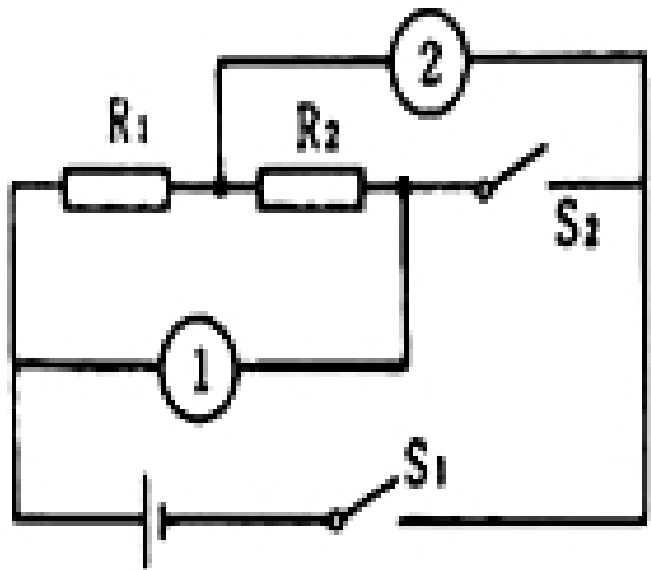

例题:如图所示,R₁=8Ω,R₂=12Ω。当S₂ 闭合,S₁ 断开, ①② 为电流表时,① 表示数为0.5A,求 ② 表示数;若将S₁、S₂ 均闭合, ①② 换为电压表时,求 ② 表示数。

审题步骤:

分清“各家”:明确电路元件为R₁ 和R₂ 两个支路。

界定“各次”:

第一次:S₂ 闭合、S₁ 断开, ① 为电流表,R₁ 与R₂ 并联, ① 表测R₂ 电流,由此可算得电源电压为 6V

第二次:S₁、S₂ 均闭合, ①② 为电压表,R₁ 与R₂ 串联。

识别“变与不变”:变化的是电路连接方式和仪表类型,不变量为电源电压与导体电阻。

锁定“相等量”:第一次并联时各支路电压相等,第二次串联时电路电流相等,结合欧姆定律建立量值关系求解。通过这种结构化分析,可有效避免信息混淆,实现复杂问题的分层拆解。

(四)问题本质的精准提炼能力

针对当前考试中情境化命题特点,培养学生“去伪存真”的审题能力。以“辽宁号”航空母舰相关题目为例:

例题:“辽宁号”航空母舰舰长 304m ,舰宽 70.5m,满载排水量 67500t。(1)求满载时浮力;(2)舰载机着舰后浮力如何变化?

审题要点:题干中“舰长”“舰宽”“日期”等信息属于情境修饰,解决第(1)问的核心条件为“满载排水量 67500t”,借助阿基米德原理(浮力等于排开液体重力)可直接求解;第(2)问可简化为“漂浮物体物重增加时浮力的变化”,依据二力平衡原理即可得出答案。通过引导学生剔除冗余信息,聚焦物理问题内核,可显著提升审题效率。

二、基于反馈机制的审题能力强化策略

(一)作业与检测的动态诊断

通过作业批改与试卷分析,及时捕捉学生的审题障碍点。在习题课与讲评课中,采用“学生自述审题思路”的方式,暴露其思维过程,师生共同剖析错误成因。研究发现,学生失分的重要原因是未能挖掘题目中的隐含条件,因此需针对性设计隐含条件类题目专项训练,引导学生通过“错题重做—反思总结”的循环,提升条件挖掘能力。

(二)个性化分层指导方案

针对学生审题能力的差异化缺陷(如部分学生识图能力薄弱,部分学生猜想能力不足),实施分类指导:

对识图能力欠缺者,增加电路图、受力分析图等专项解读训练;

对猜想能力不足者,设计开放性问题引导其进行合理假设与逻辑推理。通过精准定位问题,开展靶向训练,实现审题能力的个性化提升。

三、立足基础的审题能力培养基石

物理审题的本质是“知识钥匙”与“问题之锁”的匹配过程。教师需聚焦基础知识、基本技能与基本方法,通过系统性训练使学生熟练掌握各类“知识钥匙”的应用场景 [3]。例如在力学问题中,学生需能快速判断使用牛顿运动定律、机械能守恒定律还是压强公式等。对于复杂综合题,应培养学生的“拆解思维”,将其视为多个基础问题的组合,通过分步审题、分步解题,逐步攻克各个子问题,最终实现整题突破。这种“基础夯实—综合应用”的培养路径,既能保证学生在基础题中稳定得分,又能提升其应对复杂问题的信心与能力。

四、结语

初中生物理审题能力的培养是一项系统工程,需要贯穿于日常教学的各个环节。除文中所述策略外,还有诸如思维导图应用、审题流程建模等更多路径有待在教学实践中进一步探索与总结。教师应始终以学生为主体,结合物理学科特点,构建科学的审题能力培养体系,切实提升学生的物理学科素养与问题解决能力。

参考文献

[1] 孙月泊 . 初中物理习题课中学生审题能力的培养 [J]. 数理化学习 ( 教研版 ),2017,(11):10-11.

[2] 崔嵬 , 戚明军 . 初中物理教学中物理图运用的研究分析 [J]. 明日风尚 ,2016,(23):206.

[3] 阙国栋 . 突破审题障碍,提升学生审题能力——以初中物理学科为例[J]. 试题与研究 ,2024,(36):16-18.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)