从酚羟基出发:苯酚的酸性实验探究

阮小蝶

重庆三峡学院环境与化学工程学院 重庆 404100

一、引言

在有机化学的世界里,化合物的性质往往与其独特的分子结构紧密相连,“结构决定性质”这一核心观念贯穿始终。苯酚是人教版高中化学选修 5《有机化学基础》第三章第一节“醇酚”的内容。苯酚作为一种常见的芳香族化合物,其分子结构中最显著的特点便是酚羟基与苯环直接相连,形成了特殊的p-π 共轭体系[1]。正是这一独特的结构,使得酚羟基展现出与醇羟基截然不同的化学特性,苯酚具有酸性而乙醇却没有。由此,我们提出两个关键问题:为何苯酚显酸性而乙醇不显酸性?又该如何通过实验来验证苯酚与其他相关化合物的酸性强弱?

二、理论依据

(一)分子结构分析

苯酚中羟基直接连接在苯环,羟基氧原子拥有孤对电子,这些孤对电子可以与苯环的 π 轨道形成 p-π 共轭体系。在 p-π 共轭效应的作用下,羟基氧原子上的电子云会向苯环转移,这就导致氧原子的电子云密度降低,进而使 O-H 键的极性增强 [2]。O-H 键极性增强后,氢原子更容易解离为氢离子(H⁺)而表现出酸性。乙醇的羟基与乙基相连。乙基属于推电子基团,它使羟基氧原子的电子云密度增加,从而增强 O-H 键的稳定性,使得氢原子难以解离,因此乙醇不表现出酸性。而碳酸 (H2C03 )的结构中含有两个羟基,且与羰基(C=O)相连。羰基具有强吸电子能力,会使羟基的电子云密度降低,从而使碳酸具有一定的酸性。以乙酸(CH₃COOH)为代表的羧酸,其分子中含有羧基(-COOH),羧基中的羰基与羟基形成共轭体系,使得羟基的极性显著增强,氢原子更容易解离,所以羧酸的酸性较强。

(二)酸性强弱理论预测

结合分子结构对酸性的影响以及电子效应和诱导效应等理论,我们可以对乙醇、苯酚、碳酸和羧酸的酸性强弱做出预测。羧酸中的羧基由于羰基的强吸电子作用,酸性最强,碳酸次之;苯酚由于p-π 共轭效应使O-H 键极性增强,具有一定酸性,但其酸性弱于碳酸;乙醇由于乙基的推电子作用,O-H键稳定,酸性最弱。

三、教学过程

(一)认识苯酚结构及物理性质,推测苯酚的化学性质

【汇报交流】课前,同学们观看微课视频,自主学习苯酚的物理性质及结构,对教师的预留任务进行汇报。

【教师】上节课我们学习了乙醇的结构与性质,请同学们比较乙醇和苯酚的结构,试推测两者在性质上的差异。

【学生】两者的相同之处是都存在羟基;不同之处在于乙醇中羟基与烃基相连,而苯酚中羟基直接与苯环相连,导致两者性质上的差异。

【教师】由于苯酚中羟基和苯环直接相连,两者之间存在相互作用,使酚羟基在性质上与醇羟基有所差异。苯环使羟基中 O-H 极性增大,易电离出 H ,使苯酚显弱酸性。

(二)实验探究

1. 苯酚酸性的定性验证

【小组实验】取一支试管,加入适量苯酚浊液,逐滴向其中加入NaOH 溶液,边加边振荡,仔细观察溶液的变化。待上述溶液变为澄清后,将其分装到另一支试管中,向试管中通入 CO2 气体,观察溶液的现象。

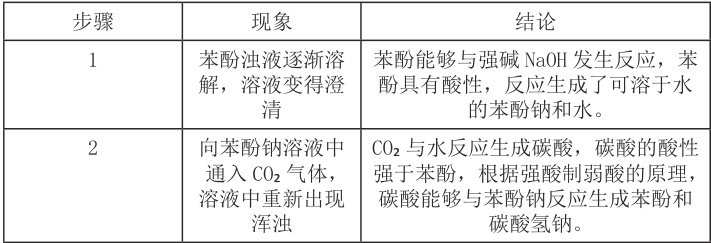

【现象与结论】

2. 探究酸性强弱的实验

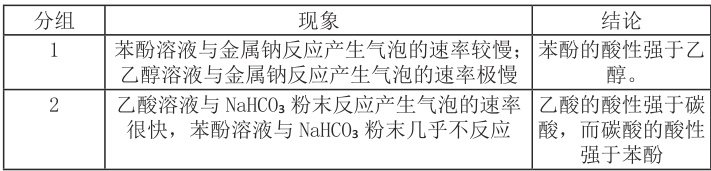

组 1 :分别取等体积、等浓度的苯酚溶液和乙醇溶液于两支试管中,向

两支试管中同时加入大小相同的金属钠块,观察并比较两支试管中产生气泡的速率和产生气体的量。

组 2 :分别取等体积、等浓度的苯酚溶液和乙酸溶液于两支试管中,向两支试管中同时加入等量的 NaHC03 粉末,观察并比较两支试管中产生气泡的速率和产生气体的量。

【实验现象及结论】

3. pH 定量测定

使用 pH 传感器对 0.1mol/L 的苯酚溶液进行测定,测定结果显示其 pH值在 5-6 之间。因为 0.1mol/L 的强酸溶液 pH 值约为 1,而苯酚溶液的 pH值在5-6 之间,说明其电离程度较小,酸性较弱 [3]。

(三)数据分析与讨论

综合上述实验探究的结果,可以得出以下酸性顺序:乙酸 > 碳酸 > 苯酚 ⟩H20⟩ 乙醇。这一顺序与理论预测相符,进一步验证了分子结构对化合物酸性的决定作用。

(四)应用与展望

苯酚具有一定的酸性,而细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质,酸性条件会影响脂质的稳定性和蛋白质的结构,导致细胞膜的通透性改变,使细胞内的物质外漏,从而达到杀菌消毒的目的[4]。酚醛树脂是由苯酚和甲醛在一定条件下反应合成的。在反应过程中,苯酚分子中的酚羟基由于 p-π 共轭效应具有较高的反应活性,能够与甲醛发生缩合反应,形成体型结构的聚合物。且酚醛树脂具有良好的耐热性、绝缘性等性能,在工业生产中有着广泛的应用。

四、总结与反思

本教学过程通过一系列的实验探究,验证了苯酚具有弱酸性,并且探究了几种物质酸性强弱顺序。这些实验结果进一步深化了我们对“官能团与性质关系”的理解。本次实验探究教学中,实验对比法发挥了重要作用。通过设计不同的对比实验,我们能够直观地观察到不同化合物在相同条件下的反应现象,从而准确地判断它们的性质差异。虽然本次研究对苯酚的酸性及其与其他化合物的酸性差异进行了探究,但仍有许多方面值得进一步研究,例如,探究取代基对苯酚酸性的影响。未来,我们可以让学生在此基础上进行更深入的学习,不断拓展对酚类化合物性质的认识。

参考文献:

[1] 喻建军 , 左传鹏 , 许潇 , 等 .《苯酚》教学案例 [J]. 中国多媒体与网络教学学报 ( 下旬刊 ),2025,(03):4-6.

[2] 劳宏庆 .“任务驱动 + 模型认知”双教学模式探究——以“苯酚的性质”教学为例 [J]. 中学教学参考 ,2024,(29):65-68.

[3] 赵晓倩 , 高一雯 , 奚依 , 等 . 利用数字化实验发展学生化学学科核心素养——以“苯酚的弱酸性”教学为例 [J]. 化学教与学 ,2023,(12):88-90.

[4] 张小丽 .“ 苯酚” 教学设计与实践研究 [J]. 中学化学教学参考 ,2024,(09):28-30.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)