知信行模式下大学生错失焦虑对睡眠拖延行为的影响及其干预对策研究

余娟 王堉竹 江秋莹 夏向颖 陈昊

广东工业大学管理学院 广东广州 510520

1 引言

睡眠拖延是指在没有外部原因阻挡 体仍比预期时间晚睡觉,是一种与健康行为有关的拖延行为 [1 。《2024 均入睡时间为12 点33 分,入睡困难成为主要困扰。大学生群体 晚于凌晨两点,且 56% 的大学生每天使用手机超过 8 小 遍。有研究表明,长期的睡眠拖延行为会导致个体免疫力下 除了对个体的健康状况有影响外,睡眠拖延还会对个体的心理状况有 影响,如加深焦虑感、抑郁感,降低主观幸福感等[4]。

错失焦虑 (Fear of Missing Out,FoMO) 是由个体害怕错 好经历和收获而引起的一种弥散性焦虑。它的外部行为表现是持续进 强烈希望知道别人在做什么,主要分成状态错失恐惧(在特定情境 体因特定事件或行为引发的错失焦虑)。错失焦虑对个体的影响 失焦虑负向影响生活满意度、自尊和正向影响反刍思维;正向影响社交媒 中日 、抑郁、压力感、无聊、孤独和社交媒体倦怠。

自我决定理论 (Self-determination Theory,SDT) 认为人类有三种基本心理需要:胜任需要、自主需要和关系需要(Ryan & Deci, 1985)。能力需求是指展示能力的需要,关系需求是指与他人建立密切的情感联系,自主需求是指自主行动,并且对其有掌控感。已有研究证实,当个体的基本心理需要满足受阻时,个体就会陷入一种适应不良的状态,会导致一系列负面后果,如躯体障碍、焦虑、抑郁、会出现更多的问题行为和情绪问题和暴饮暴食的症状。

“知信行模式”是改变人类健康相关行为的模式之一,可分为知 - 信 - 行三部分。知是知识和信息,信是态度和观念,行是指行为和举止,因此也可称之为 KABP 模式或 KAP 模式。近年来,知信行模式在医疗、教育领域方面应用广泛。该模式能帮助大学生群体提高性生理、性心理与生殖健康知识水平,树立科学合理的生活态度与两性交往观念,增强自我保健意识及能力。

综上所述,本文将以广东省若干所高校为例,探究大学生错失焦虑与睡眠拖延行为之间的影响机制,并结合知信行模式提出减少睡眠拖延行为的教育干预策略,帮助大学生形成健康的睡眠习惯,促进身心健康发展。2 研究方法

2.1 研究对象

本研究采用自愿取样法,对广东两所高校大学生进行施测,共发放问卷697 份,得到有效有效问卷667 份,有效率为95.7%。其中男生226,女生 441 人;农村251 人,城市416 人;独生子女174 人,非独生子女493 人;平均年龄 20.09 岁 (SD=5.30)。

2.2 研究工具

2.2.1 大学生特质- 状态错失焦虑量表

该量表由肖曼曼等人 (2019) 修订编制,共 11 项题目,前四题为测量特质性错失焦虑,后七道题为测量状态性错失焦虑。量表采用李克特 5 点计分,个体得分越高表明其特质性错失焦虑水平越显著。本研究中,此问卷的内部一致性系数为0.84。

2.2.2 中文版睡眠拖延行为量表

该量表由马晓涵等人(2021)修订编制,为单因子结构量表,共有 9 个项目,包含 9 种与睡眠拖延行为相关的情境。量表采用 5 点计分评估每种情境发生的频度,分数越高表示个体的睡眠拖延行为越严重。本研究中,该问卷的内部一致性信度为0.89。

2.2.3 基本心理需要满足量表

该量表由 Johnston 等人(2010)修订编制,该量表包含关系需要、能力需要和自主需要三个维度,每个维度 4 个项目,共 12 个项目。量表采用李克特 5 点计分,使用各维度平均分单表相应的心理需要满足程度,得分与心理需要满足程度成正比。本研究中,该问卷的内部一致性信度为0.94。

2.3 数据收集与分析

采用 SPSS22.0 以及 Hayes(2013)开发的 SPSS 宏程序 PROCESS 对数据进行分析。

2.4 共同方法偏差检验

本研究在使用匿名填写问卷、部分题目反向计分等方式予以控制的前提下,再运用 Harman 单因子检验法进行了共同方法偏差的检验。通过对所有项目进 未旋转的探索性因素分析,结果得知特征根大于 1 的因素共有 4 个,其中第一个因素解释的累计变异量为 30.95%,小于 40% 的临界值,因此本研究不存在严重共同方法偏差。

2.5 研究结果分析

2.5.1 描述性统计与相关分析

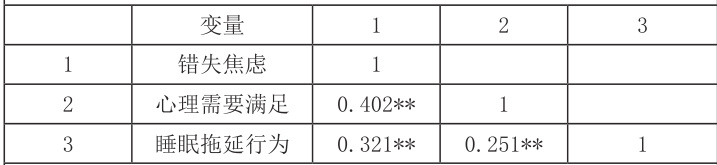

运用 pearson 相关分析法对大学生错失焦虑、心理需要满足与睡眠拖延行为三个变量进行积差相关分析,结果显示(表 1):错失焦虑分别与心理需要满足及睡眠拖延行为之间呈显著正相关,心理需要满足与大学生睡眠拖延行为之间也存在显著相关。

表1 错失焦虑、心理需要满足与睡眠拖延行为的相关分析结果

注:* 表示 p<0.05 ,** 表示 p<0.01 ,*** 表示 p<0.001 ,下同。

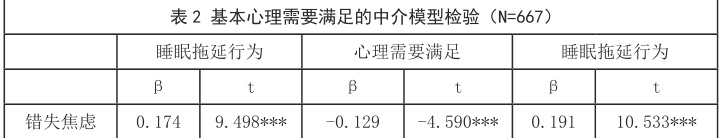

2.5.2 心理需要满足在错失焦虑与睡眠拖延行为之间的中介效应检验

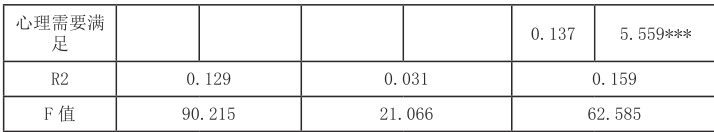

采用 Hayes 编制的 SPSS 插件 process4.1 版的简单中介模型(Model4),检验以错失焦虑为自变量,睡眠拖延行为为因变量,基本心理满足需要为中介变量的中介效应模型,具体结果见表 2、3。结果表明,错失焦虑对睡眠拖延行为的直接预测作用显著 ( β=0.174,t=9.498, p⟨0.001⟩ ),错失焦虑对心理满足需要也存在显著的预测作用( B=-0. .129,t=4.590, p⟨0.001⟩ ;当加入中介变量心理满足需要之后,错失焦虑对睡眠拖延行为的预测作用依然显著( f=0 .191, t=10 .533, p<0 .001)。由于错失焦虑对睡眠拖延行为影响的直接效应,以及心理需要满足的中介效应的 95% 置信区间均不包含 0,因此,大学生错失焦虑不但可以对睡眠拖延行为产生直接的影响,还可以通过心理需要满足对睡眠拖延行为产生间接的影响,直接效应值为 0.191,占总效应的 110.19%,间接效应值为 -0.035,占总效应的 17.65%,心理满足需要在错失焦虑与睡眠拖延行为之间起部分中介作用。遮掩效应为中介模型中普遍存在的一种现象,关于遮掩效应的定义为:遮掩变量可以加入回归方程中提高预测有效性,当考虑第三变量时,自变量与因变量之间的关系变得更大的现象称之为遮掩效应。其主要表现为直接效应与间接效应相反,导致总效应被遮掩。在当前中介模型中,由于间接效应与直接效应不同号 ( 有正有负 ) 存在遮掩效应(suppressing effects),在加入中介变量之后,由于错失焦虑对心理满足需要的负向预测作用,导致总效应被遮掩。

注:*** 表示 p⟨0.001 .

表3 总效应、直接效应以及中介效应的分解表

2.6 讨论

2.6.1 错失焦虑与睡眠拖延行为的关系

本研究发现,大学生错失焦虑显著地正向预测其睡眠拖延行为。近年来,大量研究证明,

长期的错失焦虑会对个体的认知、行为和情绪等造成深远影响,如错失焦虑是认知失败行为的风险因素,会带来网络成瘾行为,也会加深焦虑感、抑郁感、压力感等。短期情绪修复理论认为,拖延行为是一种自我调节失败的表现形式,拖延的产生与短期情绪修复和情绪调节有很大关系,而错失焦虑是一种弥散性的消极情绪,当个体经历错失焦虑情绪时,会优先考虑修复当前焦虑情绪,放弃之前设定的睡眠计划,从而导致睡眠拖延行为。

2.6.2 基本心理需要满足的中介作用

根据本研究,基本心理需要满足在大学生错失焦虑与睡眠拖延行为之间起中介作用,这与以往的研究结果基本一致。Britton(2014) 指出,基本心理需要的满足程度会影响个体的内部动机,能够有效地预测个体的行为表现。当人们产生消极想法和行为时,其基本心理需要一般都没有得到较好的满足。基于文献梳理发现,基本心理需要不足的个体易出现消极、不健康的行为表现。当个体基本需求得到满足时,个体更有可能有效地应对错失焦虑,减少睡眠拖延的倾向。例如,一个拥有良好人际关系和自我认同感的大学生,可能更容易应对焦虑情绪,从而减少睡眠拖延的发生。因此,基本心理需要在大学生错失焦虑与睡眠拖延之间起到中介作用。

3 知信性模式下高校大学生的睡眠拖延行为解决建议

不同于传统心理学研究多聚焦于认知行为疗法(CBT)或自我调节理论,本研究创新性地提出“知识传播-信念重塑 - 行为矫正”的三阶段干预路径,进一步明确“知信行模式”概念,通过在“知识”层面强化科学睡眠认知,在“信念”层面形成主动睡眠的观念,在“行为”层面养成渐进式健康睡眠习惯,形成了三位一体的干预闭环,这一理论整合为健康心理学领域提供了新视角。

3.1 知识层面:强化睡眠认知,理解睡眠拖延危害

通过开设睡眠健康课程、制作睡眠相关科普材料等普及科学睡眠知识,强化大学生的科学睡眠认知。其次,开展心理专题讲座、发放认知手册等帮助同学们解析睡眠拖延的心理机制,助力大家缓解错失焦虑情绪,纠正错误认知观念。

3.2 态度与信念层面:转变睡眠态度,强化自主管理信念

引导树立健康榜样、开展睡眠挑战打卡活动等帮助大学生培养“睡眠优先”的价值认同。同时,组织开展心理干预与团体辅导、正念训练与压力管理等活动增强大学生群体的自我控制信念和自我需要满足,从而减少睡眠拖延行为。

3.3 行为层面:制定可行策略,促进睡眠行为改变

倡导“睡前共享公约”,改善寝室睡眠环境;借助“Forest 专注森林”等软件辅助减少社交媒体诱惑。建立监督与激励机制,鼓励学生自愿组队,互相监督作息,每周分享睡眠改善成果,对达标者给予奖励。同时,在学生综合素质评价中纳入“健康作息”指标,将规律睡眠与评优评先挂钩,强化行为激励。

总而言之,基于知信行模式的干预需循序渐进:先通过知识普及打破“睡眠拖延无害”的认知壁垒,再通过态度引导和信念强化激发内在改变动力,最后依托环境优化、行为训练和支持体系固化健康作息。高校可结合学生特点,采用“理论授课 + 实践干预 + 技术辅助 + 制度保障”的多维策略,帮助学生从“知道应该早睡”转变为“主动选择规律睡眠”,最终实现睡眠质量的可持续提升。

参考文献:

[1] Kroese F M , De Ridder D T D , Evers C ,et al.Bedtime procrastination: introducing a new area of procrastination[J].Frontiers in Psychology, 2014, 5:611.

[2] 谭思静 , 齐征 . 如何解救被低质量睡眠“困”住的年轻人 [N]. 中国青年报 ,2024-03-22(005).

[3] Owens J A , Weiss M R .Insufficient sleep in adolescents: Causes and consequences[J].Minerva Pediatrica, 2017, 69(4):326-336.

[4] 杜 伟 , 刘 金 婷 , 康 冠 兰 , 等 . 睡 眠 不 足 对 人 际 交 互 的 影 响 及 其 认 知 神 经 机 制 [J]. 心 理 科学 ,2020,43(02):438-444.

基金项目:2023 年度广东省高校思想政治教育课题(2023GXSZ022)、2023 年度广州市心理学会课题(高校心理辅导专项)(2023GZPS19)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)