向素养本位转向的小学美育评价创新实践

彭红莉

重庆市永川区子庄小学 402160

基础教育课程改革推进至今,我国学校艺术教育在多方面取得显著进展,像新课程标准的制定修订、教材编写优化以及师资培训强化等工作均有序开展。尽管如此,艺术教育仍然是学校整体教育系统中影响较小的部分。2023 年5 月,教育部发布的《深 提到“教学评价牵引行动”,此外,《教育部关于推进学校艺术教育发展的若 中小学学生艺术素质评价制度”。这些政策为加强艺术教育奠定了实践指导。因此积极开展小学美育评价的创新探索,是完善《深化新时代教育评价改革总体方案》,是落实《义务教育质量评价指南》的具体体现。

子庄小学立足《永川区中小学教师教学述评实施指南》及学校专项课题“小学实施‘美好教育’评价体系改革研究”,通过美育评价作为实施的切入点,开展以培养学生艺术素养为目标的小学美育评价实践研究,逐步改进各学科在“五育并举”中的教学评价体系。

一、基于育人目标开展美育评价

目前,基础教育改革在从知识本位向素养本位转向,美育评价也应该如此,将学科核心素养作为评价的重要指标,并作为学生在学科学习中的长期培养目标。

(一)育人目标体系的厘定构建

评估的指引作用就像引导者,提供什么样的方向,就会产生对应的教育实践目标。子庄小学秉持“美好教育”文化理念,以改善学生生命状态为突出特质,以全面培育学生综合能力为基本任务,以助力学生拥有美好生活为最终愿景。通过课程开发来优化学校的评估结构,重点在五个领域进行建设:美好学校文化、课程育人系统、教育评估框架、教师培养机制和教育监督体系。同时子庄小学以永川籍国画大师陈子庄命名,书画乃学校特色课程,锚定特色目标,把美育评价作为切入口,切实提高学生的艺术素养。

(二)“二有三能”描摹子庄娃形象

《2022 年义务教育艺术课程标准》将美术归为艺术课程的一部分,并明确核心素养由以下四个方面构成:审美与感知、表现与创作、创新实践和文化知识。在此引领下,子庄小学紧扣本校书画特色“绘出彩 画未来”与“美好教育”理念,细化美育培养蓝图,针对美育目标提出“二有三能”具体要求“有审美情趣、有艺术修养,能感知美、能表达美、能创造美”,将抽象美育素养转化为可观测、可评价的成长标尺,让美育评价有清晰锚点,精准护航学生艺术素养成长。

二、美育教学评价的实践进路

(一)细化分层评价标准

1. 以美术课程为例。子庄小学依据学生美术素养发展规律,在“二有三能”目标下制定了《子庄小学学生美术素养评价标准及说明》,从认知水平、实践能力、情感态度三方面对学生美术素养进行分层(图 1):认知上按年龄与知识基础分基础、进阶、高阶,分别对应识别简单元素、解析美术语言、精准识别特征并深度解读等能力;实践上按技能与创意程度分层,涵盖简单创作、综合媒材创作到多元媒材创新实践等;情感态度从兴趣培养、情感深化到文化践行阶段递进,涉及感受人文内涵、挖掘本地文化到深度传承文化等。这种分层为不同水平学生提供成长参照,助力教师精准教学,推动学生美术素养阶梯提升,实现“一人一标、一阶一长”的育人效果。

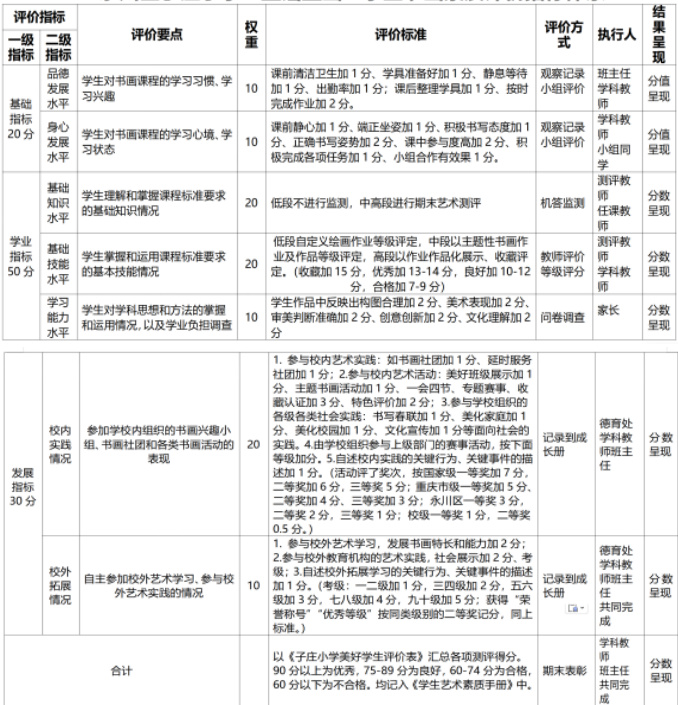

2. 特色课程“童谣童画”。根据办学理念,特色催生了“童谣童画”符合儿童的校本课程体系,该课程体系根据《子庄小学学生美术素养评价标准及说明》设计了三个一级指标,七个二级指标,分别对应不同的评价标准(图2)。

永川区子庄小学“童谣童画”学生书画素质评价指标体系

(二)创新评价工具和载体

子庄小学突破传统模式,从多元维度创新评价工具与载体,让美术素养评价更具活力与实效:

1. 成长可视化载体(1)电子成长档案

学校利用智能校园系统为学生建立了电子化的成长记录。整合“基础、学业、发展”全维度数据,涵盖课前准备观察记录、课堂参与小组评价、期末艺术机测数据、作业教师评分,以及校内外实践活动记录。自动生成成长曲线,以数据 + 作品形式,呈现从“习惯养成 — 技能提升 — 实践创新”的进阶轨迹。教师和家长能够实时查看,使得评估过程“可追踪、可解析”。

(2)数字作品集平台

开发数字作品集平台,学生上传书画作业、参赛作品等,支持“扫码解读创作思路”“线上点赞互评”。根据多元智能理论,每个学生有个体差异,对于“空间智能”突出的学生,可上传绘画、模型展示作品;对于语言智能突出但动作智能稍弱的学生,可录制语音来阐述作品的创作灵感;拥有全面能力的学生能够将舞蹈和音乐等元素整合到作品中,呈现出多元化的表达。平台统计作品热度、评价数据,补充“学习能力水平”评价,让静态作品成动态成长证据,激发学生展示、互学热情。

2. 情境化评价工具

引入AI 辅助评价系统,学生传作品后,智能识别“线条、色彩、造型”等,生成“技能雷达图”,标注优缺(如“色彩丰富,可试对称构图”);分析作品主题与文化元素契合度,辅助判断“文化关联深度”,为“学习能力水平”评价提供参考,减轻教师负担,让专业标准易落地。

3. 项目式评价工具

依托子庄“情景劳育”农场,实施“西瓜节情境美术学习评估”方案,项目主题为瓜田艺境:从劳作到庆典的美术全景叙事。该分为农场实践 、观察日记、公益创作、文化宣传等子项目。在子项目下进行具体学习活动有观察西瓜生长并完成观察日记;西瓜公益售卖节宣传文案设计、设计售卖广告牌;绘西瓜箱并把劳动成果赠予执勤警察、环卫工人等公益行为;西瓜摆盘艺术比赛及其他相关活动。项目融合了美术与语文(宣传文案撰写)、数学(西瓜售卖定价等)、音乐(舞蹈编排)、社会(公益认知)等多学科知识,在提升学生美术核心素养的同时,锻炼了其观察能力、创新能力、社会责任感与跨学科应用能力,助力学生全面发展,评价学生的审美判断与综合创意能力。

通过创新工具与载体,子庄小学将评价嵌入学习、实践全场景,以数字化、游戏化、协同化方式,精准捕捉素养发展,激发学生成长动力,实现“以评促学、育人”的美育评价升级。

(三)强化教师评价能力建设

以“童谣童画”书画评价为例,构建“培训- 实践- 追踪”闭环强化教师评价能力:开展美育评价通识培训与专项工作坊,借课标解读、案例研讨及工具实操,让教师明晰素养导向评价逻辑、掌握评准技巧;以常态课研评与跨校联盟为依托,课前设计任务、课中聚焦引导记录、课后复盘,再经作品联评、案例共研拓宽视野,提升复杂情境判断力;为教师建立评价能力成长档案,收录实践记录与测评反馈,回溯分析、个性化指导,推动教师从“执行者”向“设计师”转变,筑牢书画美育评价落地支撑。

(四)构建评价反馈改进机制

子庄小学以“评改联动”为核心,构建“反馈- 分析- 调整- 迭代”的闭环机制,让评价结果真正成为美育教学优化的“导航仪”。建立多向反馈渠道, 通过 评价中的典型问题(如“低年级造型评价标准模糊”),借助 学生 价反馈表 闯关任务难度是否适配”),同时开通“家长评价建议通道” 的反馈进行分层分析:针对共性问题(如“跨学科实践评价 维度;针对个性案例(如“某学生文化理解评价与实际表现偏差”),通过“教师一对一 访谈 + 作 次评阅”追溯原因,调整评价方式。

三、美育评价保障举措

构建“学校统筹引领、班级落地实施、班主任与学科教师协同推进”的三级联动机制。学校引领调动教师的积极性和做好后勤保障,班级为学生美育评价的空间载体,班主任和学科教师合力保证评价的开展。

子庄小学根据区级实施指南制定了子庄小学学生综合质评价实施方案,明确了领导小组、资源保障、督导机制等细则,将教师教学评价工作纳入教师绩效考核并将其与教师专业发展结合起来。

(二)提供各行业的专业支持。

由学校课题组、区市教研员、及高校专家协同美育评价试点,实施调控策略,形成“即时实效”格局。

(三)信息技术支撑。

学校持续优化并刷新班级评估的策略。最初采用班级优化大师 APP 进行美育评价,但在实际操作中发现,该方式的可操作性和辨别性较低,其核心功能仅为加分制,未能真正落实到评价的实质内容上。之后,学校尝试将该 APP 与学生成长册相结合开展评价,不过这种方式又存在流程繁复的问题。为解决这些问题,学校进一步迭代升级评价方式,引入 AI 技术并建立班级 AI 模型。通过使用此模型进行评估,可以实现电子图案的保存,并且使评估更加精确。

四、成效和反思

(一)实践成效

1. 学生综合素质的显著提高:通过实施 " 二有三能" 目标和分级评估,学生在审美和艺术方面的素养得到明显增强。低年级能主动识别生活中的美,中高年级在书画比赛中获奖增多,近三年获市级 32 项、区级86 项,还能结合陈子庄风格创作,体现对本土文化的深度理解,目前收集的学生作品300 余幅,即将建成的“子庄圭臬”也将成为学生作品展示平台,评价促学,倒推目标,提升了学生艺术表达能力和学习主动性。

2. 教师评价能力进阶:依靠“培训 - 实践 - 追踪”闭环机制,教师从“单纯评分者”转变为“素养引导者”。90% 以上教师能熟练运用分层评价标准设计课堂任务。3. 学校品牌影响力扩大:学校获“重庆市书法特色学校”“永川区美育示范校”等称号,相关课题成果获重庆市教学成果二等奖,成为区域美育评价改革标杆,6 所周边学校前来交流学习。

(二)实践反思

1. 技术工具的实操性与适配性仍需打磨

虽创新电子档案、AI 辅助等评价工具,但前期使用班级优化大师 APP 存在可操作性低、功能单一问题,后续 AI 模型虽提升精准度,却可能对学生作品中本土文化元素(如陈子庄风格体现)的深层解读不足,需进一步贴合学校“美好教育”理念与书画特色。

2. 跨学科评价的系统性不足

“西瓜节”等项目实现学科融合,但跨学科评价指标(如美术与语文、社会学科的协同标准)尚未完善,对学生在融合过程中形成的综合素养(如公益创作中的社会责任感与审美表达结合)评价维度不够细化,需强化体系衔接。

五、结语

子庄小学的美育评价创新实践,始终以“素养本位”为核心,从目标体系构建到评价工具创新,从教师能力提升到家校社协同,走出了一条“以评育人、以美润心”的特色路径。未来,学校将继续深化“美好教育”理念,聚焦以下方向:一是细化跨学科评价标准,构建“美育 +n 融合评价模型;第二个方面是改进人工智能支持系统,新增人文素质动态评价组件;三是联动地方文旅部门,打造“校园- 社区- 博物馆”美育评价共同体。通过持续迭代,让评价不仅成为素养成长的“测量仪”,更成为学生感知美、创造美、拥抱美好生活的“导航灯”,真正实现“绘出彩人生,画美好未来”的育人愿景。

参考文献:

[1] 钱初熹.《美术教育展望》[M]. 华东师范大学出版社,2002.

[2] 尹少淳.《美术教育:理想与现实中的徜徉》[M]. 高等教育出版社,2010.

[3] 赵迎鑫。新课标理念下小学美术跨学科融合教学的实践策略 [J]. 教育科学论坛,2023.

[4] 清华大学美术学院.【学习运用“千万工程”经验案例】美术学院:艺科融合 向美而行,2024.

【本文是重庆市教育科学“十三五”规划 2020 年度“教育督导评估监测”专项课题“小学实施‘美好教育’评价体系改革研究”(2020-DP-09) 阶段性成果)】

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)