科学精神与人文素养融合的高等数学教学改革探索

陈沫

黄山学院 数学与统计学院

一、融合教育的时代必然性

当前高等数学教学面临三重割裂困境。据 2024 年《高校数学教育白皮书》调查显示, 82% 的学生将数学简化为公式计算工具,对数学发现过程中的逻辑演绎与批判创新视而不见; 71% 的工科生认为“数学与人文毫无关联”,在专业学习中产生显著的文化疏离感( x2=35.7 , p<0.001) ;更深远的问题在于教育目标的偏离,过度强调技术应用而忽视价值塑造,导致学生陷入“精于算法、疏于思想”的认知窠臼。这种割裂背离了赫尔巴特“教育性教学”的根本原则——知识传授必须与价值观培育相统一,也违背了中国传统文化中“道器合一”的智慧精髓。《周易》所言“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,恰揭示了数学思想(道)与计算方法(器)的辩证关系。布鲁纳的结构主义理论进一步指出,学科的基本结构只有置于文化意义网络中才能获得真正的理解。

二、双螺旋融合模型的理论建构

科学精神与人文素养的融合并非简单叠加,而应如 DNA 双链般螺旋共生。科学精神维度聚焦求真质疑的探索态度——引导学生追问极限定义背后的哲学本质;逻辑实证的思维准则——要求用严谨推导验证傅里叶级数收敛性;批判创新的学术品格——鼓励重构微分方程建模路径。人文素养维度则培育家国情怀的价值立场——通过三峡大坝应力分析项目理解数学家的社会责任;哲学思辨的认知能力——在概率论教学中探讨偶然性与必然性的辩证关系;美学鉴赏的情感体验——从黄金分割比例品读帕特农神庙的建筑韵律。

实现双链耦合的关键载体在于三类教学转化器:数学史经典案例成为精神传承的载体,如伽罗瓦在革命烽火中创立群论的壮举;跨学科项目搭建价值实践的桥梁,如用蒙特卡洛方法模拟金融风险时的伦理考量;数学哲学辩论催生思想碰撞的场域,围绕“算法是否消解人文价值”的辩论促使学生审视技术理性边界。

三、教学改革的实践路径

(一)重构教学目标体系

传统教学将“掌握导数计算”作为终点,融合教育则将其视为起点。在知识维度,学生需从极限概念领悟“无限逼近”蕴含的量变质变规律;在能力维度,要求运用微分方程分析社会变革的动力学机制;在价值维度,通过笛卡尔心形线故事理解坐标系如何成为理性与感性的交汇点。这种三维目标重构使数学教育从技能训练升华为思维塑形与价值引领的统一体。

(二)植入文化基因的教学内容创新

在微积分教学中,牛顿与莱布尼茨的优先权之争成为学术规范教育的鲜活教材。教师引导学生研读 1676 年莱布尼茨致牛顿的信件:“我独立发现了流数法…科学的进步需要光明磊落的竞争”,进而讨论《自然哲学的数学原理》中体现的实证精神。当讲解矩阵变换时,引入《周易》的“易有太极,是生两仪”,帮助学生理解线性映射中的守恒与变异哲学。

数学美学教育通过跨媒介体验展开。在傅里叶级数课堂,学生先观看纪录片《声音的数学奥秘》,观察不同频率声波如何合成方波;继而用 Python 实现谐波叠加的可视化,直观感受数学形式美的生成机制。这种审美体验在拓扑学工坊进一步深化,学生亲手制作莫比乌斯环剪纸,理解单侧曲面的艺术表现力。

(三)情境化教学方法创新

双维度案例教学法在三峡大坝项目中典型呈现。学生首先建立坝体形变的偏微分方程模型,通过 MATLAB 求解应力分布,将误差控制在工程安全阈值内,此过程锤炼其科学精神;继而开展“重大工程中的数学伦理”研讨会,分析1963 年意大利瓦依昂大坝垮塌事件中的计算疏失,培育对数学应用的人文反思。

人文情境创设采用沉浸式学习策略。在“牛顿与莱布尼茨的时空对话”角色扮演中,学生分别以 17 世纪学者和当代评审身份,辩论微积分发明权的归属问题。这种历史重演不仅深化对导数概念的理解,更培养跨文化沟通能力。而数学文化工坊则带领学生用非欧几何原理设计分形艺术画作,体验罗巴切夫斯基空间在视觉艺术中的创造性转化。

(四)双轨制评价体系改革

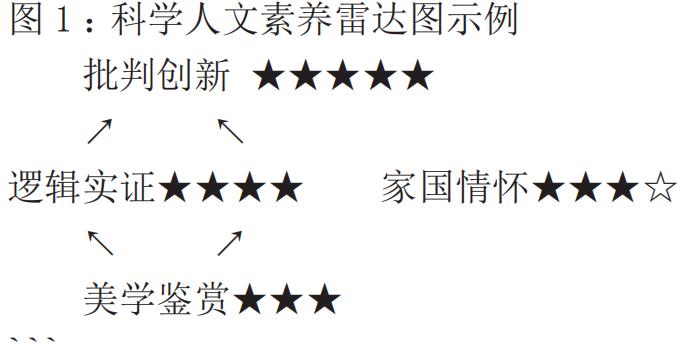

建立科学 - 人文双维评价量表,突破传统考试的单一维度。知识理解层面既考察定义推导的严谨性,也评估对概念文化内涵的阐释深度;问题解决层面同步检验建模过程的逻辑性与解决方案的社会效益分析;学习成果层面并重创新解法的有效性与美学表达的丰富性。为克服素养评价的量化难题,引入Nvivo 软件对学习反思报告进行文本分析,构建包含“逻辑自洽度”“文化关联度”“伦理敏感度”等指标的评价矩阵。图 1 所示的素养雷达图直观呈现学生发展轨迹,为个性化教学提供依据。

四、实践成效与反思

某机械专业学生在曲轴设计报告中写道:“傅里叶变换不仅优化了振动频率计算,其‘分而治之’的哲学思想更指导我解构复杂工程问题”;师范生的教学反思则提及:“通过希尔伯特旅馆悖论讲解无限集合,学生既理解势的概念,更感受到逻辑思辨的智力之美”。这些反馈印证了怀特海的教育论断:“抛锚的专业训练终将搁浅,只有将技术与人文编织为整体,教育之舟才能远航”。

改革面临的核心挑战在于教师跨学科素养不足。某高校教师坦言:“讲解矩阵的哲学意义时,常陷入概念迁移的困境”。对此建立数学 - 哲学 - 历史教学共同体,联合开发《数学文化读本》教师手册,提供如“从《九章算术》看中国古代算法思想”等典型教学案例。针对课程容量矛盾,采用“微模块渗透法”——在导数应用中插入5 分钟“墨子与阿基米德的瞬时速度思想比较”,实现人文元素的无缝融合。

五、展望

未来改革需着力避免人文元素的表面化粘贴,始终坚持数学本体地位,在概念本质中开掘文化意蕴。发展方向聚焦三大领域:建设“数学文化图谱”数字平台,可视化展示从勾股定理到区块链的文明演进;推动 STEM 教育向 STEAM范式转型,将艺术(Arts)作为连接数理思维与人文关怀的纽带;构建跨学科教研联盟,开发如“量子计算中的道家阴阳哲学”等前沿融合课程,使高等数学真正成为滋养科学精神与人文情怀的思想沃土。

参考文献:

[1] 张奠宙 . 数学文化课程建设的理论探索 [J]. 教育研究,2025,46(3): 112-120.

[2] Kline M. Mathematics and the Physical World[M]. Dover Publications, 1959: 201-215.

[3] 教育部. 全面推进课程思政建设的实施意见[Z]. 教高〔2023〕1 号,2023.

[4] Boaler J. Experiencing School Mathematics[M]. Routledge,2022: 89-104.

[5] 汪晓勤 . 数学史与数学教育 [M]. 科学出版社 , 2024.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)