韧性安全理念在市政服务体系中的实践

唐景祁

城市管理综合行政执法大队 湖南衡阳 421200

市政服务体系作为城市运行的基础支撑,将供水、供电、供气、排水、交通、通信等多个领域内容全部都涵盖其中,直接关系到居民生活质量与城市稳定发展。但是近年来,由于受到极端天气频发、技术迭代加速、社会需求变化等因素的影响,市政服务体系正面临诸多不确定性。比如暴雨引发的城市内涝导致交通瘫痪、供水供电中断,或者网络攻击威胁通信与能源系统安全,传统市政服务体系建设与管理模式侧重于常规需求满足,对风险的预判与应对能力不足,无法适应复杂多变的城市环境。在此基础上,将韧性安全理念的引入到实践中,为市政服务体系应对风险、提升综合效能提供新方向,以此来增强市政服务体系在面对各类干扰时的稳定性与恢复能力,促使城市能够实现正常运转,并满足居民的基本生活需求。

1 韧性安全理念的内涵

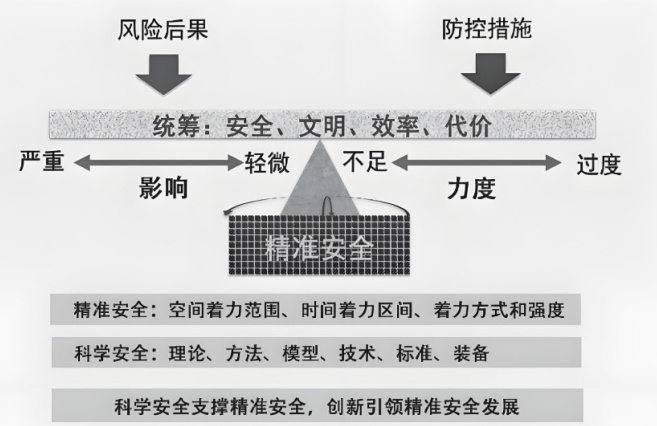

韧性安全理念强调系统在遭受自然灾害、技术故障、社会动荡等外部冲击时,其自身具备抗干扰、快速恢复和自适应调整的能力。从整体角度着手展开分析时,其具备的抗干扰能力指系统在风险发生时能维持基本功能运转,而快速恢复能力要求系统在受损后能够迅速修复并恢复正常服务[1]。另外,自适应调整能力则能够促使系统能够根据环境变化和风险特性,以动态的方式来不断优化自身结构与运行模式,进而降低未来风险影响(韧性安全理念,如图1 所示)。

图1 韧性安全理念

2 市政服务体系面临的风险与问题

2.1 自然灾害风险

城市市政基础设施易受地震、洪水、台风等自然灾害冲击,此时的排水系统如果无法应对强降雨,势必会引发严重内涝,进而破坏道路、桥梁等交通设施,同时浸泡地下管网,导致供水、供气系统受损。地震也会损毁燃气管道、电力设施,引发次生灾害,而台风会破坏通信基站、广告牌等市政设施,对整个城市的正常运行状态带来严重威胁。

2.2 技术故障风险

市政服务体系高度依赖各类技术设备与系统,设备老化、技术漏洞、操作失误等都会引发故障。电力系统中,变电站设备老化会造成局部停电,供水系统水泵故障会影响区域供水,而交通信号控制系统出现技术问题,很容易就会造成交通拥堵甚至交通事故[2]。特别是新时期背景下,随着市政服务智能化程度提升,网络安全风险日益凸显,黑客攻击、数据泄露等问题都会导致市政服务系统瘫痪,尤其是智能交通系统被恶意篡改,会对城市交通秩序造成严重的扰乱影响。

2.3 管理协同不足

市政服务涉及多个部门与单位,所以职责划分不明确、信息沟通不畅等问题普遍存在,尤其是在应急处置中,供水、供电、交通等部门基本上都是各自为战,缺乏统一指挥与协调。在道路施工时,不同管线单位犹豫缺乏协同,重复开挖路面,不仅会影响交通,而且还会导致资源的严重消耗。更重要的是各部门间数据共享机制不完善,无法实现对市政服务体系运行状况的全面监测,更加无法实现有针对性的风险预警。

2.4 服务韧性不足

传统市政服务体系在规划建设时,对极端情况和突发需求考虑不足,缺乏冗余设计和弹性调节能力 [3]。当遇到重大活动或突发事件导致服务需求激增时,系统无法快速响应,比如大型演唱会等活动期间,周边区域交通、供水、供电压力骤增,市政服务无法满足临时需求,不仅影响活动的顺利开展,而且对居民的日常生活也会带来不良影响。

3 韧性安全理念在市政服务体系中的应用价值

3.1 保证居民基本生活需求

市政服务体系直接关系居民生活质量,而韧性安全理念能显著增强体系应对风险的能力,尤其在面对自然灾害、技术故障等突发状况时,通过构建冗余系统、进行基础设施智能化改造等实践路径,能够最大限度保证市政服务在极端情况下也能维持基本功能运转。比如建立双水源供水系统、多回路供电网络,即便部分设施受损,也能保证居民基本的用水、用电需求,避免服务中断给居民生活带来严重影响,切实保障居民在特殊时期的基本生活需求。

3.2 维护社会秩序稳定

市政服务体系的正常运行是社会稳定的重要基础,当市政服务因风险冲击而瘫痪时,极易引发社会恐慌与秩序混乱[4]。韧性安全理念的应用,能够促使市政服务体系具备快速恢复能力,尤其在灾害或故障发生后,通过完善的应急预案和高效的协同管理体系,有利于迅速组织力量进行修复和救援,减少风险造成的损失,尽快恢复市政服务正常运行,从而稳定社会秩序,避免因服务缺失导致社会动荡,以此来维护城市的稳定发展。

3.3 推动市政服务创新发展

韧性安全理念促使新技术、新理念在市政服务领域广泛应用,为实现抗干扰、自适应调整等目标,需要引入计算机仿真、物联网、大数据等先进技术,满足多情景风险评估、设施运行状态实时监测等工作的需求。在此基础上,不仅能够提升市政服务的智能化水平,而且还能够推动市政服务体系在规划设计、运营管理等方面的创新,促使市政服务从传统模式向现代化、智能化模式转变,以此来提升城市的综合竞争力 。

3.4 促进城市可持续发展

从长远来看,增强市政服务体系的韧性能够降低各类风险对城市发展的负面影响,为城市经济、社会、环境的协调发展提供基本保障。在规划设计中对预留弹性空间、考虑可持续发展因素条件进行综合分析,还要在运营管理中注重资源的合理利用和环境保护,以便促使市政服务体系更好地适应城市发展的需求,为城市的长期稳定和可持续发展奠定坚实基础。

4 韧性安全理念在市政服务体系中的实践路径

4.1 强化规划设计的韧性导向

在市政服务体系规划阶段,引入多情景风险评估方法,对自然灾害、技术故障、社会事件等多种风险因素进行综合分析,模拟不同风险情景下市政服务体系的运行状况。工作人员利用计算机仿真技术来模拟地震后城市供水、供电、交通系统的受损情况和恢复过程,为规划设计提供数据支持,并根据风险评估结果,明确关键风险点和脆弱环节,制定针对性的韧性提升策略。在市政设施布局和建设中,预留弹性空间,比如在城市排水系统规划时,适当增加管网管径和排水泵站规模,提高应对极端降雨的能力,或者在电力设施建设中,预留一定的供电容量,满足未来城市发展和突发用电需求。最后要合理规划应急避难场所、物资储备点等设施,保证在风险发生时能够快速响应和救援。

4.2 提升市政设施的韧性水平

对老旧市政基础设施进行加固和升级,提高其抗灾能力,比如对燃气管道进行防腐处理,增强其抵御地震、土壤腐蚀等风险的能力,或者对桥梁、道路等交通设施进行结构检测和加固,提升其承载能力和耐久性。在整个过程中还要积极推进市政设施智能化改造,在供水管道、电力线路、通信基站等设施上安装传感器,实时监测设施运行状态,实现故障预警和快速定位 [5]。此外,相关人员要对市政服务冗余系统进行合理的构建和实施,保证在部分设施受损时系统仍然能维持基本服务,比如建立双水源供水系统,当一个水源出现问题时能够切换至另一个水源继续供水,或者建设多回路供电网络,避免单一线路故障导致大面积停电。另外,在通信领域选择多种通信技术和网络架构,即便是在部分网络瘫痪时,也能够保证通信服务不中断。

4.3 优化运营管理的韧性机制

相关人员要逐渐打破部门壁垒,建立市政服务协同管理体系,成立市政服务综合管理部门,统筹协调供水、供电、交通、通信等部门工作,明确各部门在风险防控、应急处置中的职责和分工。与此同时,建立信息共享平台,实现各部门数据实时共享,提高协同效率,以此来降低灾害损失。还要制定全面且具备可操作性的市政服务应急预案,针对自然灾害、技术故障等不同类型风险,明确应急响应流程、责任主体以及资源调配方式,促使各部门在突发事件发生时有清晰的指导依据。最后定期对应急预案进行评估和更新,结合新的风险形势、技术发展和实践经验,强调预案的有效性和实用性,并组织开展多部门联合应急演练,模拟真实场景,比如根据实际要求模拟城市大面积停电、严重内涝等情况,方便检验各部门在应急处置中的协同能力,发现预案中存在的信息传递不畅、职责衔接不紧密等问题,并及时进行改进,从而不断提升各部门协同应对风险的能力,促使市政服务体系在遭受冲击后仍然能够快速、有序 恢复运行。

4.4 推动公众参与的韧性共建

韧性安全理念在市政服务体系中的应用,为保证该理念的实施效果,相关部门要利用教育宣传、机制建设等方式,激发公众主动参与意识,凝聚共建合力。基于此,首先要提升公众风险认知与防范能力,相关人员借助社区宣传、学校教育、媒体报道等多元化渠道,广泛开展市政服务安全与韧性知识普及活动。在社区组织供水、供电安全知识讲座,为居民传授应急自救技能,如遭遇停水停电时的应对措施、燃气泄漏的正确处理方法等,而在学校开设交通安全、防灾减灾教育课程,从小培养学生的安全意识和应急能力。通过这些方法能够让公众深刻认识到自身在市政服务韧性建设中的责任,提高公众对市政服务风险的认知和防范意识,为参与韧性共建奠定思想基础。其次,建立公众参与机制,激发公众参与积极性与责任感,在实践中要搭建公众参与市政服务韧性建设的平台,鼓励公众积极举报市政设施安全隐患,提出市政服务改进建议,并设立奖励制度,对贡献突出的公众给予表彰和奖励,利用物质和精神双重激励激发公众参与的积极性。此外,邀请公众代表参与市政服务规划、建设和管理决策过程,比如在城市排水系统改造规划、应急避难场所选址等工作中充分听取公众意见,让公众切实感受到自身在市政服务体系建设中的重要性。在此基础上,不仅能够增强公众的责任感和归属感,而且还能够形成全社会共同参与市政服务韧性建设的良好氛围,实现公众与市政服务体系的良性互动,有利于共同提升市政服务体系的韧性。

5 结语

在城市发展面临诸多风险挑战的背景下,将韧性安全理念融入市政服务体系实践具有重要的现实意义。通过强化规划设计的韧性导向、提升市政设施的韧性水平、优化运营管理的韧性机制以及推动公众参与的韧性共建等实践路径,能够有效增强市政服务体系的抗风险能力、恢复能力和自适应能力。在实践中不断深化韧性安全理念在市政服务体系中的应用,不断完善实践策略和方法,不仅能够推动市政服务体系朝着更加安全、可靠、韧性的方向发展,而且还能够为城市的可持续发展和居民的幸福生活提供保障。

参考文献:

[1] 朱志萍 . 韧性安全城市建设的现实逻辑、目标指向与实践场域 [J]. 上海城市管理 ,2024,33(05):46-54.

[2] 朱正威 , 赵雅 , 马慧 . 从韧性城市到韧性安全城市:中国提升城市韧性的实践与逻辑 [J]. 南京社会科学 ,2024,(07):53-65+77.

[3] 高禄 , 那仁满都拉 , 郭恩亮 , 等 . 基于绿色与安全理念的城市韧性评价研究——以呼和浩特市街道为例 [J]. 灾害学 ,2024,39(01):216-221.

[4] 高有庆 , 姜锐瑞 . 把握五个特征学深用活系统安全理念与方法 [J]. 民航管理 ,2022,(04):6-11.

[5] 何兰萍 , 曹婧怡 . 政策注意力与政策工具 : 社区韧性治理的逻辑演进——基于2000—2020 年政策文本分析 [J]. 天津大学学报 ( 社会科学版 ),2021,23(05):443-451.

作者简介:唐景祁(1972.2-),男,汉族,湖南祁东,大专,工程师,主要从事安全管理工程

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)