科技推动碳中和的技术路径和政策建议

刘闯

农业和食品可持续学院 昆士兰大学 澳大利亚 4067

引言

伴随着工业化的发展和城市化进程的不断推进,中国的碳排放量呈高位态。根据中国碳核算数据库,2018 年中国碳排放量为96.21 亿吨,相较于2000 年增加了66.18 亿吨,年均增幅达到 7.1%。习近平总书记于 2020 年提出,中国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和。目前,学界对中国在规定时限内实现碳中和的可行性存在争议:部分研究肯定双碳目标,不同预测情景下峰值在94 亿吨 CO —125 亿吨 CO2 范围(余碧莹等,2021),部分学者则认为在现有制度下难以按时实现双碳承诺(张贤等,2021),但相关研究均认可绿色技术进步在减排领域的重要贡献。中国的经济与环境污染之间存在着环境库兹涅茨曲线特征,且后期阶段两者的正相关关系并不是经济增长内生机制导致的,而是依托于技术进步和技术进步带来的产业结构突破等外生因素(陈占明等,2018)。因此要优化绿色技术路径,并落实双碳技术支撑体系的政策保障机制,从而最大化技术效应的减排成效。

双碳目标与经济发展共赢局面的实现极大依赖于技术的创新和进步。现有研究多针对整体宏观层面,或是聚焦微观的具体行业或单项技术进行分析探讨,立足中观尺度的文献相对缺乏。本文综合过往文献,创新性地选取中观尺度为切入点,在区域尺度下设计碳中和的技术路线和政策路线,助力实现中国双碳承诺。

1 碳源端中和技术创新

1.1 提高能源利用效率

能源强度一般对二氧化碳排放起遏制作用,且作用效果最为显著,其中中国对外开放程度的深化使国内高耗能行业迅猛增加,导致部分年份能源强度促进碳排放增长。聚焦发展能源使用效率优化的生产技术,提升能源使用效率,降低能源强度,使得单位能耗降低,从而改善依靠消耗更多的能源弥补低能源利用率的损失现状,在消耗同等数量能源的情况下实现更多的经济效益。针对太阳能、风能不稳定现状,改进电网和传输技术,研究更高效率和更大规模的跨区域调度电力的新装置和技术方法,解决不稳定问题,提升利用率。低成本制氢储氢、有效储存氢能的装置的研发能够提高氢能的的有效利用。此外,在化工生产、金属制品生产等工业生产过程端引入减碳生产技术和新工艺,实现减排、降低能耗。如冶炼行业的新技术“氧气底吹熔炼技术”,用氧气代替铅烧结鼓吹风炉的工艺,实现自热熔炉,从而大幅提高冶炼强度,显著降低能耗。

1.2 改善能源消费结构

根据能源类统计年鉴,2001-2019 年能源消费结构对碳排放的总贡献度为 -3.58% ,各年份能源消费结构一般抑制碳排放,但作用较小,反映出中国能源结构优化进程较缓慢。2010 年,煤炭消费占比近七成,石油消费比重为 17.4%,天然气、水电、风电等清洁能源比重仅为 13.4%,能源消费结构以煤炭为主。在十二五规划中,中国制定了严格的减排目标,鼓励采用新技术新工艺实现减排目标,并于2015 年实现煤炭占比下降5.5%,清洁能源占比 18% 的能源消费结构。2019 年中国煤炭消费占能源消费总量的 57.7%,天然气、水电、风电等清洁能源占比达 23.4%,非化石能源比重为 15.3%。其中煤炭能源消费相较于 2010 年(69.2%)和 2015 年(63.7%)占比大幅下降,清洁能源比重十年间提升 10%,石油能源消耗比例小幅度增长。目前能源结构仍以煤炭能源消费为主,而煤炭等化石能源发电会产生大量碳排放。为最优化能源消费结构对碳排放的抑制效应,需实现非碳能源替代化石能源发电、制氢,再用电力、氢气替代化石能源,提高非碳能源发电占比、改变能源消费结构。将现存的能源发电问题纳入考量范围,根据例如为解决风、光资源时空分布不平衡而难以保证稳定输出等问题,总结所需基础设施建设,依托技术创新改进现有设施,为能源消费结构的优化提供物质基础。

1.3 促进电热行业二次能源结构优化

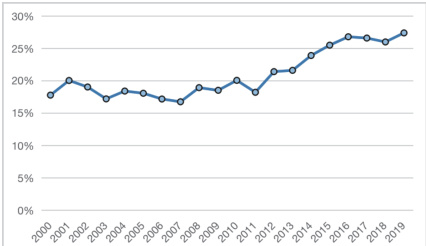

二次能源是经由原煤、原油等一次能源转化得到的,包含电力、煤气、氢能等能源。《2020 中国能源统计年鉴》显示电热行业消耗能源量多,2019 年电热行业能源消费总量为 3.18 亿吨标准煤,单行业能源消耗占能源消耗总量的 6.51%。并且其余行业对电热行业具有较大依赖程度,电热行业产出的同质产品电能可广泛应用于电动汽车等交通领域(郭炳庆等,2018 ;王明飞 2009)、居民生活(方黎明和陆楠,2019)等行业,具有绿色健康、可持续、低成本的特点。近年来,新能源发电量占总发电量比重逐年攀升,2019 年发电占比达27.4%(图1),但是新能源的使用仍有大幅增长空间,尤其是能源结构电力行业的成本有效和零成本技术都具有较大减排潜力(刘楠峰等,2017)。发展可再生能源、蒸汽、核电等技术,实现新旧动能转换,替代石油等传统能源,从而优化二次能源消费结构,如化工行业应用的“煤气化多联产燃气轮机发电技术”将甲醇生产过程中排放的弛放气中的氢气转化为燃气轮机发电燃料,这一应用提高了氢气能源使用占比。基于电、氢等能源替代,结合化石能源清洁高效利用与耦合替代,实现可再生能源多能互补与规模应用,实现能源结构低碳化转变。以新型发电系统的技术体系为支撑,拓展技术实现和工艺再造方法,构建技术的可能路线图,为能源结构优化提供方向性指导。

图1 新能源发电量占总发电量比重(数据来源:中国能源统计年鉴)

1.4 发展低碳产业

产业结构对二氧化碳排放的影响较小,且有正有负,反映出近年来产业结构有待完善,需加大低碳产业占比,发挥低碳产业对减排的驱动作用。科技创新促进低碳水平提升,在短期及长期内主导产业结构优化升级(沈映春和李艾洁,2019)。为发挥高质高效的产业结构效应,优化产业结构,需要大力发展新能源汽车、可再生能源、智慧能源、资源循环利用等低碳产业,通过能源结构升级、技术路线迭代等途径发挥积极作用。如智慧能源领域,针对智能电网的优化改进,基于集成高速的双向通信网络以及技术支持系统,实现城市错峰用电的有效分配与管控,增加城市电网需求的弹性,充分开发科学用电潜力,从而适应可再生能源发电的波动性,促进低碳产业繁荣。

2 碳汇端中和技术创新

碳汇端的中和技术创新从自然系统和人为系统两层面实现技术突破。一方面是创新突破自然系统内的中和技术及中和保障技术。一是生态恢复建设工程与相关推进技术的创新,能够发挥生态系统固碳的有效性与长期性作用。因地制宜开发基础设施、栽种覆被,如戈壁地区,考虑选择土石方量小的光电伏站管桩基础以减小对戈壁区地表的扰动,缓解对植被自然增长的破坏;荒漠草地植物多样性的恢复需考虑不同土壤生境类型(余轩等,2021)。二是借助大数据等先进互联网技术,建设数据标准化、规范化的林木管理系统,构建一体化的网络森林管理平台,优化森林、人工林等生态系统管理水平。

另一方面是重视人为系统内的 CCUS 等碳捕集、利用封存技术发展。CCUS(碳捕集、利用及封存技术)作为一种碳的中和技术,通过从大气中吸收二氧化碳的方式达到零排放目标,对能源供给有重要战略意义,也是中国实现碳中和的关键要素之一。CCUS 技术在我国具有巨大的潜在应用市场,但目前仍面临着经济、技术、环境等方面的挑战。依托信息化监管和风险预测、应急处理系统,实现环境监测和风险防控的全流程覆盖,进一步降低环境复杂性带来的技术风险。

3 政策保障体系

(1)加强组织领导机制

目前我国统筹的区域发展规划有待加强,一定程度上阻碍推进生态保护工作。为有效强化组织领导机制,可通过顶层设计与试点示范相结合的方式,将碳减排机制创新性地纳入生态文明建设领导机制,建立以市长或常务副市长为组长的领导小组。发改委、生态环境局和科技局三方牵头,构建三位一体的组织领导架构,明确发改委的决策、生态环境局的执行、科技局的科学支撑职能,各司其职、协调合作、有效衔接,提高区域发展规划效率。

(2)落实差异化保障机制

中国幅员辽阔,区域低碳技术发展阶段受地理位置、资源禀赋和经济政策影响具有差异性,需要结合区域发展状况、减排潜力以及污染企业依赖程度,针对性的作出统筹规划。华北地区是我国煤炭主要生产地区,2020 年山西、内蒙古两省产煤量合计占全国比重超 50% ,是传统产业能源结构优化的重点区域,强调对煤炭的安全高效开采、清洁利用。而资源丰富的华中地区是重要的建材生产区域,碳排放重点聚焦产业结构调整。因此要落实与区域发展定位相匹配的保障机制,实行差异化政策,促进区域协调发展。华北地区可规定企业碳排放量,运用资金鼓励和优化科研人员绩效考评等方式引导研究煤炭高效开采和清洁利用技术;华东地区经济发达,能源消耗大,需提高非化石能源比重,发展实现传统能源结构替代的保障机制;作为中工业大省的东北地区,应以建设绿色工业园区为主要目标,建设碳交易市场;华中地区重点关注钢铁、建材行业绿色转型,建立健全碳排放权、碳配额的市场化交易机制;华南、西南地区地理位置优越、自然资源丰富,可依靠沿海及地区资源大力发展清洁能源。

(3)发挥财政金融政策的绿色导向

绿色财政金融政策,尤其是税收和财政补贴,是驱动市场迎合国家双碳政策、拉动区域经济绿色增长的重要途径。一方面发展完善碳税征收和碳配额机制。政府基于区域产业依赖程度、企业减排潜力、产业结构情况,对企业实行差异化的碳税征收标准要求,利用碳税、碳配额等手段促使企业发展低碳技术,从而优化能源使用效率和结构。另一方面加大对绿色技术的资金支持和补贴。申请并设立专项资金,同时积极申请国家和省级专项资金的扶持,通过直接投资、资金补助、贷款贴息等多种方式支持减排重点项目;推动银行、基金等金融机构与地方合作设立专项基金,以政府资金为先导,吸引社会资本加入,发展政府和社会资本合作运营的新模式。

4 结论

从碳源端提高能源利用效率、改善能源消费结构、促进电热行业二次能源结构优化和发展低碳产业等技术路线;从碳汇端创新突破自然系统内的中和技术及中和保障技术和重视人为系统内的 CCUS 等碳捕集、利用封存技术发展。基于此,将加强组织领导机制、落实差异化保障机制和发挥财政金融政策的绿色导向纳入科技赋能碳中和的政策保障体系。

参考文献:

[1] 余碧莹 , 赵光普 , 安润颖 , 陈景明 , 谭锦潇 , 李晓易 . 碳中和目标下中国碳排放路径研究 [J]. 北京理工大学学报 ( 社会科学版 ),2021,23(02):17-24.

[2] 张贤 , 郭偲悦 , 孔慧 , 赵伟辰 , 贾莉 , 刘家琰 , 仲平 . 碳中和愿景的科技需求与技术路径 [J]. 中国环境管理 ,2021,13(01):65-70.

[3]陈占明,吴施美,马文博,等.中国地级以上城市二氧化碳排放的影响因素分析:基于扩展的 STIRPAT 模型 [J]. 中国人口·资源与环境 ,2018,28(10):45-54.

[4] 郭炳庆, 沈瑜, 钟鸣, 岳园园, 黄伟. 电能替代技术应用的商业模式[J]. 中国电力 ,2018,51(09):135-142.

[5] 王 明 飞 . 城 市 轨 道 交 通 再 生 电 能 吸 收 装 置 [J]. 城 市 轨 道 交 通 研究 ,2009,12(02):62-64.

[6] 方黎明 , 陆楠 . 能源替代的健康效应——生活能源替代对中老年农村居民健康的影响 [J]. 中国人口·资源与环境 ,2019,29(06):40-49.

[7] 刘楠峰 , 范莉莉 , 陈肖琳 . 碳交易机制下以技术投入为导向的边际减排成本曲线研究——以水泥、火电、煤炭和钢铁行业为例 [J]. 中国科技论坛 ,2017,4(07):57-63+86.

[8] 沈映春, 李艾洁. 基于低碳经济视角的京津冀产业结构优化研究[J]. 北京航空航天大学学报 ( 社会科学版 ),2019,32(03):66-72.

[9] 余轩, 王兴, 吴婷, 等. 荒漠草原植物多样性恢复与土壤生境的关系[J]. 生态学报 ,2021,41(21):8516-8524.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)