文脉传承与空间激活:广州永庆坊历史文化步行街景观改造策略研究

苏志平

华南师范大学 广东省广州市 510630

1 绪论

历史文化街区作为城市记忆的载体,其更新改造始终面临保护与发展的二元难题。广州永庆坊位于荔湾区恩宁路,地处广州老城核心地带,拥有全市最长最完整的骑楼街和82 处保护建筑,被誉为“广州最美老街”。然而随着城市化进程,该区域曾陷入危房集中、设施落后、文化衰微的困境,至改造前已成为广州危旧房最密集的区域之一,公共基础设施薄弱,历史风貌遭受严重威胁。2016 年起,广州创新采用“微改造”模式启动永庆坊活化工程,摒弃“大拆大建”,转而以“绣花功夫”探索精细化更新路径,使其成为习近平总书记考察并肯定的城市更新典范——“让城市留下记忆,让人们记住乡愁”。

本研究聚焦永庆坊景观改造实践,其理论意义在于丰富历史文化街区有机更新理论体系,尤其是微改造模式下空间治理的本土化路径;研究综合运用文献分析、实地调研、案例比较等方法:梳理政策文件与学术成果;实地测绘拍照、记录行为注记;对比国内外历史街区更新案例,总结永庆坊模式的创新点。

全文以“问题诊断—策略解析—结论展望”为逻辑主线:第二章界定核心概念与理论基础;第三章解析永庆坊现状与挑战;第四至六章分别从文脉传承与空间激活维度深入剖析改造策略;第七章总结研究结论与启示。

2 相关概念与理论基础

2.1 核心概念界定

历史文化步行街特指具有历史延续性和文化表征价值的线性城市空间,其核心功能包括文化展示、商业服务与社会交往。相较于普通步行街,它更强调原真性保护与活态化传承的统一,如永庆坊通过保留麻石街面、骑楼轮廓与传统工艺,维系了西关文化的空间载体。景观改造在此语境下超越单纯物质环境美化,涵盖空间功能优化、文化记忆存续、社会结构调适等综合维度。永庆坊改造即采用“分级更新”策略——对1352 栋建筑分类实施“修复、立面改造、结构加固、部分重建、新建”五类措施,避免“一刀切”带来的历史肌理破坏。文脉传承强调非物质文化的延续性,需通过物质空间载体实现可视化。在永庆坊案例中,具体体现为粤剧曲艺、醒狮、广彩等非遗项目与街巷空间的深度融合。

空间激活指向衰败空间的再生,涵盖功能置换、业态升级、行为引导等途径。永庆坊引入文创店、轻餐饮、民宿等新业态,并通过屋顶花园、口袋广场等节点设计,激发停滞空间的日常使用。

2.2 理论基础

有机更新理论中吴良镛主张城市发展应如生命体新陈代谢,采用小规模、渐进式改造。永庆坊“微改造”模式即其实践典范:保留80% 以上原住民,通过建筑抽疏增加公共空间,实现“修旧如旧,建新如故”。

场所精神理论中诺伯舒兹关注空间的文化认同与情感联结。永庆坊设计提取“瓦片、青砖、麻石”等本土材料,营造大瓦墙落水、李小龙祖居花园等节点,强化场所认同。粤剧艺术博物馆更以传统岭南园林形式,再现粤剧名伶聚居地的集体记忆。共生理论强调新旧元素的和谐并置。永庆坊一期采用“旧瓶装新酒”——老建筑植入文创功能;二期则“新瓶装旧酒”——新建粤剧博物馆采用传统工艺,实现“新旧融合”的辩证统一

3 永庆坊景观现状解析

3.1 历史沿革与区域特征

恩宁路始建于 1931 年,是西关文化的核心载体。作为广州骑楼建筑保存最完整的片区,其 1.2 公里连续骑楼街廓承载了商贸繁荣期的城市记忆。同时,该区域曾聚居 30 余位粤剧名伶,并集聚“三雕一彩一绣”(牙雕、玉雕、木雕、广彩、广绣)等非遗工坊,形成独特的文化生态。然而至 21 世纪初,随着城市中心东移,恩宁路陷入结构性衰退:2760 户居民中 70% 居住在危房中,市政管网老化导致河涌发臭,公共空间被违章建筑侵占,传统文化因人口外流濒临断层。

3.2 现状问题诊断

物质空间层面呈现三重矛盾:一是建筑安全危机——65% 房屋为C/D 级危房,结构失稳且抗震不足6 度;二是基础设施缺位——三线架空杂乱、雨污合流、消防通道堵塞,2010 年前年均火灾3 起以上;三是风貌混杂失序——现代材料随意加建破坏骑楼连续性,历史界面碎片化。文化生态层面面临传承断代与认同弱化:粤剧名伶故居多数荒废,青年一代对西关文化认知率低于 20% ;非遗工坊因市场萎缩减少70%,传承人平均年龄逾60 岁。

社会功能层面暴露功能单一与活力缺失:人口老龄化率达32%,日间人流量不足邻近上下九步行街的1/10 ;商业以低端五金店、废站为主,缺乏可持续业态支撑

4 文脉传承导向下的景观改造策略

4.1 物质空间的历史基因存续

永庆坊改造首要原则是最大限度保留历史信息。设计团队采用“一栋一策”分级更新模式:对13 栋文物建筑实施原貌修复,严格采用传统青砖砌筑工艺;对76 栋风貌建筑进行立面整治,复原满洲窗、趟栊门等西关元素;拆除39 栋无保留价值的危房后,新建建筑严格控制体量,檐口高度不超过 12 米,维持原有街巷比例。尤为关键的是本土材料循环利用——拆除产生的 3 万块麻石重新铺砌街面,废弃瓦片拼合为8 米高“大瓦墙落水”艺术装置,既降低碳排放,又强化场所记忆。

改造更注重空间肌理的连续性保护。保留李小龙祖居、銮舆堂等关键文化地标,形成“故居 - 博物馆 - 戏台”的粤剧文化序列,使游客在空间行进中感知历史层积。

4.2 非物质文化遗产活态传承

永庆坊创新构建“非遗在社区”生态圈。政府牵头引入广彩、榄雕、醒狮等 12 类非遗项目,设立大师工作室,并通过政策补贴降低入驻成本。赵家狮非遗生活馆即典型代表: 一层展演醒狮文化,二层开设制作工坊,游客可体验扎狮、舞狮全过程。这种“前店后坊”模式将非遗从静态展示转向动态参与,2024 年仅该馆即接待英国华裔青少年研学团17 批。

文化节事策划强化活态传承效应。粤剧艺术博物馆定期举办“粤韵悠扬”开放日,专业演员公开排练《帝女花》等经典剧目;同时联合荔湾区教育局开展“青少年传承人孵化计划”,招募中小学生接受非遗传承人培训,周末在永庆戏台公演,形成“传习- 展演”闭环。4.3 文化符号的当代表达

为弥合历史传统与现代审美的鸿沟,设计应提取抽象化文化符号进行创新转译。在景观小品中融入镬耳屋轮廓线条;铺装纹样借鉴粤剧戏服水袖形态;灯光设计以声波图谱呈现粤剧唱腔韵律,实现“传统元素、现代表达”。

5 空间激活导向下的景观改造策

5.1 功能业态的结构性优化

永庆坊采用“文化+ 产业”双引擎驱动模式,通过《业态控制导则》引导商业升级。划定30% 面积用于文化功能,40% 引入创意办公,30% 布局品质商业。通过租金梯度调控,优先保障老字号回归——莲香楼饼店、恩宁公啡等本土品牌以优惠租金入驻,与年轻业态形成互补。业态组合注重时间维度覆盖:日间以文化体验为主;夜间开放博物馆延时服务,结合“粤夜粤美”灯光秀与沉浸式戏剧演出,破解“日落闭园”困境。

5.2 公共空间的重构与赋能

针对原公共空间不足的痛点,改造实施“空间针灸术”:拆除7 栋危房腾挪出580 ㎡空地,建成4 处口袋花园;利用建筑间隙嵌入木阶梯剧场,提供休憩与即兴表演场所;屋顶改造为串联的观景平台,游客可俯瞰骑楼街全景。设计强调行为支持性设计:街道家具选用可移动式藤编座椅,便于商户灵活布置;骑楼柱廊增设无障碍扶手,服务老年群体;消防设施被艺术化包装为铜雕小品,兼顾安全与美观。

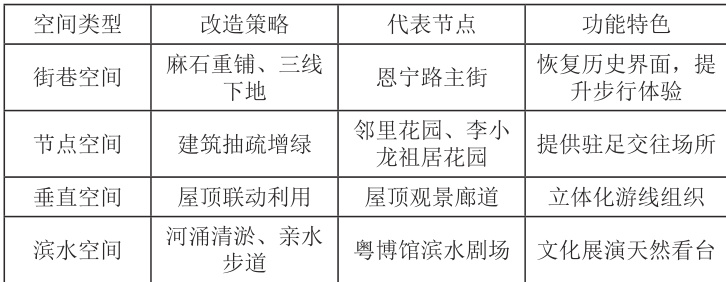

表1 :永庆坊公共空间系统优化策略表

6 核心景观设计体现

(一)原真性优先:保留80% 以上原有材料(麻石、青砖、瓦片),采用传统工艺修缮。(二)微介入手法:改造强度≤15%,避免大规模地形改造。(三)文化显性化:将西关文化符号转化为可感知的景观语言。(四)全龄友好性:满足居民日常使用与游客体验的双重需求。6.2 景观要素深化设计策略

设计要点:铺装边界采用铜条收边,刻“西关”篆体字,既固定石材又强化文化标识。排水沟隐藏于铺装缝,坡度0.3%-0.当滴水”造型箅子

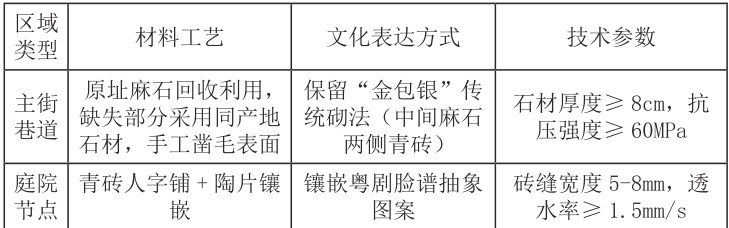

表2 :铺装系统——历史肌理的当代转译

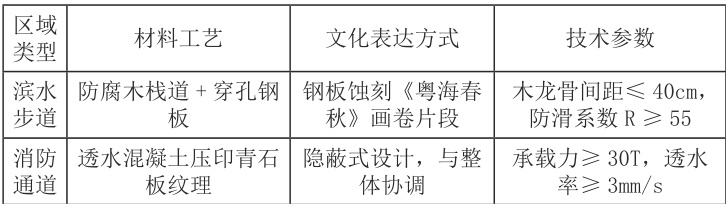

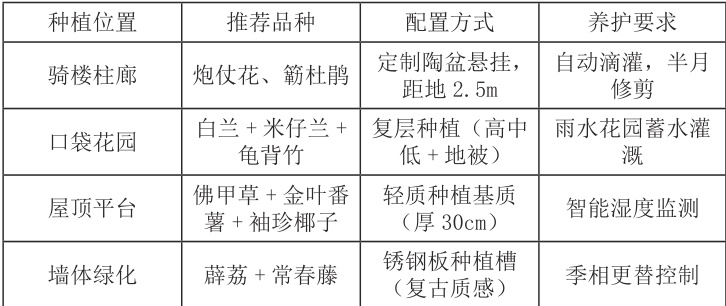

6.3 绿化配置——岭南园林的立体演绎6.3.1 平面布局策略 如表 36.3.2 植物选型与技术规范关键创新:利用旧陶缸种植睡莲,置于李小龙祖居天井,呼应武术“刚柔并济”哲学。粤剧博物馆周边配植“声色植物”:芭蕉(雨打叶声)、含笑(暗香)、石榴(红艳似戏服)。

表3 :平面布局思维导图

表4 :植物位置与搭配

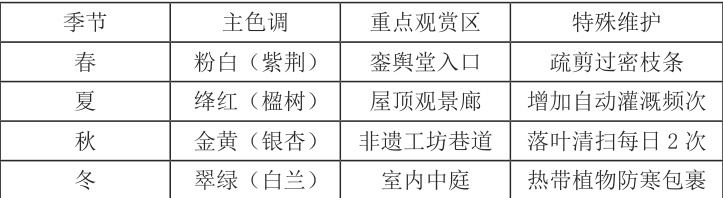

表5 :四季植景控制表

6.4 功能分区

永庆坊景观设计本质上是一场 “空间针灸术”:以麻石铺装为“经”,延续历史街道基因;以复合绿化为“络”,重构生态文化网络;以智慧设施为“穴”,激活空间活力节点;通过毫米级精度控制与瓦片艺术装置等在地化创新,实现“一砖一瓦讲故事,一草一木见精神”的设计境界。使用行为引导:通过铺装纹理变化暗示功能分区。(一)麻石直铺→通行区。(二)青砖斜拼→停留区。(三)卵石镶嵌→边界警示。

7 结论与展望

永庆坊改造证明,文脉传承与空间激活并非二元对立,而是历史文化街区可持续发展的双重引擎。其核心经验在于:采用“微改造”模式平衡保护与发展需求,通过分级更新、非遗活化、业态重构实现文化认同与空间效益的共生;创新治理机制破解多方利益博弈,为“绣花功夫”提供制度保障。

本项目仍存在局限性:国际游客占比不足15%,文化传播力有待提升;原住民对商业扩张存在适应性焦虑,需强化社区赋能。未来研究可聚焦两大方向:一是探索“数字文脉”建构路径,通过VR/AR 技术复原历史场景,拓展文化感知维度;二是深化“社区资本”培育机制,通过居民股份合作制增强可持续内生动力。

永庆坊如同一面棱镜,折射出中国城市更新从规模扩张转向品质营造的范式变革。其经验启示我们:历史文化街区的生命力源于对“人”的关怀——既要让老人记住乡愁,也要让年轻人创造记忆;既要存续物质肌理,也要激活文化基因。当瓦片落水的滴答声与粤剧唱腔交织,当麻石街面上走过舞狮少年与咖啡师的身影,永庆坊已然书写出关于城市灵魂的生动答案。

参考文献:

[1] 冯芸清等.“绣花”改造永庆坊,留住“老广”记忆[N]. 南方都市报,2022-09-23.

[2] 李嘉宜. 关于活化用好粤剧艺术博物馆场地资源发挥特色价值的建议[Z]. 广州市人大常委会,2025.

[3]Lab D+H. 广州永庆坊景观设计 [J]. ArchDaily,2019(11).

作者简介:

苏志平(2003.10—),男,汉族,籍贯:广东清远人,华南师范大学美术学院,22 级在读本科生,本科生在读,专业:环境设计,研究方向:环境设计

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)