浅谈医疗器械微生物残留的检测方法

郎淑娅

江苏师范大学

一、引言

随着现今的公共卫生环境越来越复杂与多元化,对于医疗器械微生物残留检测的问题越发引人注目。由于存在微生物残留,容易出现医疗器械使用后感染性疾病,将严重危害到患者的生命安全,比如感染性疾病有细菌感染、真菌感染等,这些都是因医疗器械没有彻底清洗和灭菌而导致的发生。所以医疗器械的微生物残留检测问题是在所有医疗服务过程中都可能涉及到的内容。通过开展有效的检测工作可以充分保证医疗安全和促进医疗效率的提升,同时还有利于推进我国公共健康事业的发展。[1]。

二、医疗器械微生物残留概述

( 一) 医疗器械微生物残留的类型

医疗器械上微生物残留可以分为细菌、真菌及病毒三类,而细菌是最常见的微生物残留,常见的有革兰氏阳性菌(如大肠杆菌)和革兰氏阴性菌(如金黄色葡萄球菌)。有研究指出,在临床诊疗及治疗时医院感染链中的致病性细菌可转移到医疗器械上,且随后会在其他易感患者身上造成感染,例如术后感染(Postoperative Infection),故对其采取积极防控措施刻不容缓。[2]。

( 二) 微生物残留对医疗器械安全性的影响

医疗器械的生产和管理中,必须重视微生物的残留检测,若存在微生物,将会给使用者带来生命威胁 [3], 并且会在一定程度上损害医疗器械的使用效果。因此需要及时、准确地检测出微生物的残留,为患者的使用安全提供有力保障。[4]。

其中,微生物残留检测方法包括培养法、分子生物学法以及快速检测法等 [5], 各种方法的敏感度、特异度及适应性各不相同,不同的检测方法有可能带来不同的风险,我们可以通过流行病学中的暴露评估模型对不同检测方法条件下的使用人员的患风险程度进行比较分析,用风险(Risk) Σ=Σ 接触的机会 × 可能的结果表示。

这个风险可以用以下公式来表示:

R=P×H

其中,R 表示健康风险,P 表示接触概率(使用者可能接触到微生物的几率),而 H 则表示健康危害程度(微生物导致的潜在健康影响)。有效的微生物残留检测方法应当尽可能降低P 和H 的值,从而降低R,确保使用者的健康安全。

( 三) 微生物残留检测的法规与标准

当前医疗器械领域以高技术产品为主,微生物残留(Microbial Residues)方面的控制得到空前重视。随着对医疗器械安全性的重视,对各国医疗器械相关法律、法规和标准的制定越来越多。面对各国外更加严格的标准,应进一步加强对 ISO 等相关标准的研究,使我国生产出的产品更有利于出口和使用,这样能够推动我国医疗器械微生物残留检测技术的进步。[8]。

根据国际标准化组织(InternationalOrganizationforStandardization, 简称 ISO),将微生物残留检测分为生物负荷测试和无菌测试。其中,ISO11737 系列规定了医疗器械生物负荷的检测方法,对各个环节如取样、培养及计数的过程作出严格的规定,以保证得到检测结果的正确性与可重复性。[10]。

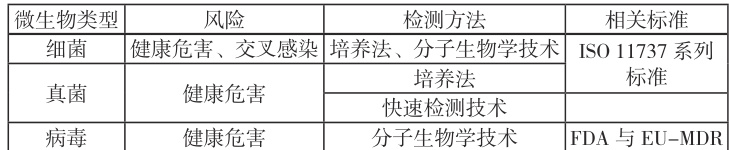

表1 :医疗器械微生物残留检测方法综述

在当前的医疗环境中,医疗器械的安全性和有效性直接关系到患者身体上的安全和治疗的效果,对医疗器械中微生物残留的检测是保证医疗器械无菌的最重要手段之一 [11], 而无论是器械表面是否有各种病原微生物附着存在,都会对使用该器械的人群带来不同程度的危害。此外,微生物残留还会对器械表面的生物相容性产生负面作用,并且可能会对相关工作人员的健康造成一定的危害,所以对医疗器械微生物残留的检测非常重要。[12]。

对于医疗器械而言,其可能存在大量的微生物残留种类,在其中出现了生命力比较强、分裂速度较快的一些细菌类和真菌类,特别是金黄色葡萄球菌、大肠杆菌这些病原性微生物,能够在医疗器械的表面存活很长的时间,而且会借助于一些操作人员的操作或者使用者之间误操作的方式引起交叉感染的问题。医用微生物类会造成患者伤害或者出现医疗器械失效情况,所以有必要对其进行检测。

根据医疗器械微生物残留检测的实际经验和技术规范,根据微生物种类、成本效益、操作时效、器械风险等级等指标,可选择不同的最优化方案;常用的细菌检测为培养法 ( 经济、简便 ) 作为金标准,完成常规生物负载监控需求;而分子生物学技术 ( 如 PCR) 可用于某些细菌类病原体快速测定及复杂器械的精确测定;目前来说真菌检测没有比较好的替代方法,如需保证检测的质量还要选择培养法来检验,只是检测周期长。但是由于它能够保证每批产品都能通过检查,因此它仍然是植入器械等高风险产品的最佳选择。病毒检测首选免疫学方法快速筛选 ( 如急诊器械 ),qPCR 高敏感度验证适合应用于血源接触类器械等高风险产品的使用。日常检测以培养法和免疫法为主,高危器械需要联合分子技术提高检测强度,所有方法都应严格执行 ISO 11737—2006( 细菌 / 真菌 )/ FDA/EU-MDR—2014( 病毒 ) 的相关要求,保证检测结果符合法规要求且安全有效。

通过查看文献,我发现微生物残留对医疗器械的安全性有一定的影响。如上文所述,如果不能及时有效检查并清除医疗器械表面的微生物残余,将会对使用者造成危害,医务人员会在手术操作时由于没有使用合格的、无菌的器械而造成患者术后发生手术部位感染,增加术后的住院天数、治疗费等成本,并且会造成医患纠纷。只有通过科学的方法,开展有针对性的检测工作,才能更好地为临床医生提供有质量保障的器械。[13]。

对于微生物残留检测的方法而言,在世界范围内都制定了多项法规及准则,ISO11737系列标准就是医疗器械微生物检测一项重要的国际标准之一;除此之外,不同国家和地区均有相应的法规(National Regulations)和行业规范(Industry Guidelines),这些都为医疗器械微生物残留检测提供规范性的指导,其中就包括相关法规对检测方法的具体要求和规定:如

FDA、EU-MDR 中均规定有适用的检测方法及检测标准,医疗器械生产者要在医疗器械产品上市前做好产品的微生物残留检测工作。[15]。

首先,医疗器械微生物残留的检测直接关系着是否达到行业标准,关乎人们的健康安全。今后的研究方向应该倾向于一些新的检测手段和检测方法的研究以及检测过程的改进,利用分子生物学技术 (Molecular Biology Techniques)、快速检测技术 (Rapid TestingTechnologies)等先进检测方法进行检测,在保证检测准确性的同时缩短检测时间,为医疗器械安全落地打好基础,提高检验的质量。同时,只有做好医疗器械微生物残留的检测,才能真正实现从源头把控好医疗器械的品质,保障公众的生命财产安全,为人民群众的健康服务。

在医疗器械微生物残留检测方面有相关规定,对于微生物残留检测有详细的规范,同时也有利于器械整体的安全性提高。目前在全球层面上,ISO 以及各国药监局对医疗器械的微生物检测都有相应的规定,例如 ISO 于 1995 年发布的《ISO 11737-1:1995》中就对微生物学的检测方法、样品采集的方法以及实验室相关的要求进行了说明 [16]; 而 IEC 则发布了《IEC 60601-1-9》,明确对于医疗器械需要检测其生物相容性和微生物的安全性,并且给出具体的检测流程以及检测的风险评估方式等。[17]。

三、小结

综上所述,综合分析法作为对医疗器械微生物残留检测方法研究的重要分析方式之一,对于其中的问题以及相关的研究进行了深度剖析与综合讨论,表明目前临床应用中的一些常见检测方式都可能存在或多或少的问题,[18] 同时还可以发现很多问题会随着整个发展流程逐步产生 [19-20], 其中包括传统的培养法、PCR、qPCR 等多种检测方法都有各自的优点与缺点,需要针对实际情况作出相应的选择 [17]。如在一次性医疗器械生产过程中,由于 PCR具有较高的灵敏度和特异性,可以用于检测一些较低浓度的微生物残留,在一定条件下来讲这种类型的检测是能够体现出很好的适用性的。[19]。

用比较分析的方法可知,传统的培养基方法由于时间上的花费较多,不能够用于检测要求较快的情况,这极大的阻碍了其在临床上以及工业生产上的使用。从各个方面出发,来了解该方法的优点和缺点以及可以如何利用缺点的优势来进行改进,对人们的临床上运用有很大的意义。

近年来由于医疗器械的使用越来越广,器械中微生物残留检测的问题也越来越引起人们关注。目前应用较多的检测手段如:培养法、MBM(分子生物学法)等,在灵敏度、特异性以及响应时间等方面仍有较大的不足,尤其是面对高通量、快检要求强烈时,对难培养微生物的检测能力偏弱,从而影响到了医疗器械安全性和有效性。

由于近来运用的较多医疗器械会存在大量微生物残存的情况,故微生物残留检测具有必要性。目前的检测过程尚不完善,各个方面都具有一定的缺陷,还需要从整体上进行改进。检测的过程并不标准,很多不同的检测机构检测的结果会有较大的差距,这样就不能保证费用相同,而且也不能够给病人的生命安全提供有效的保护,有些实验室在对待检样品的处理阶段没有按照标准步骤操作,比如使用两种细菌稀释法或其他检测方式时,在前一环节没有按操作规范执行,就容易造成污染的问题,导致检测出现误差等。

参考文献:

[1] 海拉提·胡扎太, 库来汗·巴依多拉. 畜产品中兽药残留检测方法[J]. 畜牧兽医科学( 电子版 ),2021,(20):148-149.

[2]Taricco Giorgio,Alagha Nader.On jamming detection methods for satellite Internet of Things networks[J].International Journal of Satellite Communications and Networking,2021,40(3):

[3] 李宛 , 程爱华 , 任红波 , 廖辉 , 金海涛 , 马文琼 , 梁溪桐 , 郭炜 . 浅谈蔬果农药残留检测过程中的质量控制 [J]. 新农业 ,2021,(23):88-89.

[4] 胡燕玲 , 陈亚波 . 鲜乳中抗生素残留微生物检测技术研究 [J]. 食品安全导刊 ,2022,(21):65-67+71.

[5] 付志浩 , 钟欣 , 徐刚领 , 于传飞 , 王兰 . 抗体类药物蛋白 A 残留检测方法的方法学验证 [J]. 中国新药杂志 ,2022,31(12):1169-1177.

[6] 梁宜品 . 蔬菜农药残留检测基质效应消除方法 [J]. 现代农村科技 ,2022,(08):92.

[7] 李宜铮 , 乌素 , 高瑞霞 , 郝钢 . 浅谈现场核查中防疫用医疗器械微生物检验需关注的几点问题 [J]. 中国医疗器械信息 ,2021,27(13):1-4.

[8] 崔丹丹 . 浅谈我国兽药残留检测技术 [J]. 食品安全导刊 ,2021,(12):156-157.

[9]Astudillo Diego,Pokrant Ekaterina,Bravo Camila,Ríos Alejandra,Navarrete María José,Maddaleno Aldo,Maturana Matías,Flores Andrés,Guzmán Miguel,Hidalgo Héctor,Zayas Caridad,Lapierre Lisette,Cornejo Javiera.Detection of antimicrobial residues in animal manure by a microbiological screening methodology: A non-invasive tool in animal production[J].Food Control,2023,148

[10] 范苗苗 . 探究果蔬中农药残留检测方法 [J]. 新农业 ,2021,(09):17.

[11] 孙玉峰 , 孙学文 , 杨菊叶 . 食品中农药残留的检测方法比较研究 [J]. 现代食品 ,2023,29(16):48-50.

[12] 曲江 . 食品中兽药残留检测方法分析 [J]. 食品安全导刊 ,2021,(23):128+130.

[13] 申路 , 孙俊峰 . 基于 ThinkPHP 的医疗器械振动故障检测方法研究 [J]. 机械制造与自动化 ,2022,51(05):235-238.

[14] 王琦 , 陈东海 , 王进州 , 张发 , 王志 . 浅谈蜂王浆中抗生素残留检测方法 [J]. 蜜蜂杂志 ,2021,41(07):1-4.

[15] 吴梅 , 黎小椿 , 罗杨合 . 茶叶农药残留与常用检测方法 [J]. 食品工业 ,2021,42(06):347-352.

[16] 任展 , 夏梦雯 . 兽药残留检测方法验证探究 [J]. 南方农业 ,2021,15(18):187-189.

[17] 王鲁豫 . 医疗器械检测比对试验的方法研究 [J]. 中国质量监管 ,2023,(06):106-10

[18] 杨琳琳 . 浅析毒死蜱农药残留检测方法 [J]. 农业开发与装备 ,2022,(08):17

[19] 曾凡 . 畜产品中兽药残留检测方法研究 [J]. 农家参谋 ,2021,(06):80-81.

[20] 车志杰 . 浅谈食用农产品农药残留检测技术应用及优化措施 [J]. 世界热带农业信息 ,2023,(03):40-41.

作者简介:郎淑娅(2006—)女,本科在读,研究方向为生物科学。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)