教育数字化背景下师范生使用人工智能的特征及发展思考

吴佳妮 舒柠 程佳乐 毛余昕 殷乐

杭州师范大学

一、引言

(一)研究背景

2022 年 ChatGPT 问世,标志生成式人工智能进入爆发期,2023 年GPT-4 的发布推动其智能化发展。同年9 月,联合国教科文组织发布《教育与研究领域生成式人工智能指南》,为全球教育领域应用 AI 提供规范框架,彰显生成式 AI 融入教育已成世界趋势,也是中国教育数字化转型的必然走向。

尽管生成式 AI 在教育领域前景广阔,但其潜在风险不容忽视。《联合国指南》指出,它存在内容真实性、伦理与法律、教育生态三大核心风险,包括信息偏差、知识产权侵权、师生互动弱化等问题,这与我国教育、科技、人才协同发展理念相悖。此外,我国师范生作为未来教育关键力量,其使用生成式 AI 的现状缺乏系统性研究,相关政策监管也处于空白状态。

基于上述情况,本研究开展师范生生成式人工智能使用现状调研,探究不同性别、年龄、学科师范生使用行为差异,分析使用对师范生的影响,并提出针对性建议,为生成式人工智能融入教育及政府政策制定提供参考。

(二)研究意义

本研究以师范生为研究对象,探索师范生使用人工智能的现状,并以此为根据,提出相应的建议。团队通过对师范生使用生成式人工智能工具的深入研究,可以揭示出该技术在教育领域的应用潜力和可能存在的问题,为教育工作者和决策者提供有益的参考。同时,本研究还能够促进师范生对人工智能技术的正确认识和使用,引导他们在享受技术便利的同时,保持独立思考和创新能力,为未来的教育事业培养更多具有创新意识和实践能力的人才。

(三)研究目标与方法

本项研究通过网络问卷的形式,调查了师范生对生成式AI 的使用情况,并利用 SPSS 进行数据分析。研究聚焦于师范生对生成式人工智能的使用现状,分析不同性别、年级的师范生在使用生成式人工智能时是否存在差异,并搜集了相关的使用建议。研究旨在为生成式人工智能在高等教育中的应用提供见解,并为高校教育改革政策的制定提供参考。

二、研究结果分析

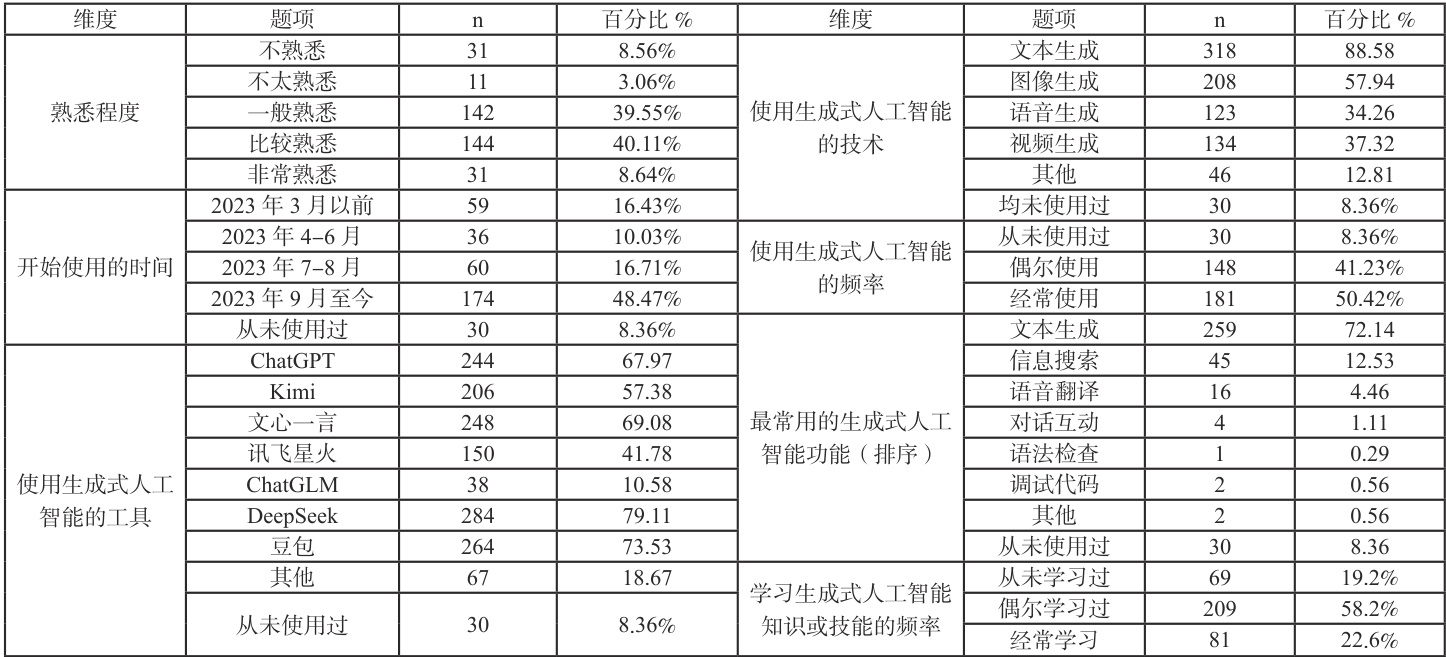

(一)基本情况

本研究通过问卷星发放问卷,回收时间为 2024 年 10 月 15 日—2025 年 4 月 20 日,共回收在线问卷 375 份。删除相同答案占比较高的问卷,最终收回359 份有效问卷,有效率达 9 5 . 7 % 。

(二)师范生在四大典型场景使用生成式人工智能的状况

本研究对师范生在课程学习、科研活动、日常生活、升学求职四大典型场景使用生成式人工智能的状况展开调研,发现大学生在这四大场景使用生成式人工智能的内容和频率差异明显。

在课程学习场景中,大部分师范生会借助生成式人工智能辅助完成课程作业、查阅课程相关信息,还有不少学生让其评价作业和给予反馈,表明在课程学习方面,生成式人工智能已得到较广泛应用。

科研活动场景里,使用生成式人工智能辅助写作、选择研究问题的比例较高,但在翻译外文学术文章或资料方面,“符合” 的比例相对较低,这可能是因为科研对翻译的专业性要求极高,生成式人工智能

在这方面还存在一定局限性。

日常生活场景中,使用情况较为分散。有一定比例的学生选择使用人工智能求助生活困难、询问生活常识,但在让其设计娱乐内容、提供心理辅导方面使用较少,说明,学生对其在生活娱乐和心理辅导方面的信任度有待提升。

升学求职场景下,帮助制作或改写简历、策划活动的使用情况相对较好,但模拟面试的参与度较低,这反映出在升学求职重要环节,学生更倾向于利用生成式人工智能进行一些文字性、策划性工作,对其模拟面试的效果信心不足。

(三)师范生使用生成式人工智能的差异

本研究采用差异检验和事后多重比较等方法,探究性别、年级因素对师范生使用生成式人工智能的影响。

注:  ,

,  ,

,

1. 性别

独立样本 t 检验结果显示,性别在师范生使用生成式人工智能的多个方面存在显著差异。男生在熟悉程度( M = 3 . 6 9 , S D= 0 . 7 3 )上显著高于女生( M= 3 . 4 7 , S D= 0 . 7 2 ,  ),男生使用频率高于女生且开始使用的时间也早于女生(男 M= 2 . 8 7 . , 女 M= 3 . 2 6 ,

),男生使用频率高于女生且开始使用的时间也早于女生(男 M= 2 . 8 7 . , 女 M= 3 . 2 6 ,  )。此外,男生在学习生成式人工智能知识或技能的频率上( M= 2 . 2 4 )高于女生( M= 2 . 0 1 , p< 0 . 0 0 1 )。在实际使用频率上,男生略高于女生但差异并不显著( p= 0 . 4 3 7 )。这表明男生整体上对生成式人工智能的接触和学习更为积极。性别对师范生在日常生活和升学求职两个维度在性别之间存在显著差异( p< 0 . 0 0 1 ),而在课程学习和科研活动两个维度性别差异不显著。(见表 4)。

)。此外,男生在学习生成式人工智能知识或技能的频率上( M= 2 . 2 4 )高于女生( M= 2 . 0 1 , p< 0 . 0 0 1 )。在实际使用频率上,男生略高于女生但差异并不显著( p= 0 . 4 3 7 )。这表明男生整体上对生成式人工智能的接触和学习更为积极。性别对师范生在日常生活和升学求职两个维度在性别之间存在显著差异( p< 0 . 0 0 1 ),而在课程学习和科研活动两个维度性别差异不显著。(见表 4)。

2. 年级

方差齐性检验结果表明,不同年级大学生使用生成式人工智能的现状满足方差齐性条件( s i g>0 . 0 5 ),根据单因素方差分析(One-WayANOVA)结果,不同年级大学生在生成式人工智能相关变量上的表现存在显著差异:1)在“熟悉程度”方面,年级之间差异显著( F = 10.08, p< 0 . 0 0 1 ),大一学生显著低于大三、大四及研究生群体,表明高年级学生对生成式人工智能的认知程度更高。2)在“开始使用时间”方面,同样存在显著年级差异( F= 1 3 . 6 3 , p< 0 . 0 0 1 ),其中大一和大二学生接触时间明显早于大四和研究生,反映出低年级群体对新技术的接受速度更快。3)在“使用频率”上,大一学生的使用频率显著高于大三和大四。4)在“学习生成式人工智能知识或技能的频率”方面,大一学生在该项指标上的得分显著高于大三和大四,表明低年级学生在主动学习生成式人工智能方面表现得更加积极。这一结果可能反映出新生代大学生对于前沿技术的敏感度更高,或是由于其所处学业阶段对新工具的依赖更强。5)年级对大学生在四大典型场景使用生成式人工智能也存在重要影响 :课程学习(  ),大一 < 大四 ≈ 研究生及以上 ≈ 大二 ≈ 大三;科研活动 (

),大一 < 大四 ≈ 研究生及以上 ≈ 大二 ≈ 大三;科研活动 (  ),大二 < 研究生及以上 ≈ 大一 ≈ 大三 ≈ 大四;日常生活(

),大二 < 研究生及以上 ≈ 大一 ≈ 大三 ≈ 大四;日常生活(  ),大二 < 研究生及以上 ≈ 大一 ≈ 大三 ≈ 大四。

),大二 < 研究生及以上 ≈ 大一 ≈ 大三 ≈ 大四。

三、促进大学生合理使用人工智能的对策与建议

(一)正确引导,建立人工智能工具使用规范

2023 年国家互联网信息办公室发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,各高校应据此制定本校指导规范与惩戒措施,明确教育应用规范,让生成式人工智能更好服务教育教学。当前数字化教育场景中,存在伪造 AI 界面窃取隐私的问题。高校教育者需开展专题宣传,帮助师范生明确智能工具使用范围,构建数据安全防护机制,实现技术创新、教育应用、智能赋能与风险防控相统一。

(二)主动融合,构建人工智能工具使用场景

在人工智能深度介入教育的时代语境下,教师作为知识传授者和科研工作者,要不断提高能力素养,确保自身的主体性地位以及创新能力不被技术所消解至关重要。具体而言,教育者应当主动参与相关培训,学会使用生成式人工智能进行连续有效地发问,熟练运用智能化教学辅助系统,将技术工具转化为教学创新的催化剂。教师群体可以率先应用生成式人工智能工具,通过示范效应向青年学子展现人机协同的积极姿态,从而有效激发学生的创新思维与探索精神。

(三)积极提升,增强人工智能工具使用效能

生成式智能教育工具的不断持续演进升级,正在提醒教育机构主动引导师范专业学生提升技术应用水平。高等院校可以针对师范生群体开发专项课程体系,系统讲授生成式人工智能的操作原理与实践技巧,助力师范生在知识获取的过程中建立系统化的技术理解范式。在课程设计方面需要深度融合教师教育特色,比如如何用生成式人工智能去解读教材或者是利用人工智能来辅助开展教学设计等。

(四)鼓励创新,优化人工智能工具使用产出

创新思维是驾驭生成式 AI 技术的关键,能判断学生能否主导技术应用。高校可采取成果导向激励措施,像设立创新实践学分、举办分享沙龙与创作比赛,鼓励学生分享使用经验,展示创新成果。此外,高校应搭建开放平台,校企合作打造实验室等,为学生提供技术支持,引导学生针对教育痛点提出技术升级建议。

参考文献

[1] 刘宝存, 苟鸣瀚. ChatGPT 等新一代人工智能工具对教育科研的影响及对策 [J]. 苏州大学学报 ( 教育科学版 ), 2023, (03): 54-62.

[2] 兰国帅, 杜水莲, 宋帆, 等. 生成式人工智能教育: 关键争议、促进方法与未来议题——UNESCO《生成式人工智能教育和研究应用指南》报告要点与思考 [J]. 开放教育研究 , 2023, (06): 15-26.

[3] 王帅杰 , 汤倩雯 , 杨启光 . 生成式人工智能在教育应用中的国际观察:挑战、应对与镜鉴 [J]. 电化教育研究 , 2024, (05): 106-1 1 2 + 1 2 0 .

[4] 苗逢春 . 生成式人工智能及其教育应用的基本争议和对策[J]. 开放教育研究 , 2024, (01): 4-15.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)