主动发展视域下教师课程开发能力提升的路径探寻

杨静楠

吴江经济技术开发区山湖花园幼儿园 215200

摘要:随着课程游戏化建设的深入,教师在课程开发中的主体地位持续彰显,教师的课程开发能力亟待提升。本文通过观察、访谈等方式收集并概括了教师在课程开发中的主动性特征,并基于此提出基于理解的课程审议、基于关系的班级观察、基于发展的叙事研究这三条路径,提升教师在课程开发中所需的意义感、教育敏感性和反思力。

关键词:主动发展;课程开发;园本支持

课程作为幼儿园教育整体建构中的一个组成部分,是支持幼儿园整体教育质量的基础。[1]教师是课程落地的“最后一公里”,是直接影响课程开发实施过程,决定课程质量最重要的能动力量。本文将在主动发展视域下阐释教师在课程开发中的内在因素,结合实践情况,探寻教师课程开发提升的可行性路径。

一、教师课程开发能力提升的必要性

(一)课程变革中的时代诉求

幼儿园课程的开发理论上遵从明确价值、选择资源、整合资源,探索适宜于本园幼儿真实需要和健康发展的“自下而上”互动式路径。[2]在当前幼儿园课程改革的背景下,课程开发既依托于教师的专业能力,同时它也为教师的专业发展提供了场域和机会。课程开发与教师专业发展这种“一体两面”的关系昭示着支持教师课程开发的园本行动迫在眉睫。

(二)课程开发中的教师角色定位

在课程改革的背景下,幼儿园课程是幼儿积极投入的活动,是师幼共同参与的真实生活。课程开发不断追寻的是“预设”与“生成”的平衡,教师角色应然从“忠实执行者”向“课程主体”转变,即课程理解、实施和评价的主体。[3]在教育实践中,教师是课程价值的解读者,其理解直接决定了课程的目标走向;教师是课程实施中幼儿的亲密伙伴,沟通家庭、社区,共同支持幼儿学习与发展;同时教师作为课程开发的研究者和参与者,以其无可取代的双重角色成为课程成效评价中的首席。

二、课程开发中教师的主动性特征解析

教师进行课程开发涉及多种能力,是专业能力的重要组成部分,具有外在和内化两种基本表现形式:外在体现在教师的现实或实践层面,即它是一种作用于事物且能够外显的力量,内化则体现为课程能力内化于教师的观念或心理,对外在的课程开发活动产生重要影响。[4]“主动发展”强调教师内在的积极性、主动性,认为“内因是教师专业素养发展的动力源泉和根本支撑,是教师专业素养提升的关键”。[5]因此教师的课程开发能力不仅要关照外显的教育实践,更要重视教师在实践过程中的内在心理状态,在课程开发中呈现主动发展状态的教师有三个明显的特征,即意义感、敏感性、反思力。

- 意义感——课程开发的情感动能

意义感是个体对生活目标、意义和价值的理解和认同,是个体认为自己的生活有意义、有价值的一种主观体验。在课程开发的实践中,意义感是一种课程情意,包括对课程的接纳、理解、认同,以及对整个实践过程积极的态度,是课程开发的动力系统。[6]我们通过访谈、对话等质性研究的方式收集我园教师在课程开发中的心理状态,发现“意义感”的来源主要有课程价值理解、自我价值追求、宽松的行动环境等,其中对课程价值的理解、自我价值追求为内部因素,宽松的外部环境为外部因素,但是外部因素依然通过内在感受发挥作用。有了意义感,教师才能够卸下“机械的执行者”外衣,积极思考课程的价值目标、观察儿童,采用多元方式支持儿童的学习,创造性地开展课程。

- 敏感性——课程开发的活力源泉

教育敏感性是指教师专业本能和专业直觉的综合反应,有学者认为它是觉察力、洞察力和感情在一种行动模式中瞬间实现的,它具有某种关切的紧张感。[7]一方面教育敏感性自发地成为了理论与实践的桥梁,决定了师幼互动的程度与走向,从而影响课程开发的进程与效果。另一方面课程开发过程中复杂变化的教育情境也为教育敏感性的训练和养成提供了场域。在师幼互动情境下,教育敏感性具体表现为教师对教育契机的判断、对幼儿情绪的体察和心理满足、对突发性教学问题的反应速度。[8]尤其是生成性的教育现场,教育敏感性是课程的活力源泉。因此教师应从觉察力、洞察力、情感等因素出发,在长期实践中逐渐积累专业自觉和体悟,促进自动化决策的水平的自我提升。

(三)反思力——课程开发的思维引擎

关于“教师反思”的研究最早可以追溯到 20 世纪30 年代美国教育家约翰·杜威提出的“反省性思维”的概念,他强调基于证据和后果检视改善已有的旧观念或知识。通过对课程开发过程的反思,教师可以明确教育理念和儿童观,进一步理解幼儿的学习与发展规律,感知课程开发与幼儿发展、自身专业提升之间的内在联系。[9]在课程开发中的教师反思自带实践性取向,基于循环往复的实践性反思能帮助教师不断丰富自己的课程知识体系、积累课程经验,实现专业成长。

三、主动发展视域下教师课程开发能力提升的路径探寻

主动发展视域下的课程开发能力提升关注内化激励,以教师内在因素为基础,通过基于理解的课程审议、基于关系的班级观察以及基于发展的叙事研究这三条路径,提升教师意义感、敏感性、反思力。

(一)基于理解的课程审议,拓宽教师的意义视野

课程审议是课程开发主体对具体教育实践情境中的问题反复讨论权衡,最终作出恰当的、一致的课程变革的决定及相应的策略。在这一层面的课程审议核心为决策权,而主动发展视域下的课程审议核心为理解,即对课程价值的理解、对课程目标的内化解读、对师幼共同建构课程内容的期待,从而拓宽教师在课程开发中的意义感。

以大班“探秘春天”的课程开发为例,我们在课程审议中对目标“感受春天生机勃勃的景象”进行思考与讨论,有的老师说菜地里的作物在春雨过后拔节生长是春天蓬勃的象征,测量和记录能够帮助孩子加深这种感受。有的老师认为幼儿园围墙边的山茶花一茬接一茬,感受这种盛开与衰败的交替也是另一种生机。在园本规划的主题下,各班又生成了给春天写首诗、制作山茶花颜料和香水等活动。可见,在课程审议的时候鼓励每位教师对目标进行具象化的理解与表达,为课程价值与目标赋予朴素的、真实的情感要素,才能让其意义感充盈、拓宽,让教师对课程实施充满期待,脑海中才能产生生动的课程蓝图。

(二) 基于关系的班级观察,提升教师教育敏感性

基于关系的班级观察旨在帮助教师在脱离情境后以客观角度重审教育现场,回顾师幼互动中的教育机智,可以采用拍摄录像、轶事记录等方式进行,过后再进行现场情况复盘或邀约同伴解读。以大班X老师组织活动“种子的旅行”的班级观察为例,通过同伴观察记录了师幼互动的对话:“师:凤仙花是靠什么旅行的?幼1:太阳。师:有没有太阳?看看图片。其他幼儿:没有。师:那到底靠什么旅行?幼2:风。幼3:自己。师:对了,那葡萄,靠什么旅行?幼:自己。师:我们一起看看视频,对不对。”

依据观察记录,教师们展开讨论。X老师认为“种子的旅行”的活动都是科学知识类的,觉得自己充当灌输者的角色,如果不由老师讲解,幼儿根本回答不出。从行为上看,教师按仅提问结果,对幼儿的已有经验认知不足。从改进策略看,可以用种子实物引导幼儿观察种子的特征,进行猜想,组织幼儿讨论,用观点说明自己的推测,再进行视频等验证。进一步可以分析深层原因:教师重知识结果轻探究,与其教育理念相悖。这种教育现场中的关系再现可以帮助教师觉察自身理念与实践的相悖,幼儿学习的困难和兴趣点了解不足,可以提供的什么样的支持等,以此来提高教师教育敏感性。捕捉到这一契机后,观察种子形态,给种子分类,探索各种种子特征与传播方式的关系等等内容都可以成为课程发展的新方向。

(三) 基于发展的叙事研究,磨砺教师的反思锐力

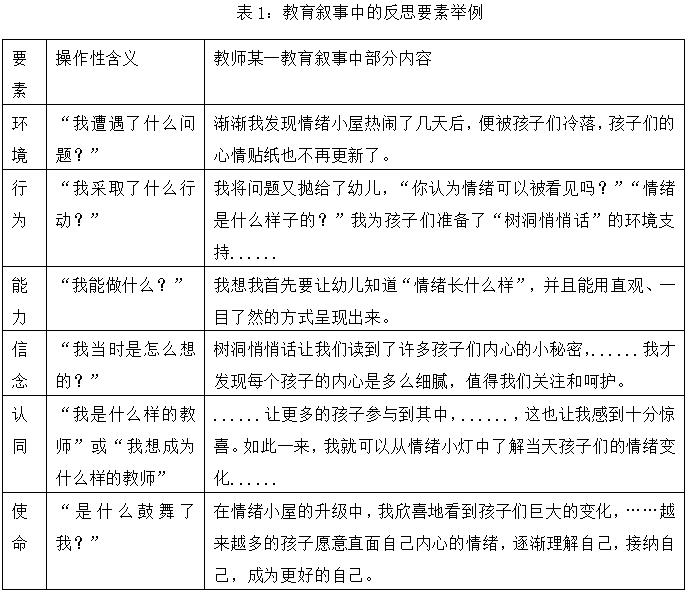

尽管我们已经认识到反思在课程开发中的重要性,但是教师对究竟要反思什么并没有清晰的指向。荷兰乌得勒支大学弗雷德·柯瑟根教授归纳了反思的六个要素,按水平的递进分别为环境、行为、能力、信念、认同与使命,并赋予其相应的操作性含义,称之为“洋葱圈”模型,[10]我们发现借助这个模型可以帮助教师建构起专业反思的支架(见表1),从而推动教师课程能力提升。

我们借助支架训练反思力的基本思路是:从“环境”开始,对“我遇到的问题”“我要解决的问题”进行追问,使问题清晰化可以提升教师对教育情境的洞察力。接着从“行为”反推“信念”,即是什么样的想法导致了我的教育行为。通过“认同”和“使命”判断行为是否正确,我的行为是否与我想成为的教师相匹配,最后锚定“能力”,改进教育教学行为。这是一个不断循环上升的过程,教师通过对自己的教育叙事按这个逻辑顺序进行分析和解读,可以逐渐厘清深度反思的心理结构,建立起良好的反思习惯,迁移到课程开发的过程中,提升课程设计、实施、评价等多方面的能力。

“主动发展”作为教师专业发在的应然视角,以教师内在的主动状态推波助澜,促进教师课程开发能力由“外塑”转向“内生”。随着研究的深入,我们将进一步探索支持教师专业发展的策略,努力实现“主动、生动”的课程开发愿景。

参考文献:

[1]王春燕,秦元东.幼儿园课程概论[M].北京:高等教育出版社,2019:275

[2]王秀丽,马锦华.我国幼儿园园本课程开发研究的热点与展望——基于CiteSpace的可视化分析[J].早期教育,2023(11):42-44

[3]宋晓丽.“教师的课程”:意识、标准与创生[J].教育视界,2023(9):24

[4]刘雪可,蔡其全,孟璨.论教师课程能力的意蕴、问题及发展策略[J].教师教育论坛,2022(4):26-27

[5]章彩芳,秦骁婷.支持幼儿教师专业素养主动发展逻辑与机制的初步探索[J].早期教育,2023(12):24-25.

[6]张晓玉 黄晓玲.课程实践促进教师课程素养提升的内在逻辑及具体路径[J].福建教育,2023(10):17-18

[7]马克思·范梅南.教育敏感性和教师行动中的实践性知识[J].北京大学教育评论2008(01):14-15

[8]郭鹤男.教师的“教育敏感性”及培养途径[J].教育理论与实践,2023(17):29

[9]陆敏娴.在园本课程建设中促进教师的专业发展[J].学前教育研究,2021(7):93.

[10倪小敏,严晨.职前教师反思力的培养——基于柯瑟根“洋葱图”反思模型的开发与应用[J].教育理论与实践,2022(11):35-38.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)