“一带一路”项目建设与河南省基础设施建设互动机制与效应研究

王龙刚

郑州大学 河南省郑州市 450001

一、引言

1. 研究背景

“一带一路”倡议自 2013 年提出以来,始终将基础设施互联互通作为核心战略任务。根据《共建“一带一路”:构建人类命运共同体的重大实践》白皮书,基础设施是“一带一路”的“硬联通”基石,需通过交通、能源、通信等领域的立体化网络建设,实现陆海天网四位一体的全球联通格局。河南省地处中原腹地,是“一带一路”陆上与空中通道的战略交汇点 [1]。河南省作为人口大省与经济大省,其基础设施建设对双循环新发展格局具有双重驱动作用。

2. 研究意义

理论价值方面,本研究以河南省为典型案例,通过分析“一带一路”项目建设与基础设施建设的互动关系,可为区域发展理论提供新的研究视角。本研究提炼的河南经验为内陆省份参与“一带一路”提供三大实践路径:一是打造“枢纽驱动型”开放模式,通过郑州航空港与中欧班列集结中心联动,吸引200 余家智能制造企业集聚,形成“枢纽-产业 - 市场”转型范式[2]。

二、文献综述与理论框架

1. 国内外研究现状

国内外学者普遍认为,基础设施互联互通是“一带一路”倡议的核心驱动力,通过交通、能源、数字等领域的联通促进区域经济整合。例如,吴亚平指出跨境基础设施的标准化与投融资创新是突破“通而不畅”的关键,而黄梅波的实证研究表明,中国基础设施融资显著缓解了沿线国家的多维贫困,主要通过提升治理能力和优化资源分配实现。国际层面,波兰学者加齐诺夫斯基高度评价中欧班列对供应链稳定的贡献,印证了设施联通的战略价值。

2. 理论基础

一是空间经济学视角下的“廊道效应”理论,该理论强调交通干线对经济要素的集聚与扩散作用。河南省依托中欧班列、航空枢纽等形成“米 + 井 + 人”综合运输网络,辐射半径达1500 公里[3],验证了“廊

道效应”对内陆开放的促进作用。基于黄梅波(2024)的多维减贫机制,本文提出“一带一路”与河南基建互动的四维互动效应的传导机制,绿色基建评价体系降低环境约束,联运等方式减少碳排放[4]。

三、“一带一路”框架下河南省基础设施建设的战略定位

1. 河南省的区位优势分析

河南省依托“承东启西、连南贯北”的区位优势,在“一带一路”倡议中被定位为“陆上丝绸之路”与“空中丝绸之路”双核心枢纽。通过构建“米 + 井 + 人”综合运输通道布局,河南省已形成以郑州为中心包括铁路枢纽、航空枢纽、多式联运的国际物流网络[5]。

2. 区域协同发展关键节点

河南省通过基础设施网络强化与国内外经济圈的联动,包括国内协同和国际拓展,国内协同方面,向东对接长三角,向北融入京津冀,向西联通成渝双城经济圈,向南挺进粤港澳大湾区,构建“通道 + 枢纽 + 网络”立体化体系,辐射半径达 1500 公里;国际拓展方面,布局海外仓与物流节点[6]。

四、实证分析与效应评估

1. 数据来源与模型构建

(1)数据范围

选取 2013—2023 年河南省 18 个地市的面板数据,涵盖基础设施投资额(铁路 / 航空 / 港口)、对外贸易额(对共建国家进出口)、区域 GDP 等核心指标,数据来源于《河南省统计年鉴》、郑州海关及“一带一路”大数据平台。

(2)模型设计

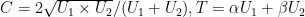

耦合协调度模型:测算“一带一路”战略实施(政策强度指数)与基础设施建设(投资密度指数)的协同水平[7],公式为:

其中,  ( U1 为战略实施指数, U2 为基建水平指数,权重 α=0.6 , β=0.4 )

( U1 为战略实施指数, U2 为基建水平指数,权重 α=0.6 , β=0.4 )

表1:耦合协调度模型指数体系

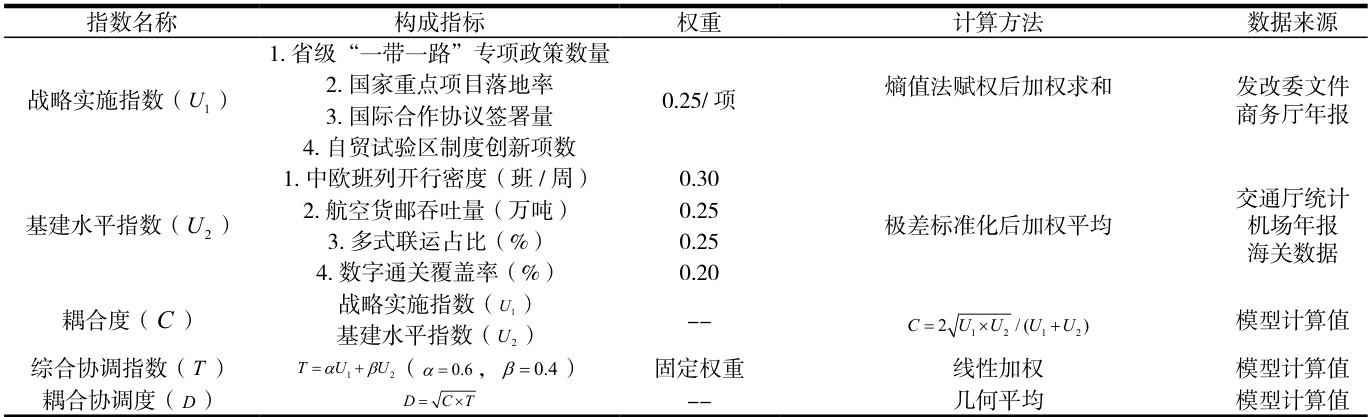

空间杜宾模型(SDM):分析基础设施对区域经济的空间溢出效应:Yit=ρWYit+βXit+θWXit+εit

( Yit 为地市GDP, Xn 包含中欧班列开行密度、航空货运量等变量)

表2:空间杜宾模型变量表2. 主要实证结果

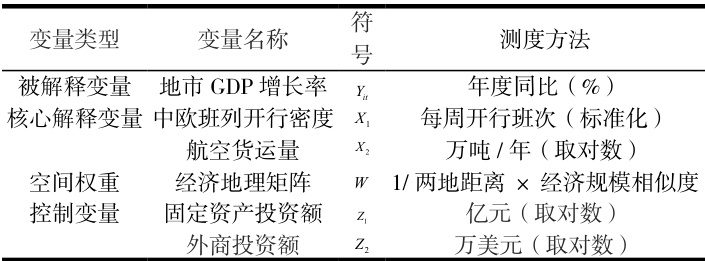

表3:战略与基建协同度演进(2013-2023)

战略与基建协同效应方面,耦合协调度从2013 年0.42(勉强协调)提升至2023 年0.78(优质协调),年均增长 12.7% ,其中 2016 年郑州获批国家中心城市后协调度增速达峰值 18.3% ;分区域看,郑州(0.92)、洛阳(0.81)为高协同区,豫南地区(如信阳0.65)仍存在战略衔接滞后。

表4:基建投资的经济效应分解

经济拉动效应方面,基建投资对进出口贸易的弹性系数为 0.38( P<0.01 ),即基建投资每增加 1% ,对共建国家贸易额增长 0.38% ;中欧班列开行密度每提升 1 班 / 周,沿线地市 GDP 增长 0.15% ,且存在显著空间溢出(间接效应占比 32.4% )。

符号说明:▲表示显著高于基准值( p<0.05 )

表 5:空间重构特征量化分析

空间重构特征方面,郑州航空港区对周边 150 公里半径内 GDP 的贡献率达 14.6% ,形成“核心—圈层”辐射结构;洛阳生产服务型国家物流枢纽带动晋东南、豫西北货源集聚,枢纽货物吞吐量超2000 万吨,区域物流成本下降 18.3% 。

3. 效应分解与机制验证

注:比较优势 Σ=Σ (高弹性值- 基准值)/ 基准值 ×100%

表 6:异质性分析结果

直接效应方面,中欧班列开行显著促进本地产业升级,新能源汽车出口专列带动郑州汽车制造业产值年均增长 24.8% ;郑州机场货邮吞吐量每增加 10 万吨,临空产业产值提升7.2 亿元( R2=0.89 )。

间接效应方面,多式联运枢纽建设使周边城市(如开封、许昌)物流效率提升 26% ,企业库存周转率加快1.8 倍;跨境电商综试区通过数字基建外溢,推动豫南地区农产品线上出口额增长 47.5% 。

异质性分析方面,高协同地区(郑州、洛阳)基建投入产出比为1:5.3,低协同地区(周口、驻马店)仅为 1:2.1;航空枢纽对高新技术产业拉动效应(弹性0.51)显著高于传统制造业(弹性0.29)。

4. 评估结论

实证结果表明:战略协同效应显著,国家战略与地方基建形成“需求—供给”良性循环,耦合协调度突破 0.7 阈值后呈现加速提升特征;空间分异特征突出,枢纽城市对周边区域的辐射半径与效应强度呈正相关,但边缘地区需强化政策适配性;数字赋能效应凸显,跨境电商与智慧物流对低梯度区域的带动作用超过传统基建,成为内陆开放新动能。

五、结论

本研究通过实证分析与机制验证,揭示“一带一路”与河南基础设施建设的互动呈现三重特征:一是战略协同深化,耦合协调度从2013 年 0.42 跃升至 2023 年 0.78,印证国家战略与地方基建形成“需求—供给—升级”动态循环;二是空间重构加速,郑州航空港 150 公里辐射圈贡献区域 GDP14.6% ,洛阳枢纽带动2000 万吨货物跨区集散,凸显“枢纽—腹地”联动效应;三是数字赋能凸显,跨境电商增速超160% ,推动豫南农产品出口增长 47.5% ,验证数字基建对内陆开放的普惠价值。

参考文献

[1] 母亚琛 . 河南融入“一带一路”的路径选择研究 [D]. 河南农业大学 ,2024.

[2] 夏先清 , 杨子佩 . 河南硬联通与软环境双轮驱动 [N]. 经济日报 ,2025-05-08(008).

[3] 夏晨翔. 从内陆地区到开放前沿河南“四条丝路”链接世界[N].中国经营报 ,2023-10-23(T09).

[4] 杨林 . 内陆型自贸试验区对区域经济增长的影响研究 [D]. 西安理工大学 ,2023.

[5] 夏晨翔. 从内陆地区到开放前沿河南“四条丝路”链接世界[N].中国经营报 ,2023-10-23(T09).

[6] 李文哲 . 中部大省优势再造河南枢纽建设全面提速 [N]. 经济参考报 ,2025-03-18(008).

[7] 张兴军 , 孙清清 , 翟濯 , 等 . 积极融入共建“一带一路”加快打造内陆开放高地 [N]. 人民日报 ,2023-10-08(002).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)