让诗意“可视化”:小学古诗词与美术融合教学研究

陈珊

博罗县泰美中心小学

一、研究背景

2022 年《义务教育语文课程标准》提出了“强化学科关联,设计跨学科主体学习”的教育理念,部编版小学语文教材也加强了古诗词的比重,其中本文的教学实验载体四年级就囊括了将近 20首古今传诵的诗词,这些诗词普遍具有“语言凝练性”与“画面具象性”的特征。比如唐代白居易的《暮江吟》诗句中提到的“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红”,色彩感十足且对比鲜明;又如北宋苏轼的《题西林壁》中那句“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,这在美术创作中因角度不同导致画出的物体不同被称为“视角”,不同视角(如平视、俯视、仰视)会直接影响作品的透视效果和空间表现,这些例子均为美术融合提供天然载体。

然而,传统的古诗词教学多以“解词—释句—翻译—背诵”为教学模式,缺乏画面感与空间感,学生无法发挥想象力,无法与作者产生共情,古诗词的学习成为了应付考试,无法触及学生的心灵,不利于古诗词文化的传承与发展。基于以上的教学现状与研究背景,本文将以教学中的实际案例分析,打破学科间的壁垒,将小学古诗词教学与美术学科有机融合,探索一条让小学生“看得见”诗意、“画得出”诗情的教学新路径。

二、诗中有画的融合价值

古诗词文化中普遍诗不离画,画不离诗,二者相辅相成,许多伟大的诗人同样也画功了得,如其中的佼佼者王维。因此,古诗词的学习融合美术学科有着不可忽视的价值,主要体现在以下几个方面:

(一)化抽象为具象,突破难点

四年级的学生思维多以具象化为主,对于诗中抽象化的概念理解较为困难,无法把握诗人所表达的情感,这时美术所体现出来的直观性正好可以将类似于“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”的画面呈现出来,降低学生的学习难度。

(二)激发学习兴趣,打造活力课堂

儿童天生热爱色彩丰富的物体,丰富的教学画面也是最吸引学生眼球的教学手段,教师将传统的“读诗”改为“画诗”,将大大提高学生的学习积极性,使课堂呈现出一派欣欣向荣的景象。

(三)提高审美能力,培养核心素养

古诗词的学习中融入美术欣赏不仅是知识难点的突破,更是审美能力的提升。学生可以在“读诗—想象—创作”的链条中,品味古诗词的韵律美、意境美,并在实践绘画中感受美术的线条美、色彩美,审美素养能得以提升。

三、融合教学实践策略与案例分析——以部编版四年级教材为例

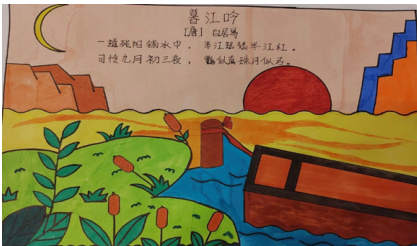

(一)“诗画互译”,具象化诗歌意象——《暮江吟》(四年级上册)

古诗词教学中的核心是意象,我引导学生在学习诗句:“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。”时,抓住诗中的关键词并将其具象化,这是融合教学中的第一步。我以赏画悟诗为手段,先展示不同色调下的江景作品,可以是摄影作品,也可以是油画水彩画等,主要是帮助学生感受不同光影下的色彩美;紧接着抓核心意向,引导学生找出诗中出现的色彩词“瑟”和“红”,以及动词“铺”;接下来就是实践过程,学生可以感悟并拿出画笔呈现“铺”字的画面,是像灯光直射还是晾晒东西一样平铺呢?江面为何又“瑟”又“红”呢?如何用手中的画面表达出来呢?最后就是实践得真知,在通过思考、调色和创作后,直观地理解了“铺”字所展现的柔和,以及夕阳照射角度所产生的奇妙色彩,以画释意,一目了然。

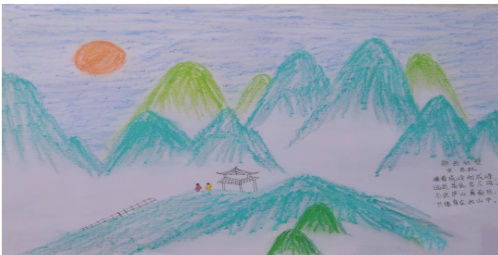

(二)“意境再现”,沉浸化体验情感— 《题西林壁》(四年级上册)

意境是古诗词的灵魂,也是诗词学习所需达到的教学目标。通过美术创作,可以引导学生走进诗中情境,与诗人产生情感共鸣。《题西林壁》这首诗的学习需要引导学生多维观察,理解视角的变化,教学中我提供了多组庐山不同角度的摄影画面,让学生直观感受视角变化所带来的形态变化。紧接着我让学生观察完之后用画呈现出自己的理解,不需要完整的庐山图,只需要通过简单的几何图形呈现表达自己的见解,一部分学生以长条状展示了自己理解的“岭”,另一部分学生则以苗条的三角形表达了“峰”的概念;最后就是哲理内化,我要求学生将诗人以“小人”形象放进自己所画的“岭”和“峰”当中,感受其无法完整看到整个庐山的而发出的“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”的感叹,美术这时成为了理解抽象哲理的桥梁。

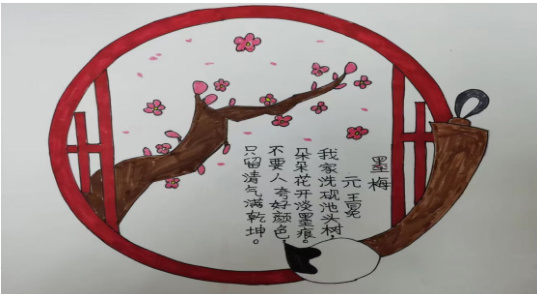

(三)“诗情画意”,个性化表达感悟— 《墨梅》(四年级下册)

在融合教学中,教师要鼓励学生为诗配画,避免简单的插图,还要融入个人理解和激发再创造力,实现从“学诗”到“创诗”的过程。在学习《墨梅》时,教师需要介绍诗人王冕的生平事迹与他的高洁情操,理解“清气”不仅是梅香,更是诗人人格的清香。教师还需做好充分的课前准备,提供或者建议学生自带水墨画工具,才能更好地体验中国水墨画之美。在墨梅创作完成后,允许学生在画中适当位置进行题诗,体验诗人创作的过程与“诗画一体”的文人雅趣和诗歌所承载的高洁志向。

四、实践反思与注意事项

(一)主次分明,避免本末倒置。古诗词的学习应当贯穿始终,绘画只是学习过程中的一项工具,所有美术活动都应围绕诗中的画面进行创作,教师都必须带着某种学习目的进行活动布置,不能只画不学。

(二)尊重学生个体差异,鼓励多元表达。学生的绘画水平各有高低,教师应当积极鼓励学生进行创作,重点评价学生的创意和其作品与诗意的契合度,适当点拨其绘画技巧即可,多问“为什么这样画,说说你的观点”类似这样的问题,旨在鼓励学生进行阐述,强化知识。

(三)丰富古诗词的表现形式,不应局限于美术创作,可以是摄影鉴赏,雕塑欣赏,还可以加入音乐元素,实现诗配乐,任何学科的加入都是为了更好地理解诗词的含义,教师应该博采众长,根据古诗词内容选择合适的教学手段,增加课堂的趣味性。

五、结论

古诗词教学中融入美术学科是一次大胆的尝试,同时也是对传统教学方法的一次有效革新。本文以部编版四年级上下册教材中的诗词为案例,通过“诗画互译”、“意境再现”、“诗情画意”等教学策略,再现了诗中隐匿已久的画面,使冰冷枯燥的文字具象化地呈现在学生面前,让古诗词的学习变得可观、可感、可创。这样的融合教学既尊重了学生的认知和审美规律,也激发了学生语文学习的内驱力,并在学生心中播下了美术的种子,实现了“以画促读、以画达情””的教学目标,深刻地感受到了中华文化的博大精深,为古诗词的教学提供了有效的参考,为传承我国的古诗词文化提供了强大的助力。

参考文献

[1] 部编版小学语文四年级上册、下册教材及教师教学用书[M].北京:人民教育出版社, 2019.

[2]中华人民共和国教育部. 义务教育语文课程标准(2022年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社 , 2022.

[3]王崧舟. 王崧舟与诗意语文[M]. 北京:北京师范大学出版社,2015.

[4] 霍华德·加德纳. 多元智能新视野[M]. 沈致隆,译. 杭州:浙江人民出版社 , 2017.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)