基于人工智能的课堂行为识别系统研究与实践

李卫

武汉光谷职业学院 湖北省武汉市 430080

一、引言

随着信息技术的迅猛发展,人工智能(AI)作为推动数字化转型的重要技术,正在深刻改变传统教育模式。传统课堂教学中,教师主要依赖经验和目测观察学生的学习状态,难以实现对全班学生行为的实时、全面监控,存在主观性强、数据缺失等问题,影响教学效果的科学评估和改进。为提升教学质量,实现智慧教育,利用人工智能技术对课堂行为进行自动识别和分析成为关键手段。

近年来,深度学习特别是卷积神经网络(CNN)和计算机视觉技术的突破,使得图像识别、人体姿态估计等成为可能。结合这些技术,可以从教室摄像头采集的图像和视频中,准确识别学生的举手、低头、趴睡、玩手机等行为,实现课堂学习状态的客观量化。基于行为识别的数据反馈不仅能够帮助教师了解课堂参与度和学生专注度,还能辅助课堂管理和教学决策,推动个性化教学的发展。

本文基于某高校“ AI+ 智慧课堂”建设项目,设计开发了一套基于人工智能的课堂行为识别系统。系统集成了高清视频采集、深度学习模型推理与时序分析算法,能够实现多种课堂行为的实时检测和统计分析。通过实际教学场景的部署和验证,系统在行为识别准确率和实时响应方面表现良好,显示出广泛的应用前景。本文将详细阐述系统设计思路、技术方案、实验结果及应用价值,旨在为智慧教育领域提供技术参考和实践经验。

二、技术背景与关键算法

随着人工智能技术的不断进步,计算机视觉和深度学习成为推动智能行为识别的核心技术。在课堂行为识别系统中,主要依赖图像识别、人体姿态估计以及行为分类等关键技术,以实现对学生多样化行为的准确检测和分析。

1. 图像识别与卷积神经网络(CNN)

卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)是一类专门用于处理图像数据的深度学习模型。其通过多层卷积操作能够自动提取图像中的多级特征,如边缘、纹理、形状等,极大提升了图像识别的准确性和鲁棒性。CNN 在面部识别、目标检测和动作识别等任务中表现卓越。

在课堂行为识别系统中,CNN 主要用于检测学生的头部位置及其方向,辅助判断学生是否处于专注听讲、低头玩手机或趴睡等状态。结合区域候选网络(R-CNN)等目标检测算法,系统能够有效定位多名学生的行为区域,确保识别的准确性。

2. 姿态估计(Pose Estimation)

人体姿态估计技术旨在识别图像或视频中人体的关键点位置,如头部、肩膀、肘部、膝盖等关节坐标。当前主流的姿态估计算法包括 OpenPose、HRNet和MediaPipe 等,它们通过深度学习模型实现对人体骨架结构的精确定位。

通过姿态估计,可以获得学生动作的空间信息,如手臂高度、头部角度和躯干姿势等,从而判断特定行为。例如,手部位置高于头部表明举手动作,躯干前倾且头部朝下则可能是趴睡。结合这些空间特征,系统实现对复杂行为的多维度判定。

3. 行为分类与时间序列分析

行为识别不仅依赖单帧图像的静态特征,更需结合时间维度进行动态分析。举例来说,短时间内的低头可能仅是书写动作,但如果低头动作持续且伴随手部特定运动,则更可能是玩手机。

本系统引入滑动窗口机制,结合长短期记忆网络(LSTM)对时序数据进行建模和分析。LSTM 能够有效捕捉行为变化的时间特征,提升行为分类的准确率与鲁棒性。此外,融合多模态信息(如图像和姿态数据)进一步增强了系统的行为判别能力。

4. 其他辅助技术

为提升系统性能,本文还采用了人脸检测算法预先定位学生头部区域,利用非极大值抑制(NMS)减少重复检测,并通过图像预处理技术如去噪、增强对输入数据质量进行优化。此外,结合 GPU 加速和模型压缩技术,保证系统在实际部署时具备良好的实时性能和响应速度。

三、系统架构与部署

1. 系统架构

系统整体分为三层架构:

数据采集层:部署高清摄像头,采集每秒25 帧的视频数据;

AI 识别层:服务端部署GPU 服务器,运行图像分析与行为识别模型

可视化展示层:基于Web 平台展示识别结果,包括学生行为统计图、异常行为预警等。

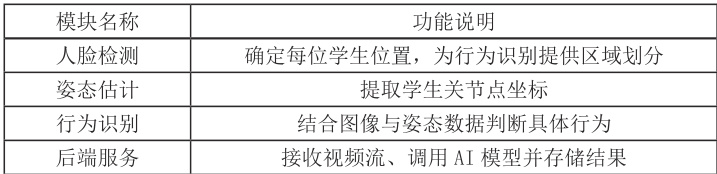

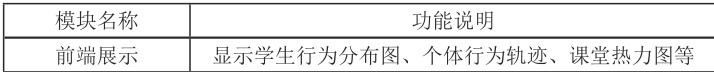

2. 核心模块设计

3. 硬件配置

GPU 服务器:RTX 3080 显卡,Intel i9 CPU,64G 内存;

摄像设备:4K 高清网络摄像头,支持自动变焦;

网络条件:校园内网接入,保障传输稳定性。

四、应用案例与实践结果

1. 应用案例:高校智慧教室试点

在某高校开展“智慧课堂”试点,选择计算机基础课 4 个班级(每班约40 人),安装3 台摄像头,部署完整识别系统进行测试。

2. 实验过程

实验周期:共持续4 周,每周采集4 节课;

数据量:采集视频时长超过100 小时,识别行为记录40,000 条以上;

标注行为类型:专注听讲、举手、低头(写字/ 玩手机)、趴睡、离座。

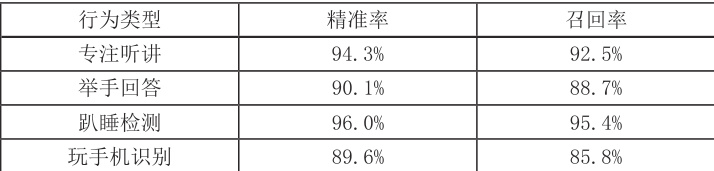

3. 实验效果评估

4. 教学辅助分析

通过系统统计功能,教师可以查看:全班专注度曲线随时间的波动;

举手积极率排名;

个别学生异常行为时长统计;

课堂热力图(行为密集区域)。

这为教师后续备课调整和学情分析提供了数据支持。

五、存在问题与改进方向

1. 多人遮挡问题

当前识别精度在学生重叠坐姿或摄像头视角偏斜时略有下降。计划采用多摄像融合技术提升整体准确率。

2. 行为歧义问题

例如写字与玩手机的动作相似,需引入辅助传感器或语义分割提升识别准确度。

3. 实时性能瓶颈

GPU 计算资源消耗大,计划引入模型轻量化方案(如 MobileNet、TensorRT 加速)以实现边缘部署。

六、技术推广与未来展望

1. 系统推广潜力

该系统适用于高校、大中小学课堂、在线教育等场景,亦可拓展至会议室、培训场所等。

未来还可拓展识别维度,如表情识别(疲劳、愤怒)、语音情绪分析、视线追踪等,构建更全面的智慧教学平台。

2. 与教学管理系统集成

识别数据可对接教务系统,用于学生平时行为评分、课堂参与度评估,甚至用于课堂纪律考核、过程性成绩量化。

七、结论

基于人工智能技术的课堂行为识别系统,打破了传统教学观察主观性强、数据缺失的瓶颈,实现了对学生学习状态的精细化管理。实验结果表明,该系统具备较高的识别准确率和可行性,有望在智慧教育场景中大规模推广。未来可进一步优化算法性能、拓展识别维度,实现更全面、更智能的教学支持工具。

参考文献:

[1]Cao Z, Hidalgo G, Simon T, Wei S, Sheikh Y. OpenPose: Realtime multi-person 2D pose estimation using part affinity fields. IEEE TPAMI, 2021.

[2]He K, Zhang X, Ren S, Sun J. Deep residual learning for image recognition. CVPR, 2016.

[3]Goodfellow I, Bengio Y, Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2016.

[4] 李强,王晓辉 . 面向智慧课堂的学生行为识别系统研究 . 电化教育研究 , 2023.

[5] 孙丽 . 人工智能赋能高校教学管理的路径研究 . 现代教育技术 ,2022.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)