教学评一体化视角下高中化学实验教学实践研究

许权缤

广东省罗定市罗定中学 527200

引言

《普通高中化学课程标准(2017 年版 2020 年修订)》明确提出,化学教学应“以发展学生化学学科核心素养为主旨”,强调通过实验教学培养学生的“科学探究与创新意识”“证据推理与模型认知”等关键能力 [1]。然而,当前高中化学实验教学实践中,仍存在“重结果轻过程”“评价滞后于教学”等现象:教师多关注学生能否按步骤完成实验、最终溶液浓度是否准确,而对学生实验过程中的思维方式、操作规范性及误差分析能力的评价不足,导致教学目标与评价脱节,难以有效落实核心素养培养要求。

一、教学评一体化的实施

基于教学评一体化“目标 - 活动 - 评价”一致性原则,本研究将“配制一定物质的量浓度的溶液”实验课设计为“目标导向—情境驱动—多元互动”三个环节,每个环节均融入评价任务,形成“教中有评、评促教学”的闭环。整个教学过程以核心素养目标为引领,通过真实情境激发探究动机,借助多元评价促进目标达成 [4],具体实施路径如下。

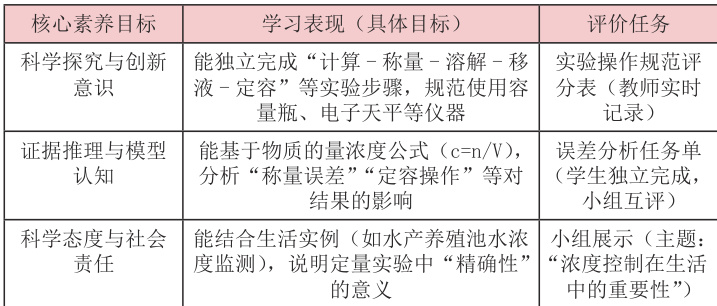

目标导向是教学评一体化的起点,需基于核心素养分解具体学习表现,并匹配评价任务。根据新课标要求,结合实验内容,将本节课的核心素养目标分解为可观测的“学习表现”,并明确对应的评价任务(见表1)。例如,针对“证据推理与模型认知”目标,不仅要求学生判断“定容时俯视刻度线会导致浓度偏高还是偏低”,还需写出推理过程(“俯视时,液面实际低于刻度线,溶液体积V 偏小,根据 c=n/V ,c 偏高”)。这种“结论 + 推理”的评价方式,能更全面地反映学生对原理的理解深度,避免死记硬背[3]。

情境导入阶段聚焦“从问题到需求”的转化。教师播放云浮某石材厂酸性废液处理视频(视频时长 2 分钟,内容为工人因中和剂浓度计算错误导致处理后废水 pH 超标),提出问题:“若需将 100mL 废液中的硫酸浓度从 2.0mol/L 中和至 0.1mol/L ,需加入多少氢氧化钠固体?”学生通过讨论发现,要解决该问题需先明确“如何准确配制一定浓度的氢氧化钠溶液”,自然引出本节课主题。此环节通过“情境提问”评价学生对“物质的量浓度”概念的应用能力——若学生能联想到“n=cV”,则表明已具备初步的定量思维。课堂观察显示,约 60% 的学生能快速调用“  ”公式,但有 30% 的学生混淆了“物质的量”与“质量”的关系,教师随即通过追问“n 与质量的换算需要什么物理量?”(摩尔质量)进行即时指导。

”公式,但有 30% 的学生混淆了“物质的量”与“质量”的关系,教师随即通过追问“n 与质量的换算需要什么物理量?”(摩尔质量)进行即时指导。

反思拓展阶段实现“从误差到应用”的迁移。实验结束后,进入误差分析环节。教师呈现学生实验中的典型操作(如“定容后摇匀液面下降再加水”“砝码生锈”“移液时未洗涤烧杯”),要求小组讨论并在任务单上分析对浓度的影响。在此过程中,出现了一段精彩的课堂对话:学生A 认为“砝码生锈会使称量的 NaCl 质量偏大,浓度偏高”,学生B 提出质疑:“生锈的砝码质量变大,若称量时‘左码右物’(使用游码),结果会怎样?”引发全班讨论。教师抓住这一生成性资源,引导学生推导“左码右物”时的质量计算公式(实际质量 Σ=Σ 砝码质量 - 游码读数),使误差分析从“记忆结论”升华为“逻辑推理”。随后的小组展示环节,学生结合教案中“水产养殖池水监测”案例,提出“若氨氮浓度测定时未洗涤移液管,会导致测量值偏低,可能延误水质调节”,体现了对“精确性”意义的深度理解。评价结果显示, 85% 的小组能结合公式推导误差原因, 70% 的小组能联系生活实例说明实验意义,表明学生已初步形成“定量思维”与“社会责任意识”[1]。

三、教学评一体化实验教学的实践成效

实践成效主要体现在两个维度。实验操作规范性显著提升,后测(实验操作考核)显示,实验班学生“容量瓶检漏操作规范率”从课前的 42% 提升至 88% ,“洗涤烧杯与玻璃棒次数达标率”从 30% 提升至 92% ,“定容操作一次性成功率”从 55% 提升至 85% ,均显著高于对照班(分别为65% 、 58% 、 60% )。

科学态度与社会责任意识初步形成,小组展示中, 80% 的实验班学生能联系生活实例说明浓度控制的意义,如结合教案中“云浮硫铁矿酸性废水处理”案例,提出“中和反应中反应物浓度计算不准确,可能导致处理成本增加(如 ΔNaOH 过量)或污染残留(如 ΔNaOH 不足)”;结合“家庭消毒酒精配制”案例,指出“ 75% 酒精消毒效果最佳,浓度过高或过低都会影响杀菌能力,这就是定量实验在生活中的应用”。本研究以“配制一定物质的量浓度的溶液”实验课为例,探索了教学评一体化在高中化学实验教学中的实践路径。结果表明,通过“目标-活动-评价”的一致性设计,能有效解决实验教学中“教评脱节”问题,促进学生从“被动操作”走向“主动探究”,从“知识掌握”走向“素养提升”。研究构建的“情境导入-探究实践- 反思评价”模式[5],为高中化学实验教学提供了可操作的框架,其核心在于“以评促教、以评促学”——评价不仅是检测工具,更是教学的“导航系统”,引导教学目标、活动与素养培养的深度融合。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部 . 普通高中化学课程标准(2017 年版 2020年修订)[S]. 北京 : 人民教育出版社 ,2020.

[2] 崔允漷 . 学科教学知识:理论框架与研究趋势 [J]. 全球教育展望 ,2019,48(09):53-61.

[3] 王磊 , 黄燕宁 . 高中化学核心素养的内涵及教学实现 [J]. 化学教育( 中英文 ),2018,39(05):4-9.

[4] 余文森 . 论教学评一体化的理论基础与实践策略 [J]. 教育研究 ,2019,40(12):113-121.

[5] 郑长龙, 李艳梅. 化学实验教学论[M]. 北京: 高等教育出版社,2019.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)