体验科学常识的诗意表达

刘雪仪 丁玲 杨洁

北京市海淀区红英小学

《义务教育课程方案(2022 年版)》明确指出:“各门课程原则上用不少于 10% 的课时设计跨学科主题学习。”《义务教育语文课程标准(2022 年版)》专门设置了语文跨学科学习任务群,旨在引导学生在语文实践活动中,打破课堂内外、学校内外的界限,在综合运用多学科知识发现问题、分析问题、解决问题的过程中,提升语言文字运用能力。

一、立足材料特点,把握科普类文本教学价值

《植物妈妈有办法》以诗歌这一独特的文学形式,生动地介绍了植物种子的传播方式。其语言优美,富有节奏和韵律,宛如一首自然的赞歌,契合低年级学生的阅读习惯和认知水平。诗歌中所蕴含的科学知识,巧妙地融入充满诗意的描述中,与学生生活经验紧密相连,极易激发学生好奇心与探索欲望。《植物妈妈有办法》的教学价值,尤其体现在诗意表达层面。

1. 语言表达能力的提升

通过朗读和品味诗歌,学生学习到如何运用生动、形象的语言来表达事物。诗歌中的比喻、拟人等修辞手法,为学生提供了丰富的语言范例,有助于他们提高语言运用能力,使表达更加准确、生动且富有感染力。

2. 审美情趣的培养

诗歌独特的韵律和节奏,以及充满想象力的诗意表达,能够引导学生感受文学之美,培养审美情趣。例如,“蒲公英妈妈准备了降落伞,把它送给自己的娃娃。只要有风轻轻吹过,孩子们就乘着风纷纷出发。”这类描述,不仅让学生了解蒲公英种子的传播方式,更让他们看到了一幅轻盈、灵动的画面,在心中种下美的种子。

3. 科学思维与诗意思维的融合

该文本将科学知识与诗意表达完美结合,引导学生在学习科学知识的同时培养诗意思维。这种融合打破学科界限,帮助学生从不同角度看待事物,提升综合素养。

二、结合学生特点,厘清科普类文本教学目标

二年级学生对日常生活中的科普知识已有一定感知,但对于知识背后的深层文化内涵,尤其是诗意表达所蕴含的情感与意境,理解尚浅。对于生活经验相对匮乏的城市学生而言,理解课文中的植物和科学知识也存在一定难度。他们会提出诸如“蒲公英的种子是什么样的?”“什么是苍耳?”等问题。在关注植物传播种子方式的差异时,也会好奇“为什么植物妈妈传播种子的方式不一样?”“为什么在鸟肚子里睡上一觉就能落户安家?”等。此学段学生的思维以直观形象为主,教师在《植物妈妈有办法》教学中,需借助多样化的教学策略,引导学生深入学习。比如,播放视频和展示图片,让学生在直观的画面中感受课文所描绘的科学世界;同时,引导学生关注诗歌中的诗意表达,如通过比较不同植物传播种子的描述方式,体会其中的韵律和情感。

基于以上问题,结合诗意表达的教学价值以及学生的学情,明确了本课的教学目标:

1. 能够正确、流利、有感情地朗读,并背诵课文,在朗读中感受诗歌的韵律美和节奏美,体会诗意表达。

2. 结合科学资料,深入理解课文内容,了解植物传播种子的多种方法,感受植物妈妈的智慧,同时品味诗歌中对这些科学知识的诗意诠释,并尝试用自己的语言进行诗意讲述。

3. 对比科学知识的常规表述与诗歌中的诗意表达,深入体会诗歌语言的独特魅力,初步掌握运用诗意语言表达科学知识的方法。

4. 借助绘本学习,拓展对植物传播种子方式的了解,并用诗意表达的方式创作植物之歌,将所学的科学知识与诗意表达技巧运用到实践中。

此教学目标旨在既关注学生的语言学习,又着重引导他们深入理解科普知识背后的诗意文化内涵,致力于培养学生的科学素养与人文素养,让学生在科学与文学的交融中,获得全面发展。

三、根据课文内容,开展探究实践

(一)情境延展,沉浸体验植物传

1. 借助视频,沉浸自然情境

通过《植物私生活》《种子的旅行》等纪录片片段,构建蒲公英冠毛空气动力学现象、苍耳钩状表皮结构、石榴种子消化道传播等微观动态的可视化呈现。依据具身认知理论,通过沉浸式视听环境刺激,使学习者在虚拟生态场景中获得具身化体验,实现从抽象概念到具身认知的转化。

2. 诗意延展,拓宽想象天地

运用拟人化叙事策略,将植物传播机制转化为文学意象。如将蒲公英冠毛系统喻为“白色降落伞”,苍耳钩刺结构描述为“带刺铠甲”,豌豆弹射机制拟作“绿色鞭炮”。设计“种子传播叙事创作”活动,学生采用第一人称视角进行科学文学创作,在保持生物学准确性的前提下,实现科学概念的文学转化,促进跨学科思维发展。

(二)品读课文,探索植物传播诗意表达

1. 初读启思,品味诗歌意趣

以“争做种子研究科学家”为任务驱动,初读课文,学生标注课文中的科学意象与修辞密码。构建“科学描述- 文学表达”对比矩阵,解析课文《植物妈妈有办法》中的隐喻机制。如将“种皮具钩状突起”(科学表述)与“穿上带刺的铠甲”(文学修辞)进行对比分析,揭示语言隐喻在科学概念具象化中的认知功能。开展“科学诗歌补白”活动,在保持科学准确性的前提下,进行文学化表达创作,实现学生认知迁移。

2. 科学剖析,洞察传播奇招(1)用生活实验学科学

开展具身化实验:设计“种子传播机制模拟”教学活动,学生通过身体动作模拟不同传播方式。引导学生建立 " 结构 - 功能 " 的认知关联。

蒲公英组:手持轻质材料模拟冠毛飞行轨迹苍耳组:使用魔术贴装置演示粘附传播豌豆组:通过肢体动作模拟弹射过程(2)分类认知系统构建

设计“种子传播策略分类”活动,建立四维度分类框架:

风力传播:轻质种子(蒲公英、柳絮动物传播:钩刺结构 / 营养吸引(苍耳、石水力传播:防水结构(椰子、莲蓬)

机械传播:弹力结构(凤仙花、豌豆)

(三)关联思考,用科学眼光打开诗意表达

1. 结合课前调查,感受诗意表达的科学性

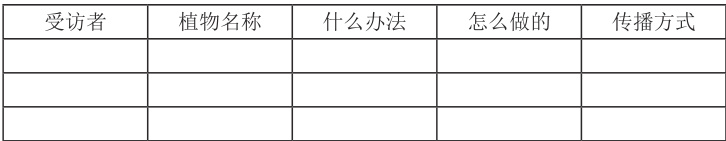

课前设计《植物传播调查表》,通过采访调研和课堂汇报的方式,启发学生探索科学的思维和搜集信息的手段。为了符合二年级学情,学生可在家长的帮助下,利用 AI 技术收集各种植物传播方式的例子。此环节调动了学生的前期知识储备,培养了信息收集能力。

表一:植物传播调查表

在课堂汇报环节,教师引导学生从植物名称、传播方法、具体过程和传播方式四个方面进行个人汇报阐述。这种结构化的汇报方式帮助学生建立系统认知框架。在课堂上,学生们热情地分享自己的调查结果,从蒲公英的“小伞兵”到苍耳的“小刺猬”,学生用充满童趣的语言描述着植物传播的方式。这个环节主要目的是帮助学生归类习得植物传播的不同方式,为后续科学解读和诗意表达奠定基础。

2. 联系科普资料,探索诗意表达的科学原理

学生对诗意的植物传播有了初步认识后,教师通过图文并茂的科普文章和生动的视频资料,带领学生深入探索植物传播的科学原理。学生归类了解风力传播、动物传播、水力传播和自力传播等不同方式的科学机制,教师利用科普资料加深学生对于科学原理背后的理解。例如,通过模拟实验展示蒲公英种子的飞行轨迹,或者用显微镜观察苍耳钩刺的结构。在解读科普资料的过程中,教师鼓励学生提出问题并尝试解答。通过这个环节,学生们认识到原来那些看似神奇的植物传播方式背后,蕴含着严谨的科学规律。

3. 关联阅读绘本,体会诗意表达中科学与文学融合

学生对植物传播有了科学认知后,教师引入了相关绘本,从文学角度重新审视主题。通过阅读《种子去哪里》、《一粒种子的旅行》等绘本,学生们发现,原来科学知识也可以用如此优美、富有想象力的语言来表达。教师组织学生讨论绘本中的诗意表达,例如将蒲公英种子比作“小伞兵”,将苍耳比作“小刺猬”等表达方式。

在理解诗意表达的基础上,教师鼓励学生尝试创作自己的植物传播小诗或故事,激发学生的想象力和创造力,用童真的语言描绘出一个个充满诗意的植物传播场景。关联绘本阅读,帮助学生体会到科学与文学融合的魅力。

(四)参与科学实践,探索植物传播诗意表达

1. 品味诗意表达:自主实践文学语言和科学语言

教师可通过设计自主写画等活动,引导学生自由选择输出自己的植物传播作品,从而加深对于科学作品的诗意理解,体会文学语言和科学语言的不同魅力。教师不限制学生,学生可通过诗文的方式将植物传播的过程描绘得生动形象;也可以用严谨的科学语言描述,解释一种植物传播的原理和机制;或者通过图画描绘植物传播的精彩瞬间。过程中,学生深刻体会到文学语言的形象生动和科学语言的严谨准确,并尝试将两者融合,创造出属于自己的独特表达。

以下为活动任务要求:

(1)发布任务

请你作为科学家,选择一种你印象最深的植物,写一写,画一画。揭秘植物妈妈的好办法。

(2)提出要求

1)你可以仿照课文写一段话,使用诗意语言模仿课文。

2)你可以用科学知识去解释,使用科普语言进行科学揭秘

3)你可以选择你喜欢的传播方式和印象最深的植物,绘制你的植物传播手绘画。

2. 识得科学作品中的诗意表达

植物传播是一个充满智慧与美感的自然现象,它既蕴含着严谨的科学原理,又饱含着诗意的想象空间。在学生完成自主写画活动后,我们组织了一次基于传播方式的布展。学生可依据植物的生长环境、传播方式、生态圈等方式进行自由分组布展,学生互相欣赏作品,交流创作思路。

通过欣赏和交流,学生们认识到,科学和文学不是截然对立的,而是可以相互融合、相得益彰的。科学作品中也可以蕴含丰富的诗意表达。

3、领悟诗意表达背后的科学性

在学生们对植物传播的诗意表达有了初步认识后,教师引导学生进一步思考诗意表达背后的科学性。例如:

为什么蒲公英的种子像“小伞兵”?这与种子的结构有什么关系?

为什么苍耳的果实像“小刺猬”?这与果实的传播方式有什么关系?

为什么椰子的果实能够一直漂在水上?这与果实的环境适应性有什么关系

我们结合学生的探索成果,组织了一次分享活动。学生们可以用科学语言和文学语言向家人或同学讲一讲自己研究的某一种植物种子传播的秘密。在分享过程中,学生们需要将科学知识与诗意表达有机结合,用通俗易懂的语言解释科学原理,并用生动形象的语言描述植物传播的过程。这个过程不仅加深学生对植物传播的理解,还能锻炼他们的语言表达能力和逻辑思维能力。

四、结语

《植物妈妈有办法》是一篇充满诗意的科普文,用生动的语言向学生展示了植物传播种子的奇妙方式。在此类科普文学作品教学中,教师可关注以下几方面,

1. 抓关键词探究,激发学生阅读能力

科普类课文是理与趣的结合,教师通过关键词抓取,聚焦关注文本中细节描述,帮助学生理解关键词背后的科学知识。例如,在讲解蒲公英传播种子时,引导学生抓住“降落伞”这个关键词,并提问:“为什么作者把蒲公英的种子比作降落伞?”,学生通过观察发现蒲公英种子的绒毛确实像降落伞一样,可以帮助种子随风飘散,从而理解“降落伞”背后的科学性。

2. 结构化设计框架,培养学生创编思维

通过结构化采访问卷、分类展览和按类型创编故事,帮助学生在诗意表达的文字中更清晰的找寻科学答案,提升学生分类学习能力和创编思维。学生能够直观地看到不同植物传播方式的差异,并进一步巩固其对于科学事实的理解,清晰地表达自己想要展示的科学事物。学生在创编的过程中,能抓住重点内容进行提炼概括,对课文内容进行二次构思。

3. 多渠道科学知识拓展,通过实践探索关联理解

通过科学知识的拓展和实践活动,学生能够更精准科学地理解诗意表达背后的意义,也进一步激发学生的探究科学知识欲望。如在科学实验、模拟实验、科学调查过程过,学生能够体验科学的准确意义,再关联到对应到文学语言中,感知文学语言中的精妙之处。

《植物妈妈有办法》这篇科普诗歌读起来富有节奏,语言生动形象,想象丰富有趣,同样是介绍植物种子的传播方式,学生学习起来远比冷冰冰的资料有趣得多。二年级学生愿意发现和探知生活中的科学现象,并能简单记录自己的科学认知,尝试对自己了解的科学现象进行分类,这也为我们语文教学中的科学类文章教学提供了更多方向。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)