汉字注音“腾格里”及其背后的北方民族文化内涵

香莲

呼和浩特民族学院马克思主义学院 内蒙古呼和浩特市 010051

“腾格里”它远非一个简单的自然崇拜对象,而是北方民族萨满信仰体系中至高无上的天神,是宇宙的主宰、王权的赐予者与命运的裁定者。通过对比蒙古文中“腾格里”的政治与宗教功能,本文进一步论证了其从宗教神权向“天赋君权”政治哲学概念演变的过程,成为维系部落凝聚力与合法性权威的核心意识形态。本文着重探索《蒙古秘史》汉字注音的“腾格里”一词的同时,结合突厥碑铭记载的“腾格里”。

《蒙古秘史》首句:“成吉思合汗 訥 忽札兀児 迭额列 騰格理 額扯 扎牙阿禿 脫列克先 孛兒帖 赤那 阿主兀”意思是“成吉思可汗的祖先,是从上天降生的孛儿帖赤那。”这里出现的“腾格里”是包括蒙古人在内的中国北方民族历史的重要名词。下面对这个“腾格里”进行探讨。

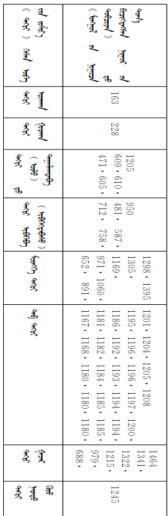

“腾格里”的根词是“腾格”。在《蒙古秘史》出现一共 66 次。在此排列的目的就是想探讨此词在古代蒙古语中的支义。也就是对“腾格理(理带舌)”、“腾格里(里带舌)”、“腾格里”的区别。出于研究需要,排列根词“腾格”的词如下:下列表格内数字是巴雅尔标音《蒙古秘史》

《蒙古秘史》出现的 66 个“腾格”起头的汉字中“腾格理(理带舌字)”,表示天地之意。“腾格里”为车轴之意。“腾格里 忽忽思 斡惕罢”意思是“车轴断折了”[1]。

其他两种汉字注音“腾格里(里带舌字)”,需要进一步考察。一样的上天之意“腾格里”,汉字注音却不一样。471 页:“騰格里(里带舌字) 迭額薛塔阿剌里答罷”意思是“上天不佑护我们。”(471——472) 与“騰格里(里带舌字) 合札喇 察 札牙阿禿 脫劣克先 戈劣額速泥”的这两个“騰格里(里带舌字)8”值得进行分析。其一、注音的错误。因为那时候的手抄本难免出错。其二、采用奇异字样,可能是因为这两处的“腾格里”属于凶恶类天而非慈悲天神。以上两个判断都有可能存在。其中“长生天”8 次,“天地”6 次,“帖卜腾格里”24次。相对条件下,“帖卜腾格里”占主要地位,但不能因为次数的多而给予“最高”的评价。

其次,从《突厥史》考察《暾 yugu 碑》、《阙特勤碑》、《毗伽可汗碑》、《慕容垂碑铭》等碑文记载的“腾格里”。

62 行《暾 yugu 碑》有 4 次出现“腾格里”。即“上天曰:我给你们派去可汗”[2]。“上天的……惩罚”[3]。“上天赐予了我智慧”[4],“上天的恩赐”[5]。

《阙特勤碑》有“我像上天,上天降生的毗伽可汗”[6],“上有覆盖的青天,下有承接的大地”[7]。“突厥头顶的上天,突厥神圣的大地”[8]。“上天添气力,我的军马似恶狼”[9]。“上边的天父不会倾,下边大地不会裂缝的话,突厥百姓谁人岑灭法规?”[10]“使我父亲为可汗,母亲为哈屯的上天,赐予国家的上天……那个上天教我”[11]。“感谢上天”,[12]“因天地混乱”[13],“上天赐予了寿命”[14],“您上天”,[15]“对我的主子天神”[16]。《毗伽可汗碑》、《慕容垂碑铭》都有上述特点。概括《蒙古秘史》与突厥碑铭的“腾格里”,有以下几个特点。

汗权天授:称汗活动的天命观与神圣合法性建构

《阙特勤碑》称:“我像上天,上天降生的毗伽可汗。”[17] 而《蒙古秘史》扎木和称:“我被承天命的安答(成吉思可汗)打败了”[18]。把成吉思可汗称“承天命的可汗”。包括突厥与蒙古在内的中国北方民族与世界大多数民族都称自己最高权贵为“承天命”。这种权贵与普通百姓一致的认知,对统一群体的凝聚力产生巨大的促进作用。从突厥和蒙古人用文字记载的史迹,可以了解到他们把自己的可汗和人民看成是上天的佳作。

敬天法地:北方游牧民族的二元宇宙观及其自然崇拜

《蒙古秘史》出现的“天地”一共有 6 次。《阙特勤碑》有 11 次。这就把天和地连接在一起了。对单独“腾格里崇拜”添加“大地崇拜”,给可以眼见而摸不着的“上天崇拜”增加了看得见摸得着的唯物内涵。中国北方民族自然崇拜包括“上天”、“高山”、“独树”、“大地”、“河水”和“泉眼”等很多。从上天降低到蓬松树(独树)是他们游牧生活与自然环境有机结合的宗教意识。蒙古人对自然的闪电雷鸣、倾盆大雨等激烈变化有着深刻的认识。自从“腾格里崇拜”形成以来,他们的思想意识越发灵敏。于是产生了对接近上天的高山与大树崇拜。接着将天地连接在一起进行崇拜。

三、“天命支配:腾格里信仰中的佑护、赐福与惩罚观”

人们有机地尊崇“腾格里”意志的过程中,将其完全隔绝于大自然的联系来代替权贵们的希企。这是权贵们将“腾格里”利用到自己的社会活动中,在意识形态领域里进行驾驭的表现。

《蒙古秘史》与突厥碑铭“腾格里”的不同之处:

突厥碑铭的“腾格里”到《蒙古秘史》的过程中,具有发展成地名、人名的情况。这是“腾格里”从纯自然崇拜转化为人为崇拜的过程。“上天在人们当中变成了实体,与大地接近,走近人群之中”的从虚幻变成真实的飞跃。

《蒙古秘史》没有称“死”的尊称为“上腾格里”、“成了腾格里”。可是萨囊彻辰在《蒙古源流》称“当时也速该把阿秃儿成了腾格里”,“于是大噶细哈屯也没了后,诃额伦母亲一个人抚育六个孩子长大”[19]。这是佛教传入蒙古地区后,蒙古人的“腾格里崇拜”得到了扩充的表现。

“腾格里——在维吾尔族亦称‘腾格里’(《突厥故乡》卷3 第1047 页)。蒙古族崇拜的迷信与亚细亚北部其他游牧民族或野蛮民族相似,将宇宙间所有情景全部归功于一个‘神祇’的驾驭。这个神祇叫做腾格里。因此,他们还崇拜日、月、山、河。”[20] 包括蒙古族之内的中国北方民族的“腾格里崇拜”,结合他们的文化生活,随着时代的变迁,其内涵也不断地丰富,从恐惧到崇拜,再将天地融化到自己的文化之中。

项目基金:1、“一带一路”视域下呼和浩特民族学院中蒙文化交流实践路径项目(立项编号ZLJD2505)

2、“一带一路”沿线北疆汉音词汇与中蒙文化交流实践路径研究(立项编号 ZLJD250503)

作者简介:香莲,女,内蒙古兴安盟人,博士,教授,研究方向:历史、语言。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)