灵动琴声中的美育新范式

崔宇

深圳市行知职业技术学校,广东 深圳 518001

一、引言

钢琴即兴伴奏作为一种融合和声编配、节奏设计与即兴创作能力的综合艺术形式,逐渐在基础教育中得到重视。尤其在《义务教育艺术课程标准(2022 年版)》提出“审美感知与艺术表现协同发展”的新要求下,即兴伴奏的灵活性与创造性成为深化音乐课堂改革的重要突破口[1]。作为教育创新的前沿城市,近年来积极探索钢琴即兴伴奏在中小学课堂中的实践路径,推动其由技能训练向课堂教学应用转型。

二、地区钢琴即兴伴奏的实施背景

(一)政策推动与教研支持的双重驱动

自 2013 年起,省、市级音乐教师基本功大赛陆续将钢琴即兴伴奏纳入评比环节。市教育局在《市中小学音乐教师专业能力提升方案》中将“钢琴即兴弹唱能力”列入音乐教师基本功考核指标,形成“评价—培训—再评价”的闭环机制。并通过分层次、系统化的教师研修活动,持续推进教师专业能力发展。南山区教育局与教科院于 2023年开设“钢琴即兴伴奏与弹唱”分层研修班,课程设置了初级与高级两个层次,采取“理论—示范—同伴互助—跟岗回访”四段式培训流程。该培训活动已覆盖南山区百余名一线教师,初步形成“以训促教、以练促用”的良性教研循环。

此外,自 2020 年起,笔者研发并主讲的市教师继续教育课程《中小学音乐课堂钢琴即兴伴奏基本原理与应用》,通过线上录播与线下实操相结合的授课模式,已培训全市超 500 名教师。线上课程通过系统课件讲解理论知识,线下培训则着重实际操作与技法训练,切实提升了教师实际伴奏设计与应用能力。

(二)课堂教学改革的现实需求

在传统音乐课堂中,学生普遍存在音准偏差、节奏不稳、情感表达单一以及学习兴趣不足等问题。钢琴即兴伴奏通过其即时生成与灵活适配的特性,有效缓解了上述教学困境。例如,采用强节奏感的伴奏织体(如进行曲式八度低音)可稳定学生节奏感知;运用色彩丰富的和弦编配(如属七和弦的应用)可增强学生情感表达的感染力,实现“以伴促学”的良好效果。

三、钢琴即兴伴奏的有效应用策略

(一)情景化教学模式的构建

基于奥尔夫教学法“体验—模仿—创造”的路径[2],教师在导学环节运用琶音织体和声像化配器营造意境。例如《大海啊故乡》采用“风平浪静—巨浪拍岸—归航”三段式琶音,引导学生通过肢体律动与属七和弦的变化,体验思乡情绪。

跨学科融合方面,教师为《春晓》设计 Swing 节奏伴奏,并留出布鲁斯音阶空白,让学生尝试“填词—填音—说唱”三种方式完成即兴创编,实现诗歌与现代律动的创造性对话。激发学生对古典文学与现代音乐融合的兴趣与创新意识。

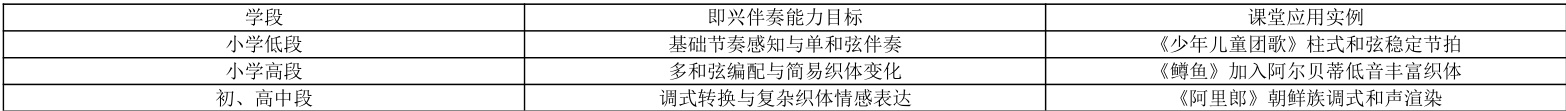

(二)教师伴奏设计能力的分层培养

依托分层研修模型,将能力目标划分为“基础织体—和声拓展—调式转换”三级,每级配套微课、同伴观摩与线上打卡,构建“示范—实践—反思”闭环。

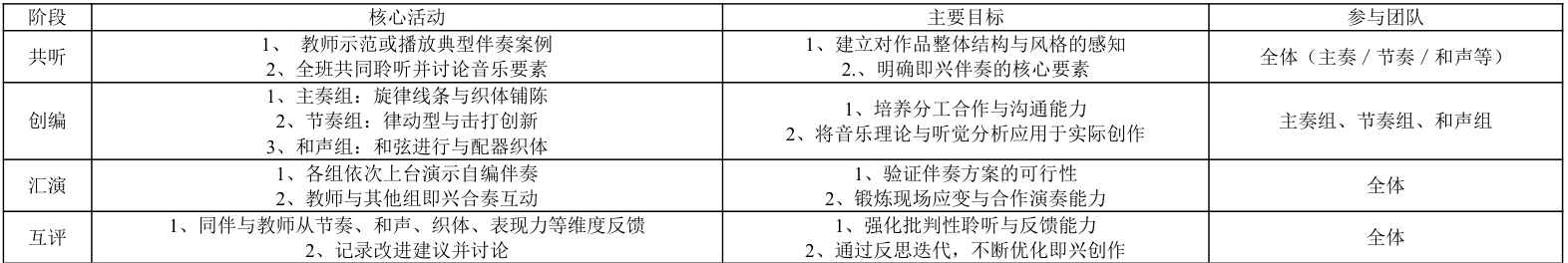

(三)“即兴协作式”课堂实践模式的构建

在问题导向学习(PBL, Problem-Based Learning)框架下,即“以问题为中心、学生为主体、教师为引导”的教学模式[3]。教师以真实的音乐创编任务为“问题”,引导学生自主分组、协作探究,通过“共听—创编—汇演—互评”四阶段循环,不断深化技能与思维。

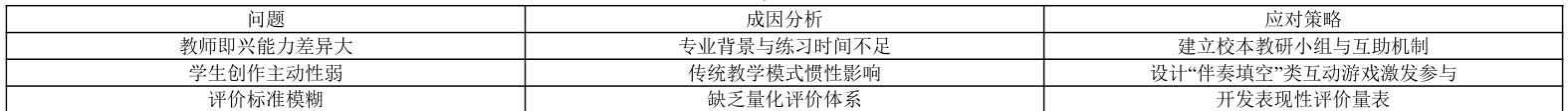

四、应用实践中的问题与对策

通过教师自我提升与校本研究、趣味化的课堂设计以及科学量化的评价,能够有效缓解当前实践中的痛点,并为“共听—创编—汇演—互评”循环奠定坚实基础。

表3:

五、结语与建议

即兴非“随意”,而是理论内化后的创造性外显。目前,广大中小学音乐教师在钢琴即兴伴奏的教研、培训、竞赛、实践中逐渐积累了丰富经验。钢琴即兴伴奏不仅是音乐课堂中的技术训练手段,也是能够激活学生音乐创造力、提升美育水平的重要途径。未来的实践与推广还需重点关注以下三个方向:

1、 开发本土化课程资源:探索岭南音乐元素在钢琴即兴伴奏编配中的融合路径

2、构建区域性教师成长联盟:完善“教研—培训—竞赛—实践”一体化教师培养机制。

3、探索 AI 辅助评价工具:实现即兴创作过程中的动态性、多元化教学反馈。唯有持续优化实践机制与资源整合,方能在钢琴即兴伴奏教学应用中真正实现“以美育人”的教育目标。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 义务教育艺术课程标准(2022 年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2022.

[2] 陈兆凌. 奥尔夫教学法在音乐节奏训练中的应用研究[J]. 北方音乐, 2024(6):114-116.

[3] Barrows, H. S. (1996). Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview. New Directions for Teaching and Learning, 1996(68), 3–12.

作者简介:季鑫悦,女,青岛科技大学环境与安全工程学院 22 级本科生

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)