电力工程输配电中变电站智能化监测与管理的应用研究

肖本强

云南安倍信电力工程技术有限公司

1 变电站智能化监测总体设计

硬件设备体系构建方面,系统采用具备物联网通信功能的线路故障指示器,该装置可实时捕获线路短路、接地等故障特征信号并通过无线通信网络实时上传;温度采集装置采用分布式光纤测温技术,实现对电缆接头、变压器套管等关键节点的温度场动态监测。

基础数据整合层面,系统通过数据总线技术实现电网调度自动化系统(SCADA)、用电信息采集系统(AMI)、变电站关口计量系统(TMR)及生产管理系统(PMS)的深度集成。其中,SCADA 系统提供输配电线路实时潮流数据,AMI 系统采集低压用户的分钟级用电负荷曲线,TMR 系统提供关口电能计量数据,PMS 系统则包含设备台账、检修记录等静态数据。

在功能应用设计上,系统聚焦设备状态监测与运行优化需求,构建多维度智能分析模块。设备预警分类模块基于机器学习算法,对温度异常、负荷过载、绝缘下降等故障特征进行模式识别,建立三级预警机制(预警、告警、跳闸)[3]。

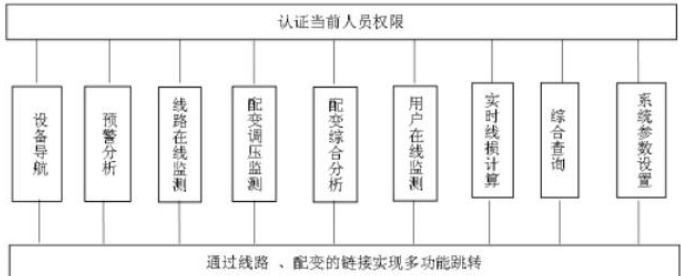

软件平台维度,模块化设计如图1 所示。采用标准化流程化技术、SVG 信息技术、ex&RIA 客户体验优化技术,构建 B/S 模式多层系统架构,依托 Visual Studio.NET 2008研发框架及开发工具,集成 Web 图形展示技术,搭建统一权限管理、工作流管理及信息平台。

2 智能化监测功能分析

2.1 预警功能设计

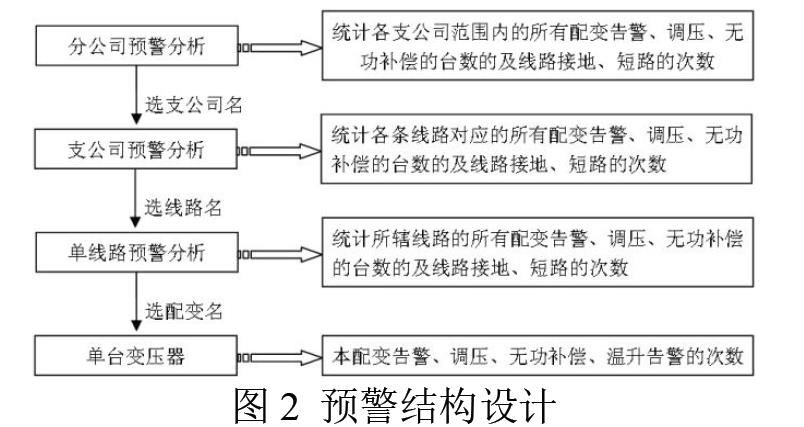

预警信息涵盖基于物联网通信协议实时传输的线路故障指示器动作信号、配变绕组温度传感器的温升阈值越限数据、基于S变换的配变运行指标动态越限告警,以及融合有载调压开关行程时间曲线与无功补偿装置动作时序的状态变位信息,同时包含在线监测装置的自检故障码。

在预警信息分类技术层面,实时类预警通过建立设备运行参数的动态阈值模型(基于历史数据的3σ法则与模糊神经网络自适应修正),对配电变压器的电压偏差、电流过载倍数、温升速率等实时量进行越限判别;动作类预警基于数字信号处理技术解析开关设备的分合闸线圈电流波形,结合振动传感器的时频域特征分析,精准识别短路故障电流引起的保护动作与正常负荷切换的变位事件;工况类预警通过建立监测装置的健康状态指数(HSI)模型,综合评估通信链路的丢包率、误码率、数据采集周期偏差等运行参数,实现对硬件设备与软件系统异常的早期预判。

系统默认采用滑动窗口技术统计前 24 小时的告警数据,支持自定义时间窗口(15分钟至 365 天)的灵活配置,统计结果可通过RESTful API接口导出为CSV/Excel格式,或通过HTML5 报表引擎生成带电子签章的PDF文档。

2.2 线路监测功能设计

线路在线监测聚焦于单条线路运行工况,借助线路故障指示器的运行及动作情况,能够智能分析故障区域,同时记录报警信息、发送语音、推送图形并向线路人员发送短信,以此快速定位故障区域及判断故障性质。在单条线路分析中,系统提供与本线路相关的告警统计表、线路PMIS信息以及线路对应的配变负载率等配变指标对比分析表。

对于电网中负荷波动大的配变,安装配变无弧有载调压设备;对于无功少的配变,安装自动无功设备。这两类设备采用可控硅与保持继电器组合方式,无过渡电阻,能在电流过零时无弧改变分接头位置,可自动调节电压且无动作次数限制。设备动作后通过GPRS通信将动作信息传回监控主站,支持自动、手动调压两种工作模式,电容器投退、有载调压会自动生成动作记录并汇总成报表。

3 监测管理应用分析

在设备管理与控制方面,智能化监测管理系统应实现设备全生命周期管理。从设备的选型、安装、运行、维护到退役,全过程记录设备的基本信息、运行数据、检修历史等,建立设备数字档案。根据设备状态评估结果,自动生成个性化的运维计划,如定期巡检、状态检修、部件更换等,并通过系统下发至运维人员的移动终端,实现运维任务的智能化调度和闭环管理。同时,系统可与变电站的自动化控制设备(如继电保护装置、无功补偿装置、变压器有载调压开关等)进行实时通信,根据电网运行需求和设备状态,自动调整设备的运行参数和控制策略,实现变电站的经济运行和优化控制。

结论:

本研究围绕电力工程输配电中变电站智能化监测与管理展开系统性研究,硬件层面采用具备无线通信功能的线路故障指示器与分布式光纤测温装置,实现了线路故障特征实时捕获与关键节点温度场动态监测;数据层面通过数据总线技术集成 SCADA、AMI、TMR、PMS 等多系统数据,构建了包含实时潮流、负荷曲线、计量数据及设备台账的多维数据集;功能层面,基于机器学习算法开发多维度智能分析模块,建立温度异常、负荷过载等故障特征的三级预警机制,并通过B/S 架构软件平台实现“监测-分析-调控”闭环管理。系统经试运行验证,具备故障定位精准、线损计算实时、预警响应快速等特性,2023 年 3 月通过专家评审确认技术水平达国内领先。

参考文献:

[1]郭菲菲.输配电及其用电工程自动化运行分析[J].通讯世界,2024,31(04):73-75.

[2]马元青.变电站继电保护智能监测系统的研究[J].自动化应用,2023,64(14):54-56.

[3]董磊.高压电缆局部放电智能监测中枢系统设计与工程应用[D].华中科技大学,2022.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)