变电站隔离开关支架机构风灾易损性研究

任震泽

中海石油有限公司天津分公司矿区管理中心 300450

引言

随着国家“西电东送”、“北电南供”等电力发展战略的持续推进,大量变电站、换流站工程相继建立,以满足大规模跨区域的电力调配与输送需求。变电站作为电力系统的关键枢纽,负责变换电压等级、汇集和分配电能以及调整电力参数等工作,是保障电力稳定供应的核心环节[1, 2]。变电站隔离开关支架机构是集机械支撑、动力传递与电气绝缘于一体的核心设备,其主体结构包含隔离开关动 / 静触头、支撑绝缘子及传动机构等关键组件,通过电机驱动连杆 / 齿轮组等传动装置,精准控制顶部动触头与静触头之间的分合闸动作,从而实现电路通断与电流路径切换功能。该机构的动态稳定性是确保电气系统安全运行的基础。然而,隔离开关支架具有顶部质量大、整体柔性强等结构特点,属于典型的风敏感结构。近年来,变电站隔离开关支架机构在风荷载作用下的破坏事故屡见不鲜 [3-6],暴露了其较高的风灾易损性。因此,开展变电站隔离开关支架机构的风灾易损性研究具有重要意义。

现阶段关于变电站隔离开关支架机构的研究多集中于地震作用,国外多部规范对各项电气设备的抗震设计提出了相关规定。太平洋地震工程研究中心(PEER)作为加州大学伯克利分校的重要研究机构,在变电站设备的抗震性能研究方面取得重要进展,其成果被纳入 IEEE 693 标准(《变电站抗震设计推荐规程》)[7]。日本电气协会(JEAG)于 1980 年发布了《电气设备抗震设计指南》(JEAG5003),并在1998 年修订更新,该指南基于日本地震经验,详细规定了变电站选址、动力分析、设备抗震试验等内容。在欧洲土木工程领域,《Eurocode 8》[8] 是广泛采用的抗震设计标准,其中不仅包含建筑和桥梁等结构的抗震要求,同时也为电力设施的抗震设计提供了参考依据。各国规范共同推动了电力设施抗震技术的发展,提升了变电站隔离开关设施抵御地震灾害的能力。

目前关于变电站隔离开关支架结构的抗风研究相对较少,且主要采用静力分析方法。莫冰等 [9]基于等效静风荷载理论,研究了 800kV 交流隔离开关在合闸工况下动触头的偏移特性。刘学军等[10] 通过 FLUENT 软件模拟了不同风速下支柱绝缘子的风荷载分布规律,通过与经验公式对比提出了修正系数。袁攀科等 [11] 将理论计算和数值仿真相结合,分析了 ZGW6-408 型直流隔离开关动侧结构在风荷载作用下的变形特性。李付永等 [12] 针对 GW16 型隔离开关支柱绝缘子开展研究,通过理论计算与CFD 流场模拟相结合的方法,对比分析了单/ 双节绝缘子的风荷载特性。刘勇等学者 [13,14] 基于 CFD 数值模拟方法,通过风振响应时程分析,研究了支柱类开关结构的体型系数及其风振特性。相关成果为隔离开关的抗风研究奠定了理论依据,并提供了一定的技术支撑。

综合上述研究可以发现,变电站隔离开关支架机构作为电力系统的关键枢纽和风敏感结构,其抗风性能近年来得到了学者们的广泛关注。但目前针对隔离开关支架机构的风灾易损性研究十分有限。基于此,本文以某变电站 ZGW6 型隔离开关支架机构为分析对象,利用 ANSYS 软件建立了精细化有限元模型,考虑开闸和合闸两种工作状态,开展了支架结构在风荷载作用下的动力响应分析,并对隔离开关支架机构的风灾易损性进行了量化评估,以期为隔离开关支架结构的抗风优化设计提供参考。

1 有限元模型的建立

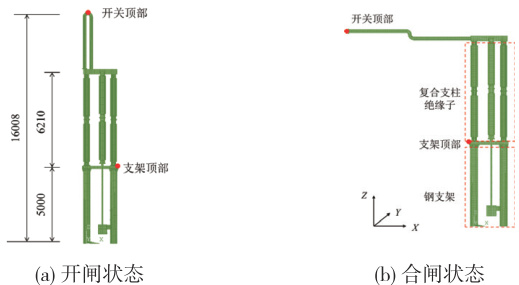

本文以某变电站 ZGW6 型隔离开关支架机构为分析对象,该机构采用机械手式单臂折叠设计,具有以下结构特征:采用双柱式单臂折叠插入架构,支柱绝缘子通过三角支撑结构实现稳固固定,分合闸操作通过折叠伸缩运动方式完成。根据相关设计资料,在 ANSYS 中分别建立了隔离开关支架机构的动侧结构在开闸状态和合闸状态的有限元模型,如图 1 所示。整体结构采用实体单元SOLID 95 建模,模型中省略了对结构动力特性影响较小的电气元件。图中,坐标轴 X 向为结构长度方向,坐标轴 Y 向为结构宽度方向。

图1 隔离开关支架结构有限元模型

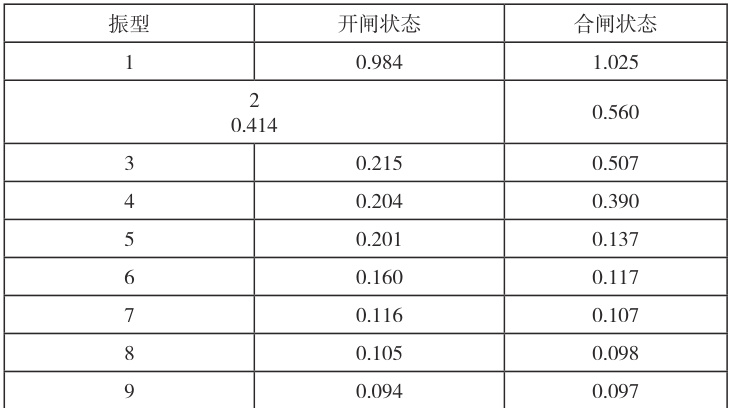

在进行合理的网格划分后,首先通过模态分析方法验证了隔离开关支架有限元模型的准确性。针对该机构的特殊结构特征,选用 Block Lanczos 法进行模态参数提取,该方法特别适用于处理具有对称质量和刚度矩阵的大型工程结构,收敛速度快。由于在结构的振动过程中较低阶的固有频率和对应的振型起主要作用,因此在模态分析时,选取隔离开关支架结构的前 10 阶模态进行分析,分别求解并提取其在开闸状态和合闸状态的自振周期,如表 1 所示。此外,通过观察各阶振型发现,在开闸状态下,隔离开关支架结构第 1、3、4、7、8 阶振型为平面外弯曲振动,第 2、5、6、9 阶振型为平面内振动,第 10 阶振型为扭转振动;在合闸状态下,隔离开关支架结构第 1、3、5、6、7阶振型为平面外弯曲振动,第 2、4、8、9 阶振型为平面内振动,第10 阶振型为扭转振动。

表1 各阶模态自振周期 (s)

2 脉动风模拟及风荷载计算

2.1 脉动风模拟

风荷载是指气流水平运动对结构产生的力学作用,其作用机制可分解为三个主要分量:沿风向的阻力(顺风向力)、垂直于风向的升力(横风向力)以及由气流不均匀分布引起的旋转效应(扭风力矩)。从风速时程特性分析,风荷载包含不同周期的波动成分,基于此可将顺风向风荷载分解为静态分量和动态分量两部分。静态分量(平均风)的特征周期超过 10 分钟,其波动频率显著低于大多数工程结构的固有频率,因此对结构的影响主要表现为静力效应;动态分量(脉动风)的周期范围通常在 1~100 秒之间,对于输电塔 - 线体系这类具有较低自振频率的风敏感结构而言,其固有频率往往与脉动风的主频带相接近。这种频率耦合效应可能导致结构发生显著的动力响应放大现象,严重时可能引发共振效应,显著增加结构体系的失稳风险。基于上述分析,总风速可建立如下表达式:

V(t)=V∗s)+V∗sh(t)

(1)平均风

风速垂直分布规律可通过典型的风速廓线模型进行数学描述。研究表明,近地风速随高度增加呈非线性增长趋势,这种变化特征主要受地表粗糙度、地形条件和气候特征等因素的综合影响。为了准确描述这一物理现象,研究人员基于实测数据建立了多种理论模型,主要包括对数律和指数律两种经典形式。目前,我国建筑结构荷载规范(GB50009-2012)[15] 以及国际电工委员会规范(IEC60826-2017)[16] 中均推荐采用幂指数分布模型,其数学表达式可表述为:

式中,Vh 为参考高度 h 处的风速 (m/s), V10 通常指距地面 10m 高度的风速 (m/s) ,a 为风剖面指数,可根据建筑 结构荷载规范取值。

(2)脉动风

本文基于平稳高斯随机过程理论,运用线性滤波技术(如自回归模型)模拟隔离开关设备及其支撑结构的脉动风速时程。考虑到开关设备与支架体系的总高度较小,计算时的水平脉动风速谱采用 Davenport 谱,其表达式为:

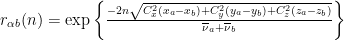

脉动风的模拟参数为:地面粗糙度类型为B 类;时间间隔为0.1 s,模拟时长 120s ;为验证模拟方法的有效性,以 10m 高度处的平均风速为基准进行模拟。大量风速实测数据研究表明,在有限范围内,空间各点之间的风速和风向并不是完全相同,也不是完全无关,而是存在一定的相关性。不同点的脉动风速在时间和空间上相互影响,因此在生成脉动风速时程时必须考虑其相关性。Davenport[17] 根据实测强风记录给出了空间a、b 两点的相干函数表达式:

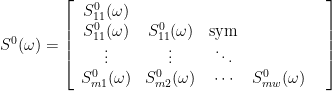

式中, Cx 、 Cy 、 Cz 分别为空间任意两点 x 方向、 Δy 方向、z 方向的衰减系数(建议值 Cx=16,Cy=8 , Cz=10 )。本文选定谐波叠加法计算脉动风速,其互谱密度矩阵如下式表示[18] :

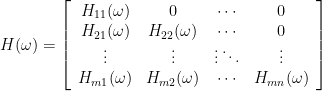

对 S0(ω) 进行 Cholesky 分解得:

S0(ω)=H(ω)H*T(ω)

式中, H(ω) 是下三角矩阵,可由下式表示:

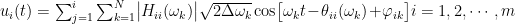

通过将 H(ω) 计算得到的诸相干波形叠加得到目标脉动风时程:

式中, N 为频率等分数; θil(ω) 为模拟点之间的相位角; φik 为在0 至 2π 之间均匀分布的独立相位角;

ων 为截止频率。

2.2 风荷载计算

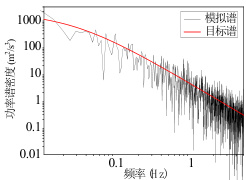

如前所述,风荷载通常表现为静力风荷载和动力风荷载两种形式。静力风荷载主要由平均风速引起,而动力风荷载则由脉动风速引起,具有随机性和周期性特点。风荷载的大小与风速的平方成正比,并受结构形状、高度、周围环境等因素的影响。为便于模拟风荷载并开展后续分析,结合开关设备与支架体系结构的特点,将结构进行分段处理。通过 MATLAB 程序对风速进行模拟,得到开关设备与支架体系结构各段的总风速时程曲线,图 2 所示为模拟功率谱与目标谱的对比曲线。从图中可以看出,模拟谱与目标谱较为吻合,验证了采用谐波叠加法模拟得到的脉动风速时程是有效可靠的,可以用于结构的动力响应计算。得到总风速时程后,通过下式计算作用在隔离开关支架机构上的风压时程:

P(t)=μsV(t)2/1.6 (9)

式中,µs 为结构的体型系数; V(t) 为上述模拟的总风速时程。

图2 风速模拟谱与目标谱对比

3 风灾易损性分析

3.1 风振响应分析

本文基于动力分析方法,首先开展了考虑脉动风效应的隔离开关支架结构风振响应分析,研究其在开闸和合闸两种工作状态下的动力响应规律。计算并提取隔离开关支架结构开关顶部和支架顶部的位移响应,取位移响应时程的峰值作为研究指标。图 3 给出了在 10m/s 风速下,隔离开关支架结构的位移响应随不同风攻角的变化曲线,考虑 0∘ 、 30∘ 、45°、 60∘ 和90°共5 个典型风攻角。图中,即为风攻角, 0∘ 为平行X 轴方向,90°为平行Y 轴方向,以逆时针方向为正。从图中可以看出,不论在开闸状态还是合闸状态下,开关顶部的风振响应均大于支架顶部。隔离开关支架结构的风振响应随不同风攻角变化显著,0°风攻角下结构的风振响应最小,90°风攻角下结构的风振响应最大,即 90°对应最不利风攻角。这是由于风攻角直接影响了结构所受的荷载分布,从而对结构的动力响应产生显著影响,在 90°风攻角下风向垂直于最大挡风面。

图 4 给出了在 90°的最不利风攻角下,隔离开关支架结构的位移响应随不同风速的变化曲线,考虑 2 m/s~35 m/s 的风速范围。由图可知,隔离开关开闸状态下的风振响应要大于合闸状态下的,两种工作状态下隔离开关支架结构的位移响应均随着风速的增加逐渐增大,且当风速大于 30m/s 时开关顶部位移随风速的变化曲线逐渐变缓,这是由于此时结构的抗风性能接近临界状态。

0.02开闸-开关顶部开闸-支架顶部合闸-开关顶部合闸-支架顶部0.01维? 0.00 10 20 40 60 80 100风攻角 (°)

0.20开闸-开关顶部开闸-支架顶部0.15 合闸-开关顶部合闸-支架顶部

0.10

G0.050.00 ss5ss5 +0 5 10 15 20 25 30 35风速 m /s)

3.2 易损性分析方法

结构的易损性可以定义为荷载强度与结构破坏状态之间的概率映射关系,即在外部荷载作用下,结构达到或超过某一特定损伤状态的概率。这一概念最早起源于地震工程领域,并借助概率可靠度理论及数值模拟技术,逐渐演变为一种基于性能的量化评估方法。这种分析方法不仅适用于地震工程,也广泛应用于风荷载等其他领域的研究。根据易损性理论,对于不同强度的风荷载,结构的易损性可定义为:在特定风荷载强度指标 IM 的条件下,结构的实际响应超过或等于其性能指标限值的概率,可表示为 [19] :

Pℓ=P(EDP≥LS∣IM=IMo)

式中, PR 为结构在某一确定的风荷载强度指标 IM 下的倒塌条件概率;EDP 为结构需求参数;S 为结构的极限状态;IM 为风荷载强度参数。

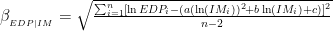

结构需求参数(Engineering Demand Parameter, EDP)与风荷载强度参数(Intensity Measure, IM)之间的概率关系通常被认为服从对数线性关系或对数二次方关系,可以分别描述为 [20, 21] :

式中,a、b 和 c 为回归系数,可通过回归分析方法得到,常用的方法包括最小二乘法和条件概率分析等。在特定 IM 下达到 LS 的条件概率可由以下公式得到:

式中,为标准正态分布函数,且  为 EDP 的对数正态标准差,本文中取基本风速 V10 为IM,取隔离开关钢支架顶部的位移响应峰值为EDP。

为 EDP 的对数正态标准差,本文中取基本风速 V10 为IM,取隔离开关钢支架顶部的位移响应峰值为EDP。

在结构动力易损性分析中,云图法和增量动力分析法(IDA)是两种典型方法。云图法采用随机抽样方式选取风速样本点生

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)