藏医火灸治疗肩周炎的临床效果与应用研究

米玛卓玛

米林市藏医院 西藏自治区林芝市 860500

一、引言

肩周炎,又称冻结肩、五十肩,多见于中老年人,其病理特征表现为肩关节囊及周围软组织的慢性无菌性炎症、粘连与纤维化。现代医学认为,该病与肩关节退行性改变、慢性劳损、外伤及免疫因素相关,临床治疗多采用非甾体抗炎药、物理治疗及康复训练,但长期疗效有限,且易反复发作。

藏医理论将肩周炎归为 “关节黄水病” 范畴,认为其发病与 “龙”“赤巴”“培根” 三大因素失衡密切相关。当 “龙” 的运行失常,导致气血不畅,“培根” 痰湿积聚,“赤巴” 热邪郁滞,三者相互作用,使关节腔 “黄水”(藏医对关节液及病理渗出物的统称)代谢紊乱,引发疼痛与活动障碍。藏医火灸通过燃烧药物产生的温热效应与药力渗透,调节三因平衡,疏通经络,消散黄水,从而达到治疗目的。近年来,随着民族医药现代化进程的推进,藏医火灸的临床价值逐渐受到关注,但其作用机制的现代阐释及规范化应用仍需深入研究。

二、藏医火灸治疗肩周炎的理论基础

(一)藏医对肩周炎的病因病机认识

藏医经典《四部医典》记载,“关节黄水病由龙邪紊乱、饮食不节、起居失宜诱发,黄水浑浊而黏滞,痹阻关节则痛不可忍”。具体而言,“龙” 主运动与感觉,若外感风寒、劳累过度,可致 “龙” 失调,气血运行受阻,肩关节失于濡养;“培根” 偏盛则痰湿内生,与 “黄水” 相结,形成关节粘连;“赤巴” 失衡则生内热,灼伤脉络,加重炎症反应。三者共同作用,导致肩关节 “气血不通、黄水瘀滞”,表现为疼痛、僵硬、活动受限等症状。

(二)藏医火灸的治疗原理

藏医火灸以 “温热祛寒、通经活络、消散黄水” 为核心治则。其疗效的发挥基于三重作用:一是热力效应,通过燃烧艾绒、藏药(如肉豆蔻、白芥子、花椒等)产生的持续温热,刺激肩关节周围的藏医特定穴位(如 “肩井穴”“肩髃穴” 对应的藏医 “隆穴”),改善局部血液循环,促进 “黄水” 吸收;二是药物渗透,燃烧过程中释放的药物成分经皮肤渗透入经络,发挥散寒止痛、燥湿化痰的功效;三是三因调节,通过温热与药力的协同作用,恢复 “龙” 的正常运行,抑制 “培根” 的痰湿积聚,平衡 “赤巴” 的热邪,从根本上纠正病理状态。

三、藏医火灸治疗肩周炎的临床应用方法

(一)灸材制备与选穴

藏医火灸常用灸材为 “三味灸”,由艾绒( 30% )、肉豆蔻( 20% )、白芥子( 20% )、花椒( 15% )、藏茴香( 15% )按比例配伍,研末后制成直径 2-3cm、长 3-4cm 的圆柱形灸炷。选穴以肩关节局部穴位为主,包括 “肩隅隆穴”(相当于肩髃穴)、“肩井隆穴”(相当于肩井穴)、“腋窝隆穴”(相当于极泉穴附近),并根据病情配伍远端穴位,如 “肘隆穴”(相当于曲池穴)以疏通经络。

(二)操作规范

术前准备:患者取坐位或侧卧位,暴露肩关节,术者用酒精消毒所治疗的部位,以增强渗透。

施灸方法:将灸炷置于穴位上,点燃顶端,待患者感灼热时取下,更换新灸炷,每穴施灸 3-5 壮(每壮约 5-7 分钟),以局部皮肤潮红、患者耐受为度。疗程设置:每日 1 次,10 次为一疗程,疗程间隔 3 天,一般治疗 2-3 个疗程。

(三)禁忌症与注意事项

禁忌证包括肩关节皮肤破损、急性炎症期、高热、出血性疾病及孕妇。施灸后需保暖 2 小时,避免风寒侵袭;忌生冷饮食,以防影响疗效。

四、临床效果分析与机制探讨

(一)临床疗效观察

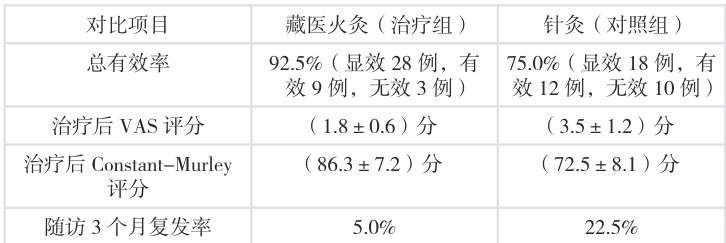

选取 2023 年 1 月至 2024 年 3 月在某藏医院就诊的肩周炎患者 80 例,随机分为治疗组(藏医火灸)与对照组(针灸)各 40 例。治疗组采用上述 “三味灸”疗法,对照针灸疗效评价采用肩关节功能评分。

六、结论

抗炎作用:通过检测患者治疗前后血清炎症因子(IL-6、TNF- ∝ )水平发现,治疗组两项指标均显著下降( P<0.01 ),提示火灸可能通过抑制炎症反应减轻肩关节滑膜水肿。

(二)现代医学机制探讨

藏医火灸作为治疗肩周炎的特色疗法,其临床效果确切,能有效缓解疼痛、改善肩关节功能,且复发率低。其作用机制可能与抗炎、改善微循环及神经调节相关,体现了藏医 “整体调节、标本兼治” 的优势。通过规范操作流程、优化灸材配方及深化机制研究,藏医火灸有望成为肩周炎综合治疗体系的重要组成部分,为民族医药的现代化发展提供实践范例。

改善微循环:红外热成像显示,施灸后肩关节局部温度升高 2-3C ,持续约 1 小时,超声检查可见肩关节囊内液体暗区减少,提示温热效应可促进局部血流,加速 “黄水” 吸收。神经调节:肌电图检测显示,治疗后患者肩周肌肉(如三角肌、冈上肌)的运动单位电位振幅增加,提示火灸可能通过刺激神经末梢,改善肌肉功能,缓解痉挛。

五、讨论与展望

(一)临床价值与优势

藏医火灸治疗肩周炎的优势在于:其一,疗效持久,通过调节整体失衡状态降低复发率;其二,安全性高,避免了长期服用抗炎药的胃肠道不良反应;其三,操作简便,适合基层医疗机构推广。本次临床观察显示,其对慢性期肩周炎疗效尤为显著,尤其适用于对西药不耐受或康复训练效果不佳的患者。

(二)存在问题与改进方向

目前存在的问题包括:一是灸材标准化不足,不同医疗机构的药物配伍差异可能影响疗效稳定性;二是作用机制研究尚不深入,需结合分子生物学技术探索其对关节软骨、韧带的修复作用;三是缺乏针对急性期患者的治疗方案,需进一步优化操作参数。

未来研究可从三方面推进:一是建立灸材质量控制标准,明确有效成分及最佳配比;二是开展多中心、大样本随机对照试验,完善循证医学证据;三是结合现代康复理念,形成 “火灸 + 运动康复” 的综合治疗方案,提高功能恢复速度。

参考文献

[1] 尼玛次仁,央金卓玛,达娃。藏医火灸疗法治疗肩关节黄水病的临床疗效观察 [J]. 中国藏医药,2022, 17 (4):32-35.

[2] 李娟,周建伟,王浩。藏医火灸对肩周炎患者炎症因子及微循环的影响[J]. 中华中医药杂志,2023, 38 (8):3765-3768.

[3] 格桑曲珍,刘军,张虹。藏医 “三味灸” 与西医常规治疗肩周炎的对照研究 [J]. 中国民族医药杂志,2024, 30 (2):12-14.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)