禅宗美学与东方自然观

吴凯雄 黄麒源

广西艺术学院,党委宣传部,广西南宁,530022 广西艺术学院,广西 南宁 530000

在张冬峰从西方现代主义绘画风格到油画民族化的创作过程中,风景速写扮演了举足轻重的角色。张冬峰油画风景是对油画民族化的有力探索,写意线条和留白构图凸显了强烈的东方观念。

一. 东方自然观与艺术实践

张冬峰的油画艺术在早期由于到央美油研班进修,表现出西方现代主义的形式特征,这一点在其作品中表现得尤为明显。

1989 年入选第 7 届全国美术作品展览的《菠萝蜜》(图 1),其场景可能源于他对校园景观的某次写生,罕见地突破了风景画的创作习惯,以剪影的方式表现了人物,给人耳目一新的感觉。1992 年的另一幅作品《微风》则受到了色域绘画的影响,尝试用大面积的鲜艳颜色来表现水面。总而言之,此时的张冬峰还处在早期的艺术探索阶段,作品风格尚未定型。

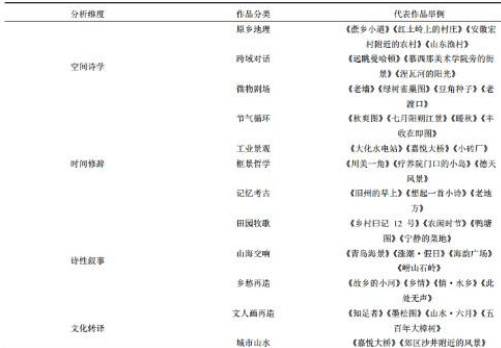

张冬峰作品体现中国传统文化精神和美学趣味。随着艺术实践经验不断丰富,张冬峰构建了独特的“新田园诗”视觉体系,通过油画媒介实现了传统山水精神的转译。他的绘画展现了中国传统的美学趣味。其作品以地域性景观为根基,可分为空间诗学,时间修辞,媒体自觉,诗性叙事,文化转译五大类(笔者列表如下)。

20 世纪末,国内掀起了一场对“不理解原则”问题的讨论,叙畋认为,应该保持对艺术发展的开放态度,不要自以为是地阻碍艺术自身的发展和深化[1]。叙畋从艺术本体论出发,主张保持艺术发展的开放性维度,认为任何预设的审美框架都可能成为束缚创造力的桎梏,其观点可视作阿多诺艺术自律性理论,强调艺术演进的内在逻辑应超越即时性理解需求。文伯伦强调“艺术要服务于人民,反映人民的愿望,引起他们的共鸣”,从延安文艺座谈会传统出发,强调艺术要为人民服务,反映人民心声并引发共鸣[2]。,认为作品风格的作品风格不被理解,是艺术创新过程的一个阶段,实际上提出艺术创作需遵循可沟通性原则,他将艺术创新中的暂时性接受障碍与刻意制造的理解鸿沟严格区分,认为后者实质消解了艺术作为精神交往媒介的本质功能。文伯伦对带有西方现代主义因素的艺术能够“保证人的精神自由,尊重人的创造” 表示怀疑,这一立场折射出社会主义文艺理论对现代主义个人化倾向的警惕。

图3 张冬峰作品分类表

鲁兵同样对“不理解原则”表示怀疑,认为不寻求理解是通过“欣赏层次”,对观众进行了分层,违背艺术发展的基本条件精神自由与艺术生产论[3]。这表明,“不理解原则”隐含的精英主义认知结构——通过构建分层化的接受体系,违背艺术民主化原则。

张冬峰(笔名方岩)认为,“不理解”在艺术发展中是一种常见现象,但不应被当作原则。《不理解原则》的问题在于混淆了现象与原则的区别,过度强调“不理解”的重要性,从而可能引发艺术创作思想的混乱。他指出,“不理解”现象是艺术发展中自然出现且具有暂时性的,而“不理解原则”则是人为制造的、带有永远不被理解的属性,二者本质不同[4]。这反映了艺术现代性转型中的核心矛盾:在保持艺术独立性的同时,如何维持其对社会的影响力,这本质上是东方观念对西方的一种排斥。

以上思想贯穿于张冬峰的油画创作中。他始终规避观念先行的人为“原则”,转而捕捉自然生发的视觉“现象”。张冬峰的油画在笔触运用、画面布局和色彩搭配上,都体现了中国画的美学风格。张冬峰在画面中既有可理解的意象,又有可想象的空间,正如牧溪《潇湘八景·烟寺晚钟图卷》塑造了秀丽的江南山水景象,空灵雅秀,仅以数笔淡墨勾勒檐角,余皆隐于云雾。在2008 年的作品《影》中,画家通过松节油稀释,形成半透明的“呼吸层”以表现壮阔的水面与倒影,这可视作禅宗“应物现形”的观照法则,在偶然的肌理中捕捉云水天光的呼吸韵律,刻意保留的笔触“未完成性”,构建起可游可居的东方诗意空间。

二. 禅宗美学在张冬峰作品中的体现

(一)孤眀独发与谛观顿悟

禅宗美学的核心在于孤眀独发与谛观顿悟,华琳在《南宗抉密》中提到,“绘画中的“白”是除了黑、浓、湿、干、淡之外的第六种色彩,它是指纸的空白部分。空白可以用来表现山石的亮面、石坡的平面、天空、水面、云雾、道路、日光等,使画面富有意境。这种空白并非单纯的纸白,而是有情感和生命力的。要达到这种效果,画家在创作时需有宏大的气魄,将整幅纸都视为画面的一部分,让笔墨与空白相互呼应,使画面生动自然。空白与笔墨相辅相成,正如禅家所说“色即是空,空即是色”,空白是画面的重要组成部分,也是画面之外的延伸,赋予了绘画更深远的意义。” [5]留白需要画家在创作时有宏大的气魄,“气吞云梦”,把整幅画面当成一个整体来构思,让画面的各个部分相互呼应,浑然一体。张冬峰的作品中,通过“空白”的处理,引导观者的参与和想象。观者在欣赏作品时,会不自觉地填补画面中的空白,从而进入“物我两忘”的观照状态。观者参与画面欣赏的过程体现了禅宗美学的“谛观顿悟”。观者在凝视画面时,通过视觉焦点的游移和内心的体验,逐渐领悟到作品所传达的禅意与意境,实现精神上的升华。

(二)“清空”与“空灵”

张冬峰的油画展现了中国传统哲学里“清空”和“空灵”的理念。张冬峰的作品“整体呈现出书写的洒脱与诗意的意境之感”,这种意境正体现了动静结合的艺术追求。戴熙在《习苦斋题画》中提到,绘画中“密集容易,疏朗难”,更强调“沉稳容易做到,空灵却很难”。他还赞赏画家能用湿润的笔尖作画,达到空灵美妙、栩栩如生的效果[6]。

张冬峰的油画通过“以形写意”的方式,很好地展现了南方小景的温雅细腻以及雾气朦胧的意境。孔衍栻在《石村画诀》中提到,“绘画要避免浅显直白。在石头顶部、树缝之间或房屋亭台之上,可以用点叶来补充点缀;树梢或树旁也可以用淡叶来衬托。”1 对于画面中难以处理的地方,可以用云烟来遮盖,这样不仅能让画面显得苍茫深远,还能增添一种深不可测的意境[7]。张冬峰的“树”题材作品在他的艺术生涯中比较独特,相较于其他时期的作品,“树”风格形成并确立的原因是什么?要寻找他风格的差异的原因,不妨与吴冠中做一个对比。

与吴冠中在《水乡》中对江南意象进行平面化处理的方式相比,张冬峰的突破在于将“天人合一”解构为三个维度——笔触的运动轨迹承载情感力度(气),色彩的叠加厚度隐喻时间厚度(韵),肌理的偶然生成象征造化之功(势)。观者在凝视竹林薄雾的渐变渗透时,视觉焦点的游移会触发知觉的“悬置”。张冬峰早期受苏联画家谢里延科黑白节奏启发,将菠萝蜜树冠(见图1)处理为水墨氤氲的团块,通过明暗对比强化树干如书法飞白的笔触力度,这种对“树”的物性再造突破了传统写实油画的透视法则。相较而言,吴冠中《水乡》中的江南老树多呈平面化线条勾勒,弱化体积而强调轮廓韵律,体现其对江南建筑几何美学的形式抽离,而《水乡》系列中的线性律动营造节奏,其笔触更趋向音乐性的抽象构成。张冬峰的油画既保留了西方油画的厚重感,又融入了中国画随性书写的韵味。

张冬峰采用了中国传统绘画的平远构图法,突破了西方油画的焦点透视规则。张冬峰的作品“让人洗尽铅华、回归本真”,这正揭示了其作品中的哲学追求——超越物质的外表,触及生命的本质。张冬峰的作品“关注在市场经济和信息化飞速发展社会下人们的生活现状”,他没有简单地使用透视叠加,而是将时间变化转化为空间并置,让画面呈现出晨钟暮鼓的流转,使观者的视线在山水间穿梭,感受时空交错的意境。在意识层面,张冬峰借鉴了禅宗的美学,通过简化物象和强化留白,引导观者进入“无我”的状态。张冬峰通过绘画语言重新诠释了“天人合一”的理念,这标志着中国山水精神从文人书斋的意象美学,迈向了更具当代性的跨媒介感知哲学。

三. “写”的艺术:多元探索与内在融通

速写是西方素描术语,和中国画中相近的线条表现形式是线描。张冬峰的艺术实践地体现了早期毛笔速写对其油画风格的影响。如何理解这种影响成为了探索其艺术风格的关键问题。张冬峰早期出行写生多依靠自行车,无法携带油画画材现场写生,因此习惯于用毛笔速写记录,这种习惯延续至今。这一习惯锻炼了张冬峰对自然景观的快速捕捉能力,也使得他的油画作品中融入了中国水墨画的灵动与即兴。

张冬峰作为漓江画派代表,创作中始终有文化身份的自觉意识。漓江画派专注于南方风景的油画表现以及中国山水画精神的研究。正如黄格胜所言,漓江画派的使命在于“在制约中寻找自由,在客观中抵达精神之境”。张冬峰的作品始终贯穿着对南方农耕文明的深情凝视。画里的山水既是外在景象的呈现,也是内心情感的表达。其跨国写生系列以东方审美视角重构异域景观,漓江画派的“在地性全球化”艺术追求得到印证,即在地域特色中挖掘出全球共通的审美价值。

余论

张冬峰的油画艺术融合了中国传统文化元素与现代审美,创造出具有东方特色的艺术风格。他的作品在形式、技法和气韵上展现了东方美学特征。张冬峰的作品中体现了禅宗美学和东方自然观,如孤眀独发、谛观顿悟以及“清空”与“空灵”的思想。他的作品常用温润含蓄的色调和虚实相生的构图,展现了“天人合一”的哲学思想和“有无相生”的道家观念。他将木刻、速写的古拙与水墨笔画的线质引入油画风景,既保留了油画的材料特性,又赋予其东方美学的意境与形式张力,形成独特的视觉语言。张冬峰的艺术实践是从西方现代主义绘画风格到油画民族化的探索开始的,他以风景速写为基础,逐步形成了独特的艺术语言和文化内涵。

张冬峰在油画、水彩画、水墨画和书法等多个领域都有实践,形成了独特的“张氏”油画风格。他早期的毛笔速写习惯为他的油画创作打下了坚实基础。速写的即兴性和流动性使他的油画作品突破了传统技法的限制,融入了中国水墨画的灵动与诗意。他的作品中“写”的精神贯穿始终,实现了艺术形式的跨界融合,展现了漓江画派的艺术特征,追求自然与人文和谐统一的艺术理念。

参考文献

[1] 叙畋.不理解原则[J].美术,1986,(12):46-47.

[2] 文伯伦.不理解的“不理解原则”[J].美术,1987,(07):28-29+67.

[3] 鲁兵.“不理解原则”的理解[J].美术,1987,(05):32.

[4] 方岩(张冬峰笔名).也谈“不理解”问题[J].美术,1988,(04):50.

[5] 邓乔彬:《杂缀集》,芜湖:安徽师范大学出版社 2013 年版,第 80 页。

[6] 冯晓林著. 历代画论经典导读 学术版[M]. 长春:东北师范大学出版社, 2018.01:368.

[7] 王伯敏,任道斌主编. 画学集成 明-清[M]. 石家庄:河北美术出版社, 2002.06:427.

吴凯雄(1988.08-),男,汉族,福建泉州人,博士在读,助理研究员,研究方向: 视觉传达设计、设计美学

黄麒源(2004.04-),男,汉族,广东潮州人,本科在读,研究方向: 中国美术史(近现代)、设计美学

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)