五育融合背景下中学劳动月活动实施策略探究

陶举香 卢凤玲 卢家毅 罗良平

重庆市巫山县平河越众希望小学;2.重庆市巫山县巫峡小学;3.重庆市巫山县中小学教学研究室;4.重庆市巫山县中小学教研室教研员

一、引言

2020 年《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》明确提出,劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容,需与德育、智育、体育、美育有机融合,构建“五育并举”的全面发展教育体系。然而,当前中学劳动教育在实践层面仍面临“碎片化”“形式化”等突出问题,其根源在于缺乏系统化的实施载体和科学化的运行机制。基于五育融合的理论视角,本研究聚焦中学劳动月活动的实践创新,以“政策导向-学生发展-教育变革”为逻辑框架,通过构建“课程开发-实践深化-评价改革-协同育人”四维一体化实施模型,探索劳动教育常态化和长效化的科学路径。这一研究不仅为破解劳动教育现实困境提供了系统性解决方案,也为新时代中学劳动教育的提质增提供了可借鉴的实践范式。

二、实施劳动月活动的必要性与重要性

(一)政策导向:落实国家劳动教育战略的必然要求

教育部《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》强调,劳动教育需“纳入人才培养全过程,贯通大中小学各学段”。劳动月活动通过主题化设计(如“非遗劳动实践与传承”等),将国家政策要求转化为可操作的教育实践,确保劳动教育在中学阶段的常态化落地。课题组将每年的寒暑假定为中学固定的劳动活动月,设计了“垄上拾趣,劳创夏耘”和“冬藏万象,劳启新程”等劳动月活动,使劳动教育与德育(责任意识)、智育(科学知识)、体育(身体锻炼)、美育(审美创造)自然融合,成为落实政策的有效范式。

(二)学生发展:破解劳动素养缺失问题的现实需要

课题组问卷和访谈发现, 63.2% 的中学生缺乏日常劳动习惯, 74.8% 的学生对劳动技能掌握不足。劳动月活动通过集中化实践(如连续 4 周的劳动项目制学习),为学生提供沉浸式劳动体验:如在“脆李+”活动中,学生需运用数学测量土地、生物知识培育作物(智育融合),通过团队协作完成任务(德育融合),在收获成果时感受劳动美感(美育融合),在体力劳作中增强体质(体育融合)。这种“五育联动”的模式能有效弥补日常劳动教育的碎片化缺陷,促进学生全面发展。

三、四维一体化实施策略

建立“课程-实践-评价-协同”四维实施一体化模型。课程层面开发《劳动月活动指导手册》,包含“劳动知识微课堂”“技能微课”等资源;实践层面设计“校园-家庭-社会”三级活动场域(如个人内务整理、班级卫生包干、校园文创市集、社区志愿服务);评价层面构建“过程性记录 ;+ 成果展示”的多元评价体系;协同层面建立学校、家庭、社区三位一体的保障网络。

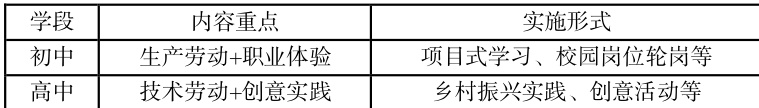

(一)课程开发:构建梯度化课程内容

(二)实践深化:建立全域化场景网络

1.三类场景贯通。一是校内场景。班级责任区、校园农场、学科实验室;二是家庭场景。制定家庭劳动清单(每周 ⩾2 小时);三是社会场景:社区服务岗、企业研学基地、乡村振兴实践点等。

2.关键行动。一是实施“劳动月”制度(每学期集中实践四周);二是建设区域性劳动教育实践基地(覆盖城乡);三是开发虚拟仿真劳动平台(如物联网种植系统)等

(三)评价优化:构建劳动素养发展性评价模型

1.劳动素养指标体系:制定包含“劳动认知( 20% )、实践能力( 30% )、创新精神( 20% )、责任意识( 30% )”的评价指标,例如在“校园文创设计”活动中,评价学生对劳动价值的理解(认知)、手工制作技能(能力)、设计创意(创新)、团队协作表现(责任)。

2.动态化评价工具:采用“劳动电子档案袋”记录学生成长,包含活动照片、反思日志、教师评语、家长反馈等。某中学开发的“劳动素养成长图谱”系统,可根据学生每月劳动表现生成能力雷达图,直观呈现“五育融合”发展轨迹,为个性化指导提供数据支持。

(四)协同育人:打造生态化支持系统

1.多元主体联动。一是学校主体:开发课程、组织实践、过程指导;二是家庭基础:落实日常劳动、培养劳动习惯;三是社会支撑:企业提供岗位、社区开放资源;四是政府统筹:出台保障政策、建设劳动实践基地等;

2.校企社协同育人。联合企业、社区开发劳动教育基地,如与农业科技园合作开展“智慧农业劳动营”,学生在专家指导下学习无土栽培技术(智育),向村民科普农业知识(德育),将收获的蔬菜用于校园美食节(美育)。

3.家校劳动共同体。设计“烟火厨房”“庭院微景观”“旧物改造师”等项目,家长通过视频记录孩子劳动过程,学校举办“家庭劳动展评”,促进劳动教育从校园向家庭延伸。

四、劳动月活动实施效果实证分析

(一)劳动认知与习惯养成

某中学实施“家劳育心·寸心承劳”主题活动后,通过持续跟踪调查发现:学生每日家务劳动时长从活动前的不足20 分钟提升至40 分钟, 87.4% 以上学生通过活动习得基础家务技能(如烹饪、缝补)、传统农具简易使用方法,养成劳动习惯。该校初二学生家长反馈到“感觉孩子变了个大样”,已养成定期整理自己的卧室,清理桌面等习惯。

(二)能力融合与素养提升

某农村高中学生在“翡翠叶语”劳动月活动中,通过访谈非遗传承人,绘制凉粉制作工序图谱,运用 pH 试纸检测草木灰水碱性,用显微镜观察植物凝胶形成过程。后续测试显示, 88.7% 的学生能准确阐述“劳动中的学科交叉现象”。通过"凉粉义卖助农"活动培养了社会责任意识和创新意识。85.3% 的学生在自评中认为自己的创新与实践能力得到提升。

五、劳动月活动实施的注意事项

(一)避免“形式化”倾向,注重内涵发展。部分学校将劳动月活动简化为“卫生大扫除”或“参观打卡”,缺乏深度育人价值。

(二)强化安全保障,建立风险防控机制。劳动实践中存在一定安全风险(如工具使用、户外劳动),需构建三级防控体系,制定《劳动月活动安全应急预案》,确保活动安全有序。

(三)关注个体差异,实施分层分类指导。学生劳动基础、兴趣特长存在差异,需避免“一刀切”,如按能力分层设计活动,为劳动技能较弱的学生提供“劳动责任岗”(教室保洁),为能力较强的学生设置“劳动创新岗”,允许学生自主选择。

六、结论

五育融合背景下,中学劳动月活动作为劳动教育的创新载体,通过系统化设计、数字化赋能与多元化协同,实现了劳动教育与德智体美教育的有机融合。未来,需进一步立足时代发展,深化数字技术应用,构建“目标精准、内容丰富、评价科学、协同高效”的劳动教育生态,为培养担当民族复兴大任的时代新人奠定坚实基础。

参考文献

[1]教育部.大中小学劳动教育指导纲要(试行)[Z].2020.

[2]檀传宝.劳动教育的概念澄清与实践路径[J].教育研究,2022(5):

[3]李政涛.五育融合的理论内涵与实践路径[J].中国教育学刊,2023(1):1-6.

[4]上海市教育委员会.中学劳动教育数字化转型案例集[M].2023.

[5]成都七中初中部.劳动素养评价体系构建实践[J].中国教育学刊,2024《五育融合背景下中学校园劳动月活动创设与实施研究》课题论文

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)