隔姜艾灸促进腹部术后病人胃肠功能恢复的临床护理研究

徐焕焕 周菲菲

东营市第五人民医院 山东东营 257000

引言:

腹部术后病人常出现胃肠功能减退,包括肠蠕动迟缓、排气延迟、腹胀及食欲不振等症状,严重者可能发展为术后肠梗阻,直接影响康复进程与住院时长。术后应激反应、麻醉药物残留及术中操作对肠管的干扰,均可能导致胃肠功能紊乱。传统护理手段在一定程度上可缓解症状,但恢复过程较慢,患者痛苦较大。隔姜艾灸作为中医外治方法,利用艾火温热刺激穴位并借助生姜介质,提高脾胃运化功能,调节气机运行,具有温中散寒、通经活络之效。现代研究表明,艾灸可促进局部血液循环,调节自主神经系统功能,从而有助于加快胃肠功能恢复。把隔姜艾灸引入术后护理中,有望为腹部术后病人提供更有效的辅助干预手段,改善临床症状,提升护理质量与患者舒适度。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2024 年 4 月至 2025 年 4 月期间我院收治的腹部术后病人共 100 例,采用随机数字表法分为对照组与观察组,各 50 例。对照组男性 26 例,女性 24例,年龄范围为 35~70 岁,平均年龄为( 54.6±4.2) )岁;观察组男性28 例,女性 22 例,年龄范围为 36~72 岁,平均年龄为( 55.1±3.9 )岁。两组患者在性别、年龄、手术类型及基础疾病等一般资料方面差异无统计学意义( ΔP> 0.05),具有可比性。

1.2 筛选标准

1.2.1 纳入标准

(1)术后 48 小时内生命体征平稳,无严重感染或出血,具备开展艾灸干预的基础条件[1]。

(2)具有良好的意识状态及沟通能力,能配合完成护理干预过程并签署知情同意书。

(3)未使用其他中医干预疗法,如中药口服、针灸等,以保证干预方式单一性 [2]。

1.2.2 排除标准

(1)术后出现严重并发症,如肠瘘、术区感染或出血不止,需紧急再次手术干预者。

(2)存在明确中医艾灸禁忌,如严重皮肤病、过敏性体质、瘢痕体质或局部皮肤破损者 [3]。

(3)合并意识障碍、精神疾病或认知功能障碍,无法配合完成治疗过程者。

1.3 方法

观察组在常规术后护理基础上联合应用隔姜艾灸干预。艾灸部位选择中脘、足三里等与胃肠功能密切相关的穴位,采用鲜姜片厚约 0.3~0.5 cm 置于穴位上方,再放置艾柱采用温灸治疗。每次灸疗时间为 20 分钟,每日 1 次,连续干预5 天,术后第1 天开始实施,持续至术后恢复排气或胃肠蠕动明显增强。护理过程中密切观察皮肤状况及患者耐受情况,避免烫伤。术后随访观察胃肠功能恢复指标,包括首次排气时间、首次排便时间、腹胀评分及恶心呕吐等不适症状,记录不良反应发生情况。

对照组仅接受常规术后护理,包括(1)术后早期床旁翻身拍背,鼓励患者尽早下床活动,促进肠道蠕动 [4] ;(2)根据医嘱调整输液速度,避免胃肠过度负担;(3)定期评估腹部听诊情况,观察肠鸣音变化,适时调整饮食结构,由禁食逐步过渡至流质、半流质饮食 [5] ;(4)必要时使用助排气药物,如西甲硅油等,缓解术后腹胀。

1.4 观察指标

① 胃肠功能恢复时间:记录术后首次肠鸣音恢复、首次排气及首次排便的时间,作为胃肠功能恢复的直接指标,用于比较两组干预效果。

② 腹胀程度评分:采用主观评分法评估患者腹胀不适程度,评分范围为0~10 分,0 分为无腹胀,10 分为极度腹胀,借助术后第 1、3、5 天的评分变化,判断干预成效。

1.5 统计学与方法

使用 SPSS27.0 统计学软件进行数据分析处理,计数资料以例数和百分率(%)表示,采用 x2 检验,如果 P<0.05 ,差异则有统计学意义。

2 结果

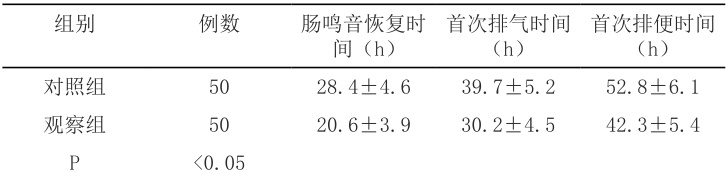

2.1 对比两组患者胃肠功能恢复时间

观察组术后首次肠鸣音恢复、排气及排便时间均显著早于对照组,提示隔姜艾灸有助于加快术后胃肠功能恢复。差异具有统计学意义 (P⟨0.05) ),具体数据见表1。

表1 对比两组患者胃肠功能恢复时间

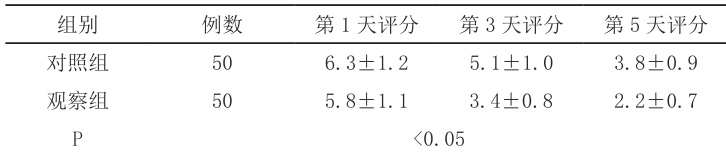

2.2 对比两组患者腹胀程度评分

术后第 1、3、5 天观察组腹胀评分均低于对照组,尤其在第 3 天差异最为显著,表明艾灸干预有助于减轻术后腹胀症状。差异具有统计学意义 (P/0.05) ),具体数据见表2。

表2 对比两组患者术后腹胀评分

3 讨论

隔姜艾灸利用热力刺激和药性渗透作用,激活相关经络与穴位,调动机体自身调节功能,促进气血运行,从而改善术后胃肠功能低下状态。在本研究中,观察组在首次排气、排便时间以及腹胀评分方面均优于对照组,提示隔姜艾灸对促进胃肠蠕动、缓解腹胀症状具有积极作用。术后胃肠功能紊乱与麻醉抑制、自主神经功能失衡及术中肠道牵拉等因素密切相关,常表现为肠鸣音迟缓、腹胀甚至术后肠麻痹。传统护理手段虽可缓解部分症状,但起效慢、个体差异大,难以快速恢复胃肠动力。而隔姜艾灸借助温热生理刺激,作用于中脘、足三里等穴位,能显著提高局部循环、增强脾胃运化功能,调节交感—副交感神经平衡,从而改善肠道功能状态。

综上所述,隔姜艾灸在促进术后胃肠功能恢复方面具有良好临床应用价值。其采用多维度调节作用,不仅缓解腹胀、加快肠道恢复,还体现出护理干预的人文关怀特性。今后可进一步拓展至更多术式和术后护理场景中,探索个体化艾灸方案,提高术后护理质量与康复效率。

参考文献:

[1] 刘惠清 . 早期分阶段式康复对直肠癌术后患者自护能力、胃肠功能恢复的影响 [J]. 中国现代药物应用 , 2025, 19 (07): 139-142.

[2] 王丽英 . 临床护理路径下的优质护理对前列腺增生手术患者围手术期应激反应及胃肠功能恢复的影响 [J]. 医药前沿 , 2025, 15 (10): 127-129.

[3] 谢婷 , 卓庚秀 , 朱路芳 . 中和医派中医外治法对剖宫产术后胃肠功能恢复及泌乳情况影响 [J]. 光明中医 , 2025, 40 (05): 920-922.

[4] 赵洁, 孙莹莹. 双侧足三里隔姜艾灸联合穴位按摩应用于胃癌术后胃肠功能紊乱患者的效果及其对营养状况、血清胃肠激素的影响 [J]. 航空航天医学杂志 , 2024, 35 (09): 1109-1111.

[5] 赵潞潞 , 胡蓉 , 刘敏 . 隔姜艾灸联合足三里穴位注射治疗脾胃虚寒型顽固性呃逆疗效观察 [J]. 西部中医药 , 2023, 36 (07): 113-116.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)