智能建造驱动下的高校实践基地建设研究与实践

常春清 王岚 任利剑 杜聪 冯蕾

内蒙古工业大学土木工程学院 内蒙古 呼和浩特 010051

近年来,随着建筑信息模型 (BIM)、物联网、大数据、人工智能等技术的快速发展,智能建造已成为推动土木工程行业转型升级的重要力量[1]。据中国建筑业协会统计,2023 年我国智能建造市场规模已突破 5000 亿元,年增长率保持在 25% 以上 [2]。行业快速发展带来了巨大的人才需求缺口,预计到2025 年,智能建造相关专业技术人才缺口将超过100 万人[3]。

高校作为人才培养的主阵地,面临着如何适应行业变革、培养符合智能建造需求的高素质人才的重大挑战[4]。传统土木工程人才培养模式已难以满足智能建造对复合型人才的需求,亟需构建新型实践教学体系。本文基于内蒙古工业大学土木工程学院的实践探索,系统研究了智能建造背景下高校实践基地建设的理论与实践问题。

一、实践基地建设背景与基础

1 行业发展需求

智能建造技术正在深刻改变土木工程行业的生产方式和管理模式。从设计阶段的 BIM协同,到施工阶段的机器人应用,再到运维阶段的大数据分析,全产业链都在经历数字化转型。这种变革对从业人员提出了新的能力要求:不仅需要扎实的土木工程专业知识,还需掌握信息技术、自动化技术等跨学科知识。

2 学校建设基础

内蒙古工业大学土木工程学院具有悠久的办学历史,其前身可追溯至 1951 年。学院于2012 年首次通过住建部专业评估,2017 年通过复评,2023 年成功获批智能建造新专业。学院建有内蒙古自治区土木工程结构与力学重点实验室、建筑检测鉴定与安全评估工程技术研究中心等科研平台,为智能建造人才培养提供了坚实基础。在智能建造领域,学院自 2014年起即开展相关教学与科研工作,2016 年成立 BIM 中心,配备高性能计算机房、三维立体成像系统、3D 打印机等先进设备。学院还是图学会 BIM 等级考试的内蒙古地区考点,在区域智能建造教育中发挥着引领作用。

二、实践基地建设思路与特色

1 总体建设思路

项目采用 " 校企协同、四位一体 " 的建设思路,即通过高校与企业的深度合作,构建包含 " 产教融合、实践创新、科研协同、社会服务 " 四个维度的综合性实践基地。这种模式既保证了教学资源的先进性,又确保了人才培养的实用性。

2 主要建设特色

产教深度融合:与北京迈达斯技术有限公司建立战略合作,依托教育部产学合作协同育人项目平台,引入价值 20 万元的智能建造软件设备(如 MIDAS 系列软件等),共建实践教学平台。企业技术专家深度参与课程开发、教材编写与课堂教学,确保教学内容与行业前沿技术及实际需求同步更新。项目建立了明确的合作机制,保障了资源投入和共建共享。

实践教学创新:采用项目式教学方法(PBL),以实际工程案例为载体,设计并实施“基础技能训练 - 综合能力培养 - 创新能力提升”三阶递进式实践教学体系。学生通过完成 BIM建模、施工模拟等具体任务,系统性培养解决复杂工程问题的能力。项目明确规划了实验项目设计(12 个)和校外实践基地管理办法,确保实践教学质量。

科研教学协同:建立科研成果转化机制,将教师科研项目(如基于智能建造技术应用下的道路桥梁与渡河工程专业毕业设计模式改革研究等校级项目)中的智能建造技术成果(如算法、模型、应用案例)有效转化为教学案例和实验项目。同时,依托创新实践平台(如创新创业工作室、竞赛孵化基地),大力鼓励并组织学生参与科研项目和科技竞赛(如MIDASCIM 三维设计大赛、全国高校土木工程创新设计大赛、全国大学生结构设计大赛)。近两年已有3 项学生创新项目获得省级以上奖励。

社会服务拓展:实践基地不仅服务于校内教学,还充分发挥高校社会服务功能,面向内蒙古地区建筑行业企业开展智能建造技术培训与咨询服务(如 BIM 技术应用、智能施工方法等)。2024 年已为地方企业培训智能建造技术人员120 余人次,提供技术咨询解决方案数次,有效促进了区域行业技术升级。项目计划未来持续开展此类活动,并明确将科普宣传作为社会服务目标之一。

三、实践基地实施方案与成效

1 实践教学平台建设

智能建造实验室建设:项目核心建设内容之一。在原有BIM 中心硬件基础上(高性能计算机房、三维立体成像系统、3D 打印机等),新增引入了合作企业(北京迈达斯技术有限公司)资助的智能建造专业软件(价值 20 万元),并配置了虚拟现实 (VR)/ 增强现实 (AR) 设备、物联网传感器套件等。实验室建设严格遵循申报书中的规划,完成了设备的选型、采购、安装调试与验收。基于这些硬件和软件资源,系统设计并开发了 12 个涵盖 BIM 建模与应用、VR施工模拟、智能施工机器人操作与编程(如有)、物联网在建筑工程中的应用等方向的实验项目,为学生提供了沉浸式、前沿性的实验环境。

校外实践教学基地建设:作为实验室实践的重要补充。项目积极与建筑企业沟通协商,通过签订合作意向书、最终达成正式合作协议的方式,成功建立了 5 个稳定的校外实践教学基地。这些基地覆盖建筑设计、施工、监理等多个环节。为确保实习质量,项目制定了《实践教学基地管理办法》和《实习指导手册》,规范了学生实习过程的管理、指导与考核,为学生提供了参与真实工程项目、锻炼工程实践能力的重要平台。该建设内容完全按照申报书中“与建筑企业合作”、“建立校外实践教学基地”、“制定管理办法”的路径实施。

2 课程体系重构

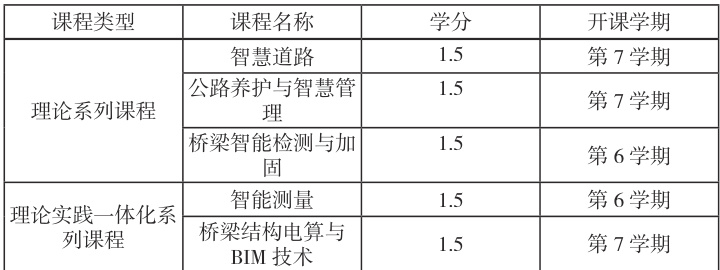

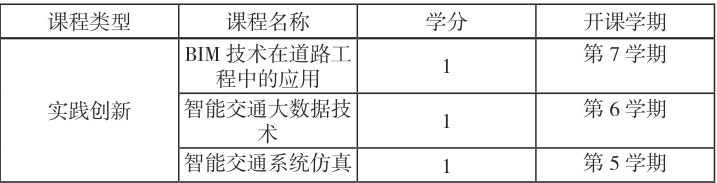

构建了 " 理论系列 + 专业核心 + 实践创新 " 的课程体系(表 1)。新增《智慧道路》《公路养护与智慧管理》等 7 门课程,改造《桥梁工程》《桥梁结构电算》等 4 门传统课程,融入智能建造内容。

表1 智能建造课程体系框架

3 师资队伍建设

实施 " 内培外引 " 策略:一方面组织教师参加智能建造技术培训,已有 2 名教师获得行业认证;另一方面引进2 名具有企业工作经验的智能建造专业教师。建立教师企业实践制度,要求专业教师每5 年至少累计6 个月的企业实践经历。

4 建设成效

经过一年建设,项目取得显著成效。人才培养方面:学生获全国大学生结构设计大赛二等奖1 项,完成智能建造相关毕业设计2 项;教学改革方面:申报省级教改项目3 项,编写实验指导书1 部,发表教改论文1 篇;科研创新方面:获批省部级科研项目3 项,完成企业横向课题3 项;社会服务方面:开展技术培训1 次,服务地方企业2 家。

四、实践基地经验与展望

1 建设经验

校企协同是关键:项目成功验证了申报书中设定的校企协同模式。北京迈达斯技术有限公司通过教育部产学合作项目平台提供的设备、技术和行业专家资源至关重要,其深度参与人才培养方案制定、课程开发和实践指导,确保了培养内容与行业需求的紧密契合。

体系设计是基础:项目初期在申报书中进行的系统性规划(建设内容、实施路径)为成功奠定了基础。构建的理论实践并重、技术管理融合的“四位一体”培养体系(产教融合、实践创新、科研协同、社会服务)被证明是有效的。

师资转型是难点:申报书中识别的这一难点在实践中得到充分体现。项目采用的“培训+ 实践 + 引进”组合策略(如明确的教师培训计划、企业挂职制度、高层次人才引进)为师资转型提供了可行的解决方案。

2 未来展望

随着智能建造技术的持续发展,高校实践基地建设仍需在以下方面加强。虚拟仿真技术的深度应用,建设数字孪生实践平台;跨学科人才培养机制的完善,促进土木工程与计算机、自动化等专业的交叉融合;国际合作交流的拓展,引进国际先进智能建造教育理念与方法[5]。

结论

本文通过内蒙古工业大学的实践,验证了基于教育部产学合作协同育人项目平台的“校企协同、四位一体”(产教融合、实践创新、科研协同、社会服务)智能建造实践基地建设模式的有效性和示范价值。项目严格依据申报书规划,成功构建了先进实用的实践教学平台、优化了课程体系、建设了师资队伍、搭建了科研创新平台并拓展了社会服务功能,显著提升了智能建造人才培养质量。实践证明,详细的申报规划(建设内容、路径、目标)是项目成功实施的基石,而产教深度融合是确保资源先进性与人才实用性的核心。师资转型需持续投入。未来,虚拟化、跨学科化、国际化是智能建造实践教学的发展方向。本项目的建设经验可为同类院校提供重要参考。

参考文献

[1] 顾颖 . 绿色建筑与智能建造工程实训中心建设方案初探 [J]. 教育现代化杂志 ,2019,10(83):316-320.

[2] 何宇 .“产学研”融合下智能建造专业企业实训基地建设路径探索 [J]. 教育观察 ,2025,14(13):61-64.

[3] 李燕芳等 . 智能建造背景下工程管理专业实践教学改革与实践 [J]. 工程教学 ,2024,02:159-164.

[4] 刘清涛等 . 智能制造与智能建造融合创新人才培养体系研究 [J]. 教育教学论坛 ,2020,44:326-328.

[5] 乔文涛等 . 基于校企合作的智能建造人才培养探索与实践 [J]. 高等建筑教育 ,2025,34(04):86-92.

基金项目:2024 年教育部产学合作协同育人项目(北京迈达斯技术有限公司);2024 年内蒙古自治区高等教育科学研究十四五规划项目(NGJGH2024147、NGJGH2024412);2025年内蒙古自治区高等教育科学研究十四五规划项目(NMGJXH-2025XB116);2023 年内蒙古工业大学 " 专创融合 " 特色课程建设项目(ZC2023014);2024 年内蒙古工业大学校级教改项目(2024228、ZC2024019)。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)