基于数学建模核心素养的高中数学跨学科教学研究

范敏

福建省三明市沙县区金沙高级中学 365500

引言

随着核心素养导向的教育改革不断深入,高中数学教学不再局限于单一学科的知识传授,而是愈发强调其与应用领域及其他学科的融合,以培养学生解决复杂现实问题的综合能力。数学建模作为高中数学核心素养的重要组成部分,是连接数学知识与现实世界的关键桥梁,也为跨学科教学提供了天然的平台与载体。开展基于数学建模的跨学科教学研究,不仅能够丰富数学教学的理论内涵,更能为教学实践提供明确导向,对于提升学生的高阶思维能力和综合素养具有深远意义。

一、数学建模核心素养下高中数学跨学科教学的原则

在数学建模核心素养指导下开展高中数学跨学科教学,应遵循若干基本原则。教学需以学生为中心,激发其主动探索与协作研究的热情。所选课题应源于真实世界,兼具跨学科特质与数学建模的可行性,确保情境的真实性与挑战性。教师应作为引导者与支持者,帮助学生跨越学科壁垒,聚焦于运用数学工具解决问题这一核心过程,从而促进其建模能力与跨学科理解力的同步提升。

二、高中数学跨学科教学中存在的问题

(一)学科壁垒难以打破,知识整合流于表面

当前高中数学跨学科教学实践中,一个突出问题是学科间的壁垒依然坚固。教学往往呈现为数学知识与其他学科知识的简单拼凑与叠加,而非基于共同问题驱动的有机融合。教师受制于自身的专业背景,难以深入把握其他学科的核心思想与方法,导致跨学科教学停留在知识点的交叉罗列层面,未能引导学生形成统一的、可迁移的认知框架和问题解决策略。这种表面化的整合难以触及跨学科思维的本质,影响了教学效果的深度。

(二)教学评价机制滞后,难以衡量综合素养

与传统单一学科教学相比,跨学科教学的目标更侧重于过程性能力与综合素养的提升,这给教学评价带来了巨大挑战。现有的评价体系大多仍以书面测试为主,侧重于封闭性数学问题的求解与学科知识的掌握程度,而对于学生在跨学科项目中的建模过程、协作交流、创新应用等关键能力的评价则缺乏有效手段。评价机制的滞后与缺失,使得教学成效难以被科学衡量,也在一定程度上削弱了教师开展深度跨学科教学探索的动力。

三、数学建模核心素养下高中数学跨学科教学的实践策略

(一)创设真实性跨学科问题情境

真实且富有意义的问题是驱动跨学科教学与数学建模实践的核心动力。教师应精心设计与学生生活、社会热点及科技发展密切相关的复杂情境,这些问题应天然地蕴含多学科知识属性。在《指数函数》教学中结合生物学种群增长模型创设情境,以某保护区大熊猫数量变化为背景,引导学生收集历年种群数据,分析增长规律。学生需要运用数学工具拟合指数函数模型,同时结合生物学中的环境容纳量、生态平衡等概念,讨论模型成立的假设条件及适用范围,有利于学生能直观理解指数增长的本质特征,同时认识到数学模型在生态保护中的预测与决策价值。

(二)设计结构化跨学科建模项目

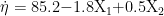

为确保教学的有效性与可操作性,需将开放的跨学科问题转化为结构化的学习项目。在《统计》单元,设计项目“PM2.5 浓度预测:基于气象因素的多元线性回归模型”。题目核心是建立某城市PM2.5 日均浓度与气温( X1 )、相对湿度( X2 )的定量关系模型。引导学生收集环保局发布的连续 30 天 PM2.5 浓度、日均温和湿度数据,通过散点图分析 PM2.5 分别与气温、湿度的直观关系,计算相关系数初步判断线性关联强度。简化问题:忽略风速等次要因素,假设 PM2.5 浓度(Y)主要受气温和湿度线性影响。采用多元线性回归模型: Y=β0+β1X1+β2X2+ε 。核心任务是利用最小二乘法估计参数 β0 (截距)、 βl (气温系数)、 β2 (湿度系数)。指导学生使用统计软件输入数据,执行回归分析,得到回归方程具体形式如  和关键统计量 R2 、p 值。解读方程:气温每升高 1° C,PM2.5 平均下降 1.8μg/m3 ( β1<0 ,负相关);湿度每增加 1% ,PM2.5 平均上升 0.5μg/m3 ( β2>0 ,正相关)。分析 R²值解释模型拟合优度。利用部分预留数据验证模型预测效果,计算预测误差。结合地理 / 环境知识讨论模型合理性及局限性。此结构化项目使学生完整经历统计建模流程,深刻理解回归分析的核心思想与应用价值,同时整合了数学、环境科学和地理知识。

和关键统计量 R2 、p 值。解读方程:气温每升高 1° C,PM2.5 平均下降 1.8μg/m3 ( β1<0 ,负相关);湿度每增加 1% ,PM2.5 平均上升 0.5μg/m3 ( β2>0 ,正相关)。分析 R²值解释模型拟合优度。利用部分预留数据验证模型预测效果,计算预测误差。结合地理 / 环境知识讨论模型合理性及局限性。此结构化项目使学生完整经历统计建模流程,深刻理解回归分析的核心思想与应用价值,同时整合了数学、环境科学和地理知识。

(三)强化数学工具与信息技术应用

解决复杂的跨学科问题离不开现代数学工具与信息技术的支撑。在教学实践中,应有意识地培养学生运用各类工具进行数据处理、模型仿真与结果可视化的能力。引导学生利用统计软件进行大数据分析,运用几何绘图软件或编程语言构建动态模型,利用电子表格进行数值计算与预测。信息技术的深度融合不仅能够有效提升建模的效率与精度,更能帮助学生克服计算与可视化方面的障碍,使其将更多精力集中于模型的思想构建与策略选择上,从而深化对数学本质及其跨学科应用的理解,培养其适应数字时代的关键能力。

(四)推动协作探究与交流反思

跨学科数学建模问题的复杂性决定了其通常需要依靠团队协作方能有效解决。教学应积极采用小组合作学习模式,引导学生根据项目需求组建团队,在组内进行任务分工、观点碰撞与方案整合。在此过程中,学生不仅需要运用数学与多学科知识,更需要锻炼沟通协作、项目管理与冲突解决的社会性技能。教师应组织多种形式的交流反思活动,如阶段性成果汇报、建模论文撰写、答辩研讨会等。通过阐述自己的思路、倾听他人的见解、接受质疑与反馈,学生能够不断修正和完善自己的模型,从而深度历练其逻辑思维、批判性思维与表达能力。

结束语

综上所述,基于数学建模核心素养的高中数学跨学科教学,是培养学生适应未来社会复杂挑战所需关键能力的重要途径。它要求教育者打破传统学科界限,以现实问题为锚点,以数学建模为引擎,驱动学生在深度融合的知识应用中学会思考、学会创造。尽管当前实践仍面临诸多挑战,但通过确立科学的教学原则,正视现存问题,并系统性地实施上述实践策略,有望真正将核心素养的培养目标落到实处。未来的研究仍需在课程资源开发、教师专业发展及评价标准构建等方面进行持续探索,以推动这一教学范式走向成熟与普及。

参考文献

[1] 康正茂 . 基于核心素养的高中数学建模教学 [J]. 江西教育 ,2024,(47):19-20.

[2] 姜世彩. 基于大概念的高中数学跨学科融合教学探究[J]. 新课程教学 ( 电子版 ),2024,(22):42-44.

[3] 雷仕夷 , 郭金海 . 基于 STEAM 理念的高中数学跨学科教学[J]. 中学数学 ,2024,(19):10-12.

[4] 成倩文. 跨学科背景下的高中数学课堂教学探究[J]. 新智慧,2024,(21):76-78.

[5] 邓妮 . 高中数学教学中数学活动的实验研究 [J]. 科学咨询 ,2024,(14):245-248.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)