农村黑臭水体微生态治理的关键因子探讨

于靓靓 姜成 闫平 刘邵竟 廖岳阳

辽宁艺霖环保咨询有限公司 辽宁阜新 123000 辽宁绿城工程咨询有限责任公司 辽宁阜新 123000

引言

农村地区黑臭水体问题日益突出,严重影响水环境质量与乡村生态文明建设。传统治理方式多依赖工程手段,存在周期短、成本高、可持续性差等问题。近年来,微生态治理作为一种绿色、高效的治理途径受到广泛关注。本文围绕农村黑臭水体的微生态治理,探讨关键因子的作用机制,并提出优化策略,以期为提升农村水体治理实效提供理论支持与技术参考。

一、农村黑臭水体微生态治理的关键因子分析

(一)优势微生物菌群的筛选与定植

微生物种群是微生态治理的核心,需依据水体污染物类型选配功能菌群,如硝化细菌、反硝化细菌、反应型光合细菌等。菌种应具备耐污性强、生长快、协同分解能力强等特点。菌群在投加后是否能在特定水体中成功定植,直接关系到治理能否持续有效。

(二)水体理化环境条件的调控

微生态系统的稳定运行需良好的水体理化条件作为支撑,包括适宜的温度、pH 值、溶解氧浓度以及底泥有机质含量。高温或强酸碱环境易抑制微生物活性,而低氧状态下厌氧菌过度生长会加剧黑臭。因此,应通过增氧装置、生态护坡等设施改善水体环境条件。

(三)有机污染物降解与营养元素循环

黑臭水体中主要有机污染物为氨氮、总磷、COD 等,需构建以分解有机物为主的微生态链,通过碳氮磷耦合降解路径,推动污染物向无害转化。以功能菌为核心,辅以人工湿地、复合滤料等结构,有利于提升营养元素的有效循环效率。

(四)生态系统多样性与稳定性的维持

系统稳定性取决于微生态系统的结构完整性和种群间的协同关系。需要通过投放水生植物(如水葫芦、水生凤眼莲等)营造多层次生态栖息地,增强微生物与植物根际的交互,从而提升系统的自适应与抗干扰能力,防止水体在治理后再次黑臭。

二、提升农村黑臭水体微生态治理成效的优化策略

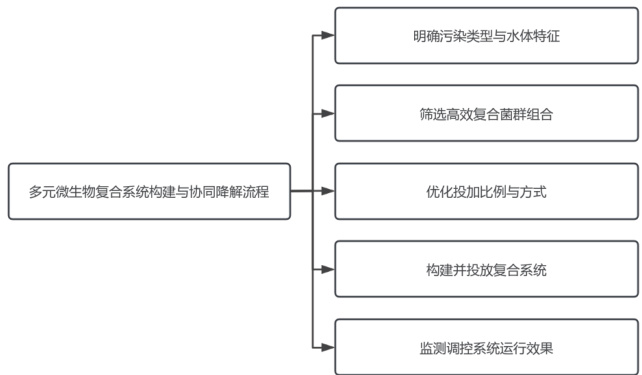

(一)构建多元微生物复合系统提升协同降解能力

在农村黑臭水体的治理当中,单一功能菌难以契合多类污染物同步降解的需要,于是需要构建多元微生物复合系统,该系统联合投加好氧菌,借助其于不同营养源及氧化还原环境下的互补特性,增强整体协同降解能力,江西一个村落治理养殖废水所污染的沟渠时,使用硝化—反硝化—磷吸收复合菌组投放方案,实现氨氮去除比例达 85% 以上,有效减轻水体异味,改善浊度。在实施这一过程期间,应按照水体特征开展实验筛选及功能评估,选择适应力出色、活性程度高、协同性不错的菌株,并按恰当比例进行调配,保障其在水体里稳定定植并繁殖,以构建此类复合微生态系统为途径,不仅使污染物的降解速度变快,也强化了系统的环境适应与自我修复本领,由此提升农村黑臭水体治理的整体功效。如图1 所示。

(二)优化水体生态结构构建多层次治理系统

微生态治理系统的稳定运行,离不开多层次的生态结构设计,应把农村自然水体的水文特征与土地利用模式结合起来,经由构建立体生态单元,诸如生态护岸、人工浮岛、水下森林等类型,打造“岸 - 水 - 底”协同治理的格局体系,浙江安吉的一个村于渠道两旁设置了生态石笼护岸,往水面放置种植菖蒲和水葫芦的水生植物浮床,水下创建沉水植物群落,形成了上下层次有序、功能彼此互补的生态系统,显著提升了水体的自净能力以及微生物的附着效率。微生物可在水生植物根系这个载体上定植,同时汲取水中的营养盐,减少富营养化相关的风险,立体构建可缓冲地表径流所产生的冲击,减弱水体的扰动现象,维持生态系统的稳定水平,依靠这种多结构协同的途径,水体可实现污染物的逐层过滤与分解,增进整体治理成效,且拥有美化环境、提升村容村貌的附加功效。

(三)强化微生态系统的环境调控与动态监测机制

环境调控与动态监测是实现微生态治理系统长期有效运行的关键策略,农村水体的水质参数变动十分剧烈,应依靠物联网设备达成精准、即时的环境参数监控,采用设置溶氧、温度、pH、氧化还原电位(ORP)等传感器的方式,搭建起一套在线监测平台,实时掌握水体情形。湖南的某一地方于黑臭水沟治理进程里,采用智能水质监测浮标,实时报送水质数据,以溶氧波动为依据调整微纳米曝气装置的启停频率,并凭借此结果指导菌群再次投放,有效提高了系统稳定性以及治理效率,应构建起响应机制,把监测结果与菌种调配、曝气设施运行等整合成闭环反馈系统,依靠大数据分析及人工智能算法优化调控策略,实现对菌群活性的维持与生态系统适应性的管理,以此有效阻止黑臭情况反弹,促使农村微生态治理从“被动应对”过渡到“主动调控”[1]。

(四)推进治理机制创新与村民协同参与治理

农村黑臭水体微生态治理不只是个技术工程而已,更要落实机制创新与村民参与的制度保障工作,需建立以村集体为根基、村民为主体、政府与科研力量协同配合的多元治理机制,可经由设立村级环保理事会达成,推进生态护管员制度的实施,引导村民参与日常管护方面的工作、设备运行检查及简易水质检验。浙江德清的一个村落参与到治理项目中,通过培训让当地村民掌握便携水质测试工具怎么用,定期巡查后反馈水质相关数据,实现“村民加以运用、村民进行维护”,在机制规划层面,应改良激励体系,比如利用积分制对从事生态维护的行为给予奖励,引发村民的内在动力。应推进环保教育和政策宣传的工作,助力村民提升对微生态治理价值的认同感,营造宜人的生态文化氛围,通过推动村民责任意识与参与深度的增强,实现治理由“外源推动”过渡到“内源自管”,形成“共建共治共享”的水环境治理局面,切实保障治理成果得以长效维系[2]。

结论

农村黑臭水体的微生态治理关键在于构建结构完整、功能协同的微生态系统。应从功能菌群定植、水体环境调控、有机污染降解机制及生态多样性维持等方面协同推进,形成稳定高效的净化体系。通过多元微生物系统构建、立体生态结构优化、智能化动态监测以及多方协同治理,可有效提升治理的稳定性与可持续性。建议今后加强菌群技术筛选与集成应用,构建“技术 + 管理 + 参与”三位一体的治理新格局,助力农村水环境质量根本性改善。

参考文献

[1] 陈建军 , 伍惠郡 , 张华俊 , 等 . 生物滤墙 - 水下森林耦合工艺在农村微黑臭水体治理中的应用 [J]. 净水技术 ,2025,44(03):86-95.

[2] 王珅 , 陈琦 , 于德瑞 . 我国黑臭水体治理技术探析 [J]. 黑龙江环境通报 ,2025,38(03):95-97.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)