中国古代记数方法的发展与教学

信维

天津市教育科学研究院 天津 300191

引言

本文通过介绍中国古代的记数方法的发展,包括原始人类对于数的概念,古代记数从算具记数阶段、到数码记数阶段再到文字记数阶段的演变,结合相关教学活动,带领学生重温历史上记数方法的变革,在过程中学会发现问题、解决问题,并能探索数学史融入数学教育的趣味性和意义,达到寓教于乐的目的。

一、记数的历史发展

1.原始记数

远在原始社会,人们生存的第一需要是觅得食物。如果抓到猎物,就是“ 有” 食物可以吃,否则,就是“ 无” 。所以人类对数的最早认识就是“ 有” 和“ 无” 的区别。之后,人们不再局限于“ 有” “ 无” 食物可以吃,开始进一步关注食物是否足够,是否会有剩余,“ 多” 和“ 少” 的概念随之发展。但是此时原始人类还没有抽象数字的概念。

2.古代记数发展过程

人类发展到一定阶段,不再满足于“ 有” “ 无” “ 多” “ 少” 的认知,对于记数的需求愈发强烈。通常来讲,古代的记数法大致可分为三类:算具记数、数码记数和文字记数。这三者紧密联系又互有区别。

(1)算具记数阶段

古代保存数值记录的方法,最初为用石子、贝壳、竹棍等记数,但是用来记数的石子堆容易变化,信息无法长久保留,更为方便、更易保存的结绳记数和刻痕记数就随之产生。汉代郑玄曾说道:“ 事大,大结其绳;事小,小结其绳;结之多少,随物多寡。” 《周易·系辞》也有记载:“ 上古结绳而治,后世圣人易之以书契” 。历史数据表明,在上古之世,人们在绳子上打结来记载事物的多少,之后发展为用书契,即刻了缺口的木片或竹片来刻痕记数。

(2)数码记数阶段

经过数万年的发展,终于出现了书写记数以及相应的记数系统。以下按时代顺序列举世界上几种古老文明的早期记数系统,包括古埃及象形数字(公元前 3400 年左右)、巴比伦楔形数字(公元前 2400 年左右)、中国甲骨文数字(公元前 1600 年左右)、希腊阿提卡数字(公元前500 年左右)、中国算筹数码(公元前500 年左右)、印度婆罗门数字(公元前300 年左右)以及玛雅数字等(李文林,2002)。

可以发现的是,除了巴比伦楔形文字采用六十进制、玛雅数字采用二十进制外,其他均属十进制数系。而中国的记数方法,从商代创立的甲骨文的十进制计数法,到大约在春秋时期创造的筹算的十进制位值制计数法,逐渐发展完善。

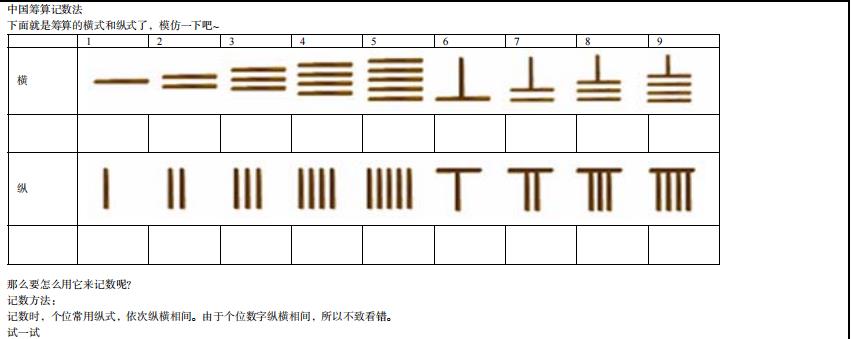

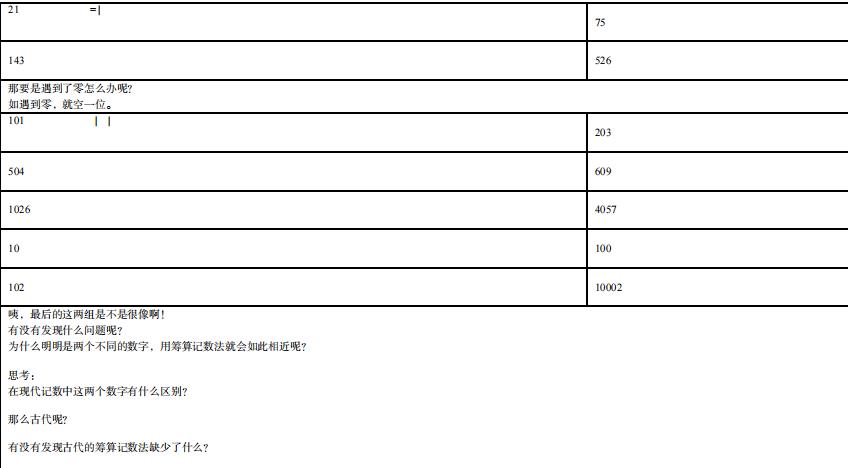

而所谓筹算,是用一种叫“ 算筹” 的运算工具来进行数字运算的方式。好比用珠算盘进行运算,叫做珠算一样。算筹是我国古代独有的一种计算工具,在明代珠算盘广泛普及之前被长期广泛运用,产生杰出的数学成果。用算筹摆出的数字有纵式和横式两种形式,记数时,个位常用纵式,依次纵横相间。由于个位数字纵横相间,所以不致看错。如遇到零,则空一位。这种记数法,实质上就是现在我们所采用的十进制位值制记数法,它用数字在数目中的位置来表示位值,从而用最少的数字符号,来最有效的表示数目。它是科学史上的一伟大发明。然而遗憾的是,中国虽最早创用十进地位制记数法,但零是采用空位表示的,起初没有专门符号。“ 0′′ ,这一记数法的关键数字,产生与印度,是现在通常使用的阿拉伯记数法的前身。

(3)文字记数阶段

文字记数阶段是中国数学史上一个重要的里程碑。在原始图画和象形文字的基础上逐渐发展出了甲骨文,这种出现于商代后期的文字系统,可以说是中国最早具有完整形态的文字记数体系。甲骨文中所见的数字已经具备了明确的进位概念和符号表达,能够清晰表示十、百、千等数量单位,形成了一套较为系统的记数方法。

随着时间推移,这种记数系统经历了演变与发展,逐渐脱去原始的象形特征,走向符号化与规范化。在这一过程中,数字的写法不断简化、统一,最终形成了今天我们所熟知的“ 中国数字” ——即一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。这些数字符号不仅形态简洁优美、线条流畅,同时非常便于识读与书写,极大地促进了计算与记录效率的提升。

正因为这种数字系统兼具实用性与美观性,它很快便在民间、商业和官方文书中广泛流传开来,成为中国历史上使用时间最长、影响最为深远的记数系统之一,也为后世算学的发展和计算工具的演进奠定了重要的基础。

3.十进制制记数法得以普遍应用的原因

由于自然数有无限多个,如果每一个都用一个独立的名称和记号来表示,这显然是不可能的。所以,数学需要一种简化的方法来表示这些数字,这种需要促使进位制的产生。进位制使得人们可以运用有限的“ 数字符号” 表达无限的数字。

易尔斯(Eels)的调查显示,原始美国亚美力加各民族的 307 种数系中,有 146种是十进制的,106 种是五进位与五进的十进制。而历史所记载的古代记数法中,十进制记数法也占据较大比例。根据语言学家对世界各进化民族和多数原始民族语言的研究,这是由于人类的手有十个手指,可以自由伸屈,是一个很好的天然计数工具。所以手指是最初的记数器,于是人们通常多采用十进制制。

二、教学设计

在对中国古代记数方法从算具记数、数码记数至文字记数的演进过程进行系统梳理之后,仅仅停留在知识介绍的层面是远远不够的,进一步的问题在于如何将这一历史脉络转化为有效的教学实践。教学应当成为一座桥梁,引导学生沿着古人的思考轨迹,重温记数方法的发展,在这个过程中引导学生发现每一个阶段较上一阶段的发展,并发现存在的问题,引导他们解决这一弊端,走向下一阶段,亲历从具体到抽象、从繁琐到简便的记数发展历程。教室可搭建相应的场景,模拟古代的环境,运用游戏的方式让学生参与进来,在模拟场景中动手操作,在问题驱动中主动思考,在阶段跨越中体会数学进化的必然与智慧。因此,接下来介绍的教学活动将依托场景化、游戏化的方式,带学生重返“ 历史现场” ,以任务驱动和合作探究为主要形式,使学生能够在具身体验中理解记数系统演进的内在动因。

此外,本文所设计的教学活动,不仅适用于常规数学课堂,也可拓展为跨学科主题学习项目,或在家庭环境中由家长引导进行探索实践。设计注重可迁移性和适应性,为学校多学科融合教学及家庭数学文化启蒙提供可行路径。

教学活动具体分为以下三个阶段:

(1)第一阶段,以讲故事和互动游戏为主,辨别“ 有” 与“ 无” 、“ 多” 与“ 少”的区别。

教师可以用原始人类的故事来开始这一堂课,带着学生从很久以前逐步走到今天,体验记数方法的发展过程。之后,教师可以用对小学生较有吸引力的物品作为教具,例如糖果(对不同年级学生配合不同具有吸引力的教具),模拟原始人类的觅食。左手拿着糖果,右手不拿,询问学生想要左右哪只手上的东西。学生会选择左手,因为左手上“ 有” 糖果,右手上“ 无” 糖果,引导学生认识“ 有” 和“ 无” 的概念。之后左手拿多些,右手拿少些,继续询问学生想要左右哪只手上的东西,学生还会选择左手,因为左手上的糖果“ 多” ,右手上的糖果“ 少” ,引导学生认识“ 多” 和“ 少”的概念。

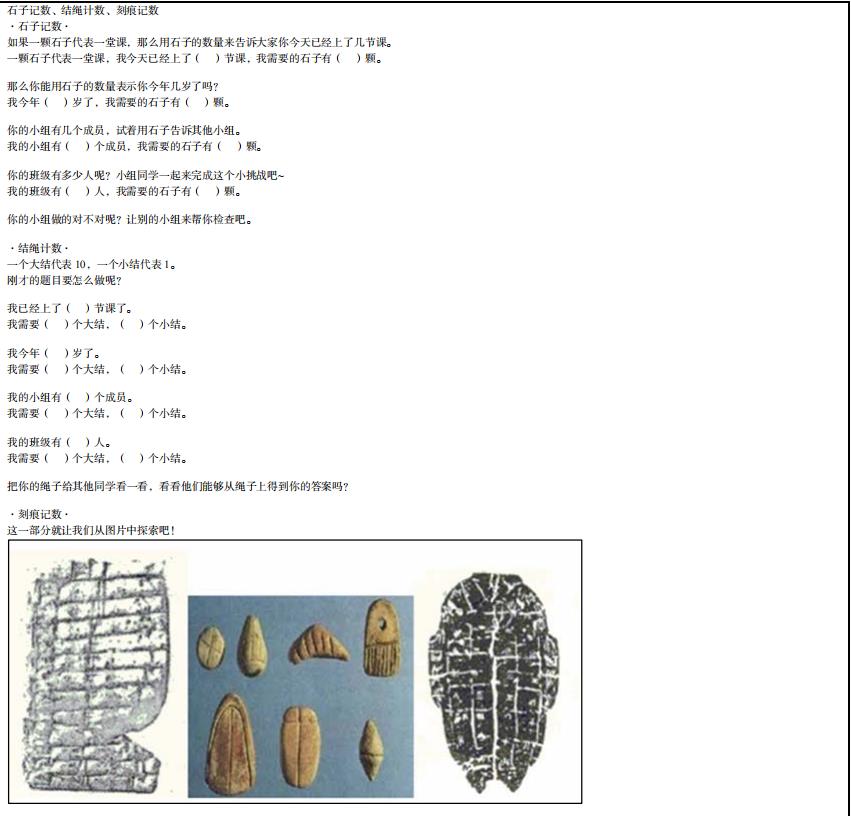

(2)第二阶段,模拟石子记数、结绳记数、刻痕记数。

教师可将班级分成几个小组,发给他们一些小石子和绳子,然后设计一些情景。比如一颗石子代表一堂课,那么用石子的数量来告诉老师和同学你今天上了几节课,或是用石子的数量告诉大家你的年龄、你的小组有几个成员、你的班级有多少人等。然后小组之间互相检查,发现数字较大时检查所需时间较长。进而引出“ 结绳记数” ,一个大结代表 10,一个小结代表 1,再来重复刚才的场景。比较所需时间以及难易程度,讨论石子记数与结绳记数之间的区别。刻痕记数因为不易操作,故由教师用图片的形式展示给学生。

(3)第三阶段,学习中国筹算记数法。

首先是熟悉横式和纵式的写法。让学生试着模仿,之后练习看到可以认出是哪个数字,最后尝试着自己书写。在练习的过程中,引导学生去思考纵横相间的好处,再以102 和 10002 为例,让学生在书写的过程中发现问题,进而讨论“ 0′′ 这一数学符号的重要意义。

下面是配合教学活动的教学材料。

三、将数学史融入现今教学的意义

数学与其他学科或知识领域相比,具有显著的历史延续与积累特性,其重要理论往往是在既有成果之上不断继承、演进和完善而形成的。而数学史不仅仅是单纯的数学成就的编年记录,李文林(2002)说过,数学的发展史绝不是一帆风顺的,在更多的情况下是充满犹豫、徘徊,要经历艰难曲折,甚至会面临危机。对这种创造过程的了解可以使我们从前人的探索和奋斗中汲取教益,获得鼓舞和增强信心。

将数学史融入数学教学的研究显示(陈建苍和柳贤,2005),选取适当的数学史内容融入教学对于学生的数学学习态度有正向的提升,数学史的融入,使学生感受到数学家的聪慧、敏锐以及坚持、百折不挠的精神,也为数学平添“ 人情味” ,让学生更有信心和勇气。

数学史的内容可以配合不同年级、不同课程阶段的教学内容,对现代教学起到辅助作用。在现今的教学中,小学生将会在一年级开始认知多与少,在了解数字之后开始学习 10 及以上的数字及进位的内容,之后会逐渐学习三位数和四位数,以及数值更大的数字。现在很多家庭对于子女的培养从其年幼就开始,很多学生在入学前就已经掌握了一部分数学技能。但是学生需要较生活化的教学,同时,数学也不只是一门技能,更是一门值得欣赏的艺术。古代记数的知识可以帮助他们了解多与少的概念,以及使用进位制的原因和重要性,作为基础教学非常重要。在明白原理之后,才不会只是遵循规则,为了进位而进位。同时对于逐渐增大的数字,也不会有畏惧感,而是可以更清楚的面对。

同时,有许多家长对自己的孩子扳着手指头数数表现出担忧,担心孩子都这么大了还扳着手指头数数。其实这是大可不必的,因为用手指来辅助数数,这种“ 匹配”的方法,既是人类的智慧,也是人类的本能。与人类发展初期一样,小学生具有利用手指进行匹配记数的本能。历史中,人类及其记数方法的发展过程,其实浓缩后就是一个人的数学能力的成长过程。所以家长对子女在数学学习方面进展慢的担忧,可以通过对数学史的认知得以缓解。对于数学史的学习可以引导学生遵循历史发展的规律和人类的本身特性,逐步发展,循序渐进。

四、总结

中国古代的数学发展一直在世界上占据领先地位,创造了许多充满智慧和具有开创性的数学成就,记数方法方面亦是如此。而新的记数成就都是在旧的基础上发展而来,这也印证了数学是一个历史性和积累性很强的学科,这正是现今仍要将数学史引入数学教育的原因。

学生在认知历史的过程中,富有兴趣、亲自动手模拟历史,面对遇到的困难通过小组合作寻求解决方法,这是日常学习中很难见到的。所以,在这个过程中,学生充分认知自我,锻炼合作解难能力。最原始的历史变迁可以辅助正规的基础教育,为今后难度逐渐提升的学习建立信心和兴趣,打下良好的根基。

参考书目:

陈建苍和柳贤(2005):数学史融入无穷等比级数教学之探究,《数学与科学教育》,3,页 57-77。李文林(2002):《数学史概论(第二版)》,北京,高等教育出版社。作者简介:信维,1995 年 3 月,女,汉族,人,博士,研究实习员 研究方向:数学教育方向基金项目:2025 年度院级课题“ 高中数学大单元教学设计与实践研究” (TJJKY2025-QN-45)。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)