重度心衰患者治疗中大剂量呋塞米持续静脉泵入的效果分析

张晶

农安县人民医院 吉林长春 130200

随着社会的发展和人口老龄化进程的不断加快,心血管疾病的发病率呈现逐年上升的趋势,其中,心力衰竭是各种心脏疾病的终末阶段,已成为威胁人类生命健康的重要公共卫生问题 [1]。目前,临床治疗重度心衰患者的方式以利尿剂为主,其中呋塞米起效快、利尿作用强,已成为临床治疗该病患者首选药物。然而,随着临床经验的积累,人们逐渐发现,呋塞米在不同剂量及不同给药方式下的治疗效果差异较大 [2]。间断静脉推注虽然能在短时间内缓解患者的临床症状,但药效维持时间短、血药浓度波动大,因此患者用药后易出现血容量骤降情况,从而影响患者的预后效果。因此,部分临床医生和研究者开始尝试采用大剂量呋塞米持续静脉泵入的方式,以期在保持稳定血药浓度的同时,增强利尿作用,改善患者循环状态 [3]。但持续泵入大剂量呋塞米在重度心衰者的具体应用效果目前尚缺乏优质的循证依据,鉴于此,本文运用随机对照试验分析方法,将不同给药方式治疗重度心衰的相关资料予以总结。有关内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

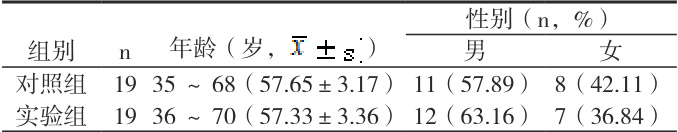

2024 年 3 月 --2025 年 3 月,选取我院收治的 38 例重度心衰者,按照抛硬币的方法分为两组。纳入标准:重度心衰者;签署知情同意书;治疗方式耐受者;排除标准:颅脑责任病灶者;存在精神、意识障碍者;合并恶性肿瘤者。两组一般资料差异无统计学意义,P>0.05 ,具有可比性,详见表1。

表1 患者的一般资料

1.2 方法

对照组:静脉推注,呋塞米,120mg。

实验组:静脉推注 40mg 后,再持续静脉泵入 200mg ,给药速度 10mg/h

2 组患者治疗 5d

1.3 观察指标

(1)治疗有效率:显效:心功能改善 ⩾2 级;有效:心功能改善 1 级以上;无效:临床症状未减轻,治疗有效率 σ=σ 显效率 + 有效率。

(2)水肿消退时间、住院时间、气促缓解时间。

1.4 统计学分析

本文中计量资料、计数资料分别由、n( % )表示,数据传入Excel 表并利用 SPSS.28 软件予以统计学分析,经  检验所得结果P<0.05 ,提示相关数据差异存在统计学意义。

检验所得结果P<0.05 ,提示相关数据差异存在统计学意义。

2 结果

2.1 治疗有效率

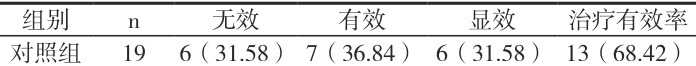

实验组高于对照组, P<0.05 ,详见表 2。

表2 治疗有效率(n, % )

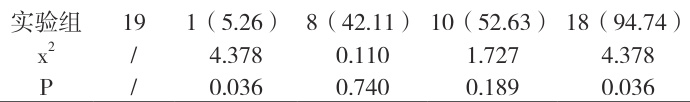

2.2 水肿消退时间、住院时间、气促缓解时间

实验组低于对照组, P<0.05 ,详见表 3。

表3 水肿消退时间、住院时间、气促缓解时间(  ,d)

,d)

3 讨论

本次研究显示,治疗有效率:实验组高于对照组且水肿消退时间、住院时间、气促缓解时间低于对照组, P<0.05 。分析原因:呋塞米具有阻断髓袢升支粗段 Na ⁺ -K ⁺ -2Cl ⁻共转运体的能力,能促进尿钠排出和水分清除,缓解了水钠潴留症状,因此患者的心脏前负荷得到减轻,从而缓解了患者心衰临床症状。但由于静脉推注呋塞米的药物半衰期较短(约为 2 小时),血药浓度波动较大,易造成利尿作用的不连续性,因此患者用药后不良反应风险较高[4]。同时,推注式给药在药效波动期间,患者的排尿量不稳定,体液平衡调节存在一定难度,从而影响了患者治疗效果。持续静脉泵入则能维持相对恒定的血药浓度,避免“峰谷效应”所导致的水钠潴留反弹,使药效作用更为平稳且持久,因此患者用药后的治疗有效率较高。由于该方法能够持续促进体内液体排出,使得患者下肢水肿、肺水肿等症状明显改善,因此患者的住院时间较短 [5]。由于持续泵入能够更有效清除体内多余液体,减轻肺部淤血,缓解患者因肺循环高压所引起的呼吸困难,从而缓解了患者临床症状。通过静脉泵持续输注呋塞米,可实现规范、可控、精准的药物递送,有效减少人工操作误差,从而改善了患者临床症状。

综上所述,重度心衰患者接受持续静脉泵入大剂量呋塞米疗效显著,对其身体康复具有促进作用,因此该治疗方案值得在临床上推广。

参考文献

[1] 杨逸 , 顾寒英 . 大剂量呋塞米持续静脉泵入对老年重度心力衰竭患者心功能的影响及疗效观察 [J]. 贵州医药 ,2022,46(7):1038-1039.

[2] 杨春悦 , 张刚 , 贾露莎 , 等 . 大剂量呋塞米持续静脉泵入治疗老年重度心力衰竭患者的疗效分析 [J]. 中国现代医学杂志 ,2021,31(10):4- 8.

[3] 阿丽叶·艾尼瓦 , 艾尼瓦尔·阿布力孜 . 芪苈强心胶囊和多巴胺及呋塞米泵注在慢性心力衰竭急性发作患者中的应用效果 [J].中外医学研究 ,2025,23(3):146- 150.

[4] 刘赛磊 , 焦鹏 . 呋塞米与多巴胺低剂量给药调节心衰并肾功能不全患者的观察 [J]. 临床研究 ,2024,32(5):66- 68.

[5] 赵峰 . 呋塞米、单硝酸异山梨酯与硝普钠联合应用于风湿性心脏病合并心衰患者临床治疗中的效果观察 [J]. 反射疗法与康复医学 ,2024,5(6):126- 129.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)