极端天气对企业运营的多维影响及韧性应对

杨蕊

四川文化产业职业学院

一、引言

气候变化增加了极端天气气候事件发生的范围、频率和强度,带来巨大的经济损失已成为区域经济发展的重大挑战 [2]。成都作为典型盆地内陆城市、西部地区经济发展核心地带,其区域内企业正面临气候敏感性成本指数增长与能源结构转型需求的双重压力。本研究基于气候韧性理论框架,以典型内陆城市成都为研究对象,主要分析:1)气候敏感性成本的结构性特征;2)极端天气对企业运营的多维影响;3)企业气候韧性提升的协同路径。通过多维度的分析,旨在为区域企业应对气候风险提供系统性解决方案,同时为内陆城市气候适应性发展提供理论参考。

二、气候敏感性成本的结构性特征

区域差异性:成都作为典型的盆地城市,其地形、产业及城市化进程等因素导致显著的城市热岛效应。2024 年8 月,成都市气象台发布的红色高温预警显示:主城区最高气温达37℃以上,而简阳东部新区则突破 40% ,形成明显的区域温差。这一现象是盆地地形与大气环流共同作用的结果:首先,地形条件奠定了温度差异的基础,东部新区处于龙泉山脉东侧的低洼地带,平均海拔较西部温江等地低200余米,低海拔导致空气压缩增温,叠加山脉阻挡冷空气东进,使东部温度显著高于西部;其次,大气环流模式加剧了区域温差,夏季青藏高压中心偏东偏强,其下沉气流在东部新区产生持续性干热压缩,而西部地区则受益于残余冷空气的调节作用,东西温差最大可达 4°C (如 2024年8 月24 日东部新区 40.2% vs 温江 36.1qC );作为成都高质量东进的变融动力引擎,东部新区城市化进程一直在加速,2023 年,成都东部新区实现地区生产总值302.8 亿元,同比增长 21.3% ,增速全市第一,展现出强劲的发展动能,产城开始深度融合 。城市化进程与生态之间的相关性逐步加强,这几重现实因素,形成了" 低拔热堆积 + 高压下沉增温 + 城市化热岛" 三重区增温机制,使得区域性温差显著。

成都气象台

行业差异性:

成都重点产业的气候敏感性成本呈现显著的行业分化特征,极端气候事件如高温、干旱和暴雨正通过多重路径冲击产业链运行。电子制造业对环境温湿度的严苛要求使其成为气候风险高敏感领域,汽车制造业则面临供应链中断风险,高温限电导致零部件供应商产能骤降;暴雨造成了大范围交通瘫痪与运营停摆,引发的物流受阻也进一步加剧了企业运输压力;生物医药产业受气候连锁反应影响突出,其冷链物流对温度波动极为敏感,高温限电导致药品存储稳定性下降;传统制造业则表现出更明显的成本传导脆弱性,装备制造行业的户外作业场景和复杂供应链同样面临挑战,高温可能降低设备运行效率,暴雨则增加露天仓储的原材料损耗风险。各行业在极端天气下暴露的问题更加确定城市的发展必须告别粗放,更加注重质量和韧性。当前,成都正通过“气候适应型城市”建设系统性降低产业风险。

时间差异性:气候敏感成本随时间呈现动态变化:

极端气候事件通过日内、季节和长期三个时间尺度持续重塑产业运行逻辑。日内波动中夏季午后电力负荷峰值与分时电价政策联动效应显著。数据中心等电力密集型企业需额外承担高峰时段的电价成本,这类日内波动导致的成本占比上升。而季节循环也引发消费行为和生产安排的结构性调整,《2025 年雾霾经济行业研究报告》指出,雾霾天气显著抑制户外活动,导致核心商圈客流量减少,并强调零售业需通过结构性调整应对季节性冲击 [4]。《2024 中国夜间经济发展报告》指出,面对天气影响下夜间经济的需求变化,供给侧应积极回应、推动结构优化,降低成本产出,应对气候变化带来的冲击 [5]。

长期演变体现为环境参数的改变对产业的深度渗透。极端气候事件频率和强度的增加迫使企业持续追加适应性投资、气候参数的系统性改变(如湿度下降但极端降水增加)导致企业必须同步应对矛盾性风险、气候政策的不确定性显著延长企业投资转型的回收周期。这种多维压力正推动企业将气候成本纳入全生命周期管理。

三、气候变化对企业系统风险的影响分析

随着国际社会对气候变化问题愈发重视,气候敏感成本已从单一物理损害向复合型风险溢价转型,企业面临的气候风险不再局限于自然灾害和能源价格波动,监管机构日益严格的环保法规、消费者对可持续发展的关注,以及因极端天气导致的供应链中断,都使企业经营环境更为复杂[6]。这一复合风险效应在成都重点产业中表现尤为显著。

2.1 能源供应稳定性风险

2023 年成都市政府工作报告明确指出,2022-2023 年间,成都因极端高温干旱陷入电力电量双缺的严峻困境。作为 “西电东送” 战略通道的关键枢纽城市,成都能源系统在气候变化冲击下暴露出显著脆弱性。据《成都年鉴(2024)》数据显示,2022 年 12 月至 2023 年 11月期间,全市出现高温天气(日最高气温 ⩾35‰ )达 180 站次,其中区域性高温集中爆发于 7 月中下旬。在能源供应端,极端高温导致电力需求呈指数级攀升,电力电量的短缺直接威胁工业企业正常生产,暴露出现有能源系统在极端气候下“脆弱性高、调节能力弱” 的结构性矛盾。而这种能源供应风险,在市场竞争层面也产生了连锁反应,传统高耗能企业因能源供应不稳定,低碳转型成效不佳,面临着生产成本上升、生产效率下降等问题,竞争优势快速流失。这种气候风险与能源安全的耦合效应,倒逼企业能源管理从" 被动响应" 向" 主动韧性" 转型。

2.2 供应链中断风险

在全球供应链网络与气候风险深度耦合的背景下,成都作为西部制造业枢纽正面临多维韧性挑战。世界气象组织(WMO)2025 年 3 月发布的《2024 年全球气候状况报告》显示,2024 年全球年均温较工业化前(1850-1900 年)升高 1.55±0.13∘ C( p<0.05 ),成为175 年观测史上最热年份(WMO, 2025) 。这一气候临界点的突破,正在通过生产、运输、仓储三环节系统性冲击供应链稳定。 气候变暖影响企业的生产率从而影响企业盈利 。在生产环节,高温迫使工厂频繁停工,供应延迟。2022 年8 月四川省" 让电于民" 政策要求19 个市州工业用户全停生产6 天,导致丰田成都工厂、泸天化等企业被迫停工[9]。在物流环节,基于基础设施的气候敏感性,高温使道路软化变形,运输领域受创,影响公路货运效率,增加交通事故风险,高温降雨可能导致铁路运输降低运行速度甚至引发停运。气候风险已从传统自然灾害维度升级为系统性供应链威胁,亟需构建包含气候适应力的韧性框架。

2.3 运营成本增加风险

气候风险正通过多重渠道重塑企业的运营成本结构,企业经营活动正面临前所未有的成本压力。极端高温导致制冷设备使用频率显著上升。研究显示,当气温突破34℃阈值时,空调、风扇和制冷设备加大使用,使得人均人均用电量平均增加 1. 6 % [10]。为应对气候不确定性, 部分企业选择分散生产布局, 考虑到天气风险, 企业会建造更多小型工厂, 这种提高生产网络韧性和灵活性的空间重组行为需要重构产业链和增加闲置产能,这种空间重构策略需要支付双重代价:既增加了固定资产投入,又因产能闲置造成资源浪费[11]。另外,各国推行的碳减排政策迫使企业加大环保投入,包括碳税支出、清洁技术研发等[12]。面对气候风险带来的多重成本压力,企业需要在短期应对和长期转型之间找到平衡点。这些额外支出看似增加了经营负担,实则是企业适应新时代的必要投资。

四、企业系统价值重构机遇与企业韧性建设

在当前全球气候治理深化的背景下,企业面临的气候规制正从成本约束转向创新诱导机制。运营弹性也被定义为公司吸收外部冲击并从中恢复的能力[13]。它使企业能够重构系统价值,建立企业韧性,从危机和环境变化中迅速恢复。当前,成都正通过“气候适应型城市”建设构建全周期应对体系。

1、能源结构转型

能源转型不仅是为了限制化石燃料生产和消费对环境的影响,应对气候变化的必要措施,也是确保能源安全、可靠性、可获取性、可负担性和可持续性的重要途径 [14]。随着全球对气候变化的关注度不断提高,企业面临着日益严格的碳排放限制和能源转型压力。能源结构的低碳化既是产业结构调整的动力,也是产业结构变迁的结果,两者在经济发展过程中动态循环:能源生产技术的进步通过改变各产业的生产成本推动了产业结构转型,而产业结构转型从能源需求侧减少了高排放化石能源的使用 [15] 。

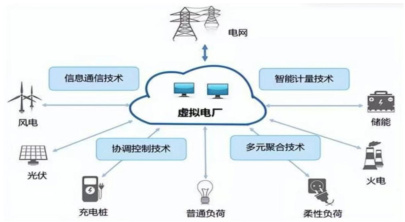

在" 双碳" 目标指引下,成都地区企业需从产业特性出发,在需求侧优化、供给侧革新与中构建低碳发展体系。在产业结构调整方面,在高能耗环节,需要建立动态调整机制,通过能效标准提升和能源替代有效推进转型。算力强大的数据中心及重点企业可进驻“虚拟电厂”通过大数据分析、人工智能模型与5G 通信技术实现分布式电源、储能设备及工业负荷的聚合调度电源协调管理系统实践模式以降低成本,同时部署液冷技术、智能能效管理系统降低单位算力能耗;装备制造产业则需针对航空航天、轨道交通等细分领域,淘汰老旧高能耗生产设备,推广节能装备,在能源消耗大环节引入电代气、氢燃料等清洁工艺,同步建立生产全流程的碳足迹追踪体系。

成都高新西区虚拟电厂

在能源供给侧,两大产业需融合绿色技术创新与产业链升级,打造具有国际竞争力的绿色产业集群。作为科技革命核心领域的绿色能源技术,能推动新能源汽车、绿色医疗、绿色建筑等关联产业发展,加速低碳产业结构升级与技术链、产业链融合,因此要聚焦风电、光伏储能等前低碳技术研发,健全能源科技创新机制,加快统一电力市场建设,推广低成本绿色能源以推动社会经济发展模式绿色化。

2. 供应链重构

全球碳边境调节机制收紧背景下,成都地区企业正面临碳排放核算趋严、跨境成本上升的挑战。作为中西部产业枢纽,其芯片制造、智能终端等环节的全球采购链存在隐性壁垒,航空航天装备的高端材料进口也因碳足迹追踪难而受限,供应链重构势在必行。成都作为西部唯一的双国际机场城市(双流机场、天府国际机场)和中欧班列核心枢纽,天然具备供应链中心化的地理与政策优势。依托国际铁路港和航空港,成都拥有多个产业的全球采购与集散能力。未来,依然要依托成渝经济圈协同优势,推动能源企业、电子信息产业等在周边城市建配套产业园,构建产业生态圈,缩短跨区域运输半径以降碳;装备制造领域则联动周边构建分布式网络,借中欧班列绿色通道优化跨境运输,降低碳排放强度。

3. 数字化改造

传统碳核算方法普遍存在数据采集不完整、排放因子更新滞后、系统边界界定模糊等系统性缺陷。相比之下,物联网传感网络的应用实现了生产全流程碳排放数据的实时精准采集,结合区块链技术特有的不可篡改性,成功构建了覆盖原料采购到终端交付的全程可信碳足迹追踪体系。在气候适应能力建设方面,基于气象大数据的预测性维护系统可实现提前72 小时预警极端天气对生产设备的潜在影响,配合智能物资调度优化算法,使企业应急响应效率提升。

4. 企业组织韧性构建

Tsiapa 和 Batsiolas(2019) 将韧性定义为复杂系统在面对动荡变化时生存、适应、进化和成长的能力 [16]。企业运营弹性被定义为公司吸收外部冲击并从中恢复的能力 [17]。它使企业能够从危机和环境变化中迅速恢复,最大限度地减少损失,优化资源,增强市场竞争力,支持可持续发展[18]。成都由于其特殊的地理位置和复杂的气候条件,企业面临着极端天气事件增多、资源供应不稳定等诸多问题,加强企业韧性建设具有极为重要的意义。从战略层面上,首先应将其纳入企业整体发展战略中,基于科学评估,主动识别气候变化带来的物理风险和转型风险,制定供应链、运营端应对策略。其次,企业需要从多维提升自身适应性,引入创新技术与科学管理模式,优化生产流程中的资源分配,在“双碳”目标下,参与到政策下构建的先进转型队伍中来。同时,应构建完善的风险防控韧性建设,在极端天气冲突下,通过适应企业自身的风险量化工具,预警功能模块等,优化业务布局,增强抗风险能力,最大限度减少气候造成的经济损失。对于成都区域企业而言,强化气候适应能力是实现长期稳健发展的关键环节。完善的风险防控机制不仅能帮助企业抵御气候异常冲击,更能促使其把握绿色经济转型中的新兴机遇,推动产业升级与创新发展。

五、 结论与建议

面对日益严峻的气候变化挑战,企业经营环境正经历深刻变革。从成都企业面临的迫切实际的问题来看,频繁出现的极端气候事件不仅威胁着物流、供应链及生产稳定性,更迫使企业从求稳与立新中生出新观念,从“被动”到“主动”选择转型,投入更多资源去应对环境变化。一方面加快技术升级步伐,开发更具韧性的运营系统;另一方面也积极参与气候适应标准制定,推动产业链整体减排。但其在转型过程中仍然暴露出韧性建立较慢、关键技术储备不足、先进水平差距大等核心问题。未来,将气候适应能力建设纳入企业核心战略,通过技术突破、供应链优化和市场创新相结合的方式,将成为企业在低碳经济时代获取竞争优势的重要突破口。

参考文献:

[1]Lee, S.H.; Choi, D.J.; Han, S.H. Corporate cash holdings in response to climate risk and policies. Financ. Res. Lett. 2023, 55, 103910.

[2] 王博文,贺一,滕飞 . 我国极端天气气候事件直接和间接经济损失的评估及归因 [J]. 气候变化研究进展 ,2025(07):1-20.

[3] 谢陶 . 中国城市规划设计研究院原院长李晓江:依托高品质公共服务成都东部新区将成为有活力、有潜力的新城 [N]. 每日经济新闻 ,2024-04-22(003).

[4] 中研普华产业研究院 .2025-2030 年中国雾霾经济行业市场形势分析及投资风险研究报告[R]. 中研普华产业研究院,2024.170.

[5] 赵一静 .2024 中国夜间经济发展报告 [R]. 中国旅游研究院 ( 文化和旅游部数据中心). 中国旅游研究院,2024(11).

[6]Li, Q., Shan, H. Y., Tang, Y. H., & Yao, V. (2024). Corporate Climate Risk: Measurements and Responses. Review of Financial Studies, 37(6), 1778–1830. https://doi.org/10.1093/rfs/hhad094.

[7] 世界气象组织 .2024 年全球气候状况报告 [R].State of the GlobalClimate 2024.WMO,2025.1-42.

[8] 黄苹,王晨晨,利聪 . 气候变暖风险对企业盈利的影响机制与应对措施研究 [J]. 中央财经大学学报 ,2025(06).68-82.

[9] 四川省经济和信息化厅 . 川经信电力〔2022〕87 号文件[N],2022.87

[10]Teng M , Liao H , Burke P J , et al. Adaptive Responses ∵ The Effects of Temperature Levels on Residential Electricity Use in Chi⁃ na [J] . Climatic Change , 2022 , 172 (3) : 32.

[11]Castro⁃Vincenzi J. Climate Hazards and Resilience in the Global Car Industry [M] . Princeton University Manuscript, 2022.

[12] Sautner Z , Van Lent L , Vilkov G , et al. Firm⁃level Climate Change Exposure[ J] . Global Ecological Change Journal , 2023 , 78 (3) : 449- 1498 .

[13]Li, Y.; Wang, X.; Gong, T.; Wang, H. Breaking out of the pandemic: How can firms match internal competence with external resources to shape operational resilience?J. Oper. Manag. 2023, 69, 384–403. [CrossRef]

[14]Genc, T. S., & Kosempel, S. (2023). Energy transition and the economy: a review article. Energies, 16(7), 2965

[15] 江深哲、杜浩锋、徐铭梽 .“双碳”目标下能源与产业双重结 构转型 [J]. 数量经济技术经济研究 ,2024(02).109

[16]TsiapaM,Batsiolas I Firm Resilience in Regions of Eastern Eu rope During the Period 2007~ 2011[J].Post-Communist Economies,2019,31:1,19~35

[17]Li, Y.; Wang, X.; Gong, T.; Wang, H. Breaking out of the pandemic: How can firms match internal competence with external resources to shape operational resilience?J. Oper. Manag,2023, 69, 384–403.

[18]Essuman, D.; Boso, N.; Annan,J. Operational resilience, disruption, and efficiency: Conceptual and empirical analyses. Int. J. Prod. Econ,2020, 229, 107762

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)