小学新生分离焦虑的个案干预与实践启示

陈秀

武汉市光谷实验小学 湖北武汉 430074

一、案例背景与问题诊断

(一)个案基本情况

小 O,女,6 岁,一年级新生,语言表达清晰。家庭为“父母 + 奶奶”结构,因父母工作繁忙,小O 自出生后主要由奶奶照料,日常活动范围局限于家庭、小区,幼儿园阶段较少参与集体活动,形成“以奶奶为核心”的强依恋关系,缺乏与同龄伙伴、非亲属成人的互动经验。

(二)分离焦虑表现

开学第一周,小O 的分离焦虑逐步升级:前期征兆(开学1-3 天)表现为每日迟到10-15 分钟,进教室后沉默静坐,拒绝早读与小组活动,午餐食量仅为他人 1/2,课间独自趴座、偶尔抹泪,教师安抚后情绪仍易反复;危机爆发(开学第4 天)时,她在校门口紧抱奶奶大腿、身体僵直,哭喊“我要回家,不上学”且呼吸急促颤抖,教师与保安劝说后情绪进一步崩溃,紧抓奶奶裤子不肯松开,拒绝与教师肢体接触。

结合鲍尔比依恋理论与儿童焦虑评估标准,小 O 的分离焦虑判定为中度,核心成因有三:一是依恋关系单一,长期依赖奶奶且未建立对其他成人的信任,入学后安全感崩塌;二是环境适应能力弱,缺乏集体生活经验,对小学作息、师生互动模式陌生,产生“失控感”;三是情绪表达与调节能力不足,无法用语言表达感受,仅能通过哭闹释放焦虑。

二、干预策略与实施过程

笔者以“重建安全感”为核心,结合儿童心理学理论与校园实操场景,设计“破冰- 转移- 赋能- 巩固”四步“安全感阶梯”干预策略,确保干预科学有效。

(一)第一步:破冰——以肢体共情传递安全感

小O 在校门口情绪崩溃时,教师摒弃传统“言语劝说”,采用“肢体共情”干预:先蹲至与小 O 平视高度(约 60cm),消除物理距离带来的压迫感;再双手掌心向上摊开,缓慢伸向小 O,轻声说“小 O,我是陈老师,你愿意先给我一只手吗?我们先站一会儿,不着急进教室”,以开放肢体传递接纳态度;待其哭声稍减,进一步共情:“小O 想奶奶才难过,对不对?哭没关系,但哭着说话老师听不清,你愿意慢慢告诉我感受吗?”,认可情绪并引导表达。

实施后效果明显:2 分钟后小 O 哭声转为小声抽泣;3 分钟后主动伸食指触碰教师掌心,完成首次肢体接触;5 分钟后将整只手放入教师掌心,身体僵直缓解,入校抗拒情绪显著减弱。

(二)第二步:转移——借同伴榜样搭建心理缓冲带

为避免小O 抗拒进教室,教师采用“同伴榜样”策略并拆解目标:选取前 3 天轻微焦虑、第 4 天已自主入校的同班学生小洋为榜样,介绍“穿蓝色衣服的是小洋,他昨天和你一样想妈妈,今天自己进教室,还说‘我很勇敢’”,以贴近案例减少其孤独感;设计轻量化承诺,引导“我们去教室门口看一眼小洋在做什么,看完想等奶奶再回来”,用“可退回”选项缓解未知恐惧;同时示意奶奶保持安静、避免妥协,且后退半步(仍在小 O 视线内),逐步弱化其心理依赖。

策略效果显著:小 O 思考 15 秒后同意“只看一眼”,初步放下对抗;到教室门口主动问“他在放铅笔吗?”,首次关注校园活动;观察后未提找奶奶,反而说“我也想放铅笔”,实现从“抗拒入校”到“主动试探参与”的转变。

(三)第三步:赋能——以正向激励激活内在勇气

小O主动提出“想放铅笔”时,教师从三方面引导:通过标签化肯定,蹲至平视说“小O 愿意尝试放铅笔,这就是勇敢!勇敢的小朋友能发现新快乐”,将行为与“勇敢”绑定;以选择性提问赋予自主感,问“你愿意进教室放铅笔,再和小洋打招呼吗?做到的话,放学老师和奶奶一起表扬你”,用正向反馈降低顾虑;通过仪式化行动,引导“先擦干眼泪、背好书包,再一起进教室”,强化适应暗示。

引导效果良好:小 O 自主整理状态,牵教师进教室;放好铅笔后主动对小洋说“我也有红色铅笔”,实现首次主动同伴互动;教师提出“先去忙,有问题找我”时,小O 点头同意,对教师信任度提升,对校园依赖感降低。

(四)第四步:巩固——家校协同编织支持网络

当日午后,教师致电小O 奶奶推进协同干预:详细反馈小O 从“拒绝入校”到“同伴互动”的进步,建议用“今天你主动牵老师手、和小洋分享铅笔,奶奶觉得你很勇敢”替代笼统表扬;推荐共读绘本《魔法亲亲》,指导“睡前在小O 手心印‘亲亲’,告诉她‘想奶奶就摸手心,这是奶奶的魔法’”,建立家校情感联结;约定次日采用“30 秒简短告别”(如“小 O,奶奶下午准时来接你,带喜欢的苹果,再见”),告别后立即离开。

协同效果显著:奶奶当晚与小O 共读《魔法亲亲》,小O 积极互动;次日小O 虽有轻微不舍,但未哭闹,主动牵教师手进教室,家校协同为巩固干预效果发挥关键作用。

三、干预效果与数据分析

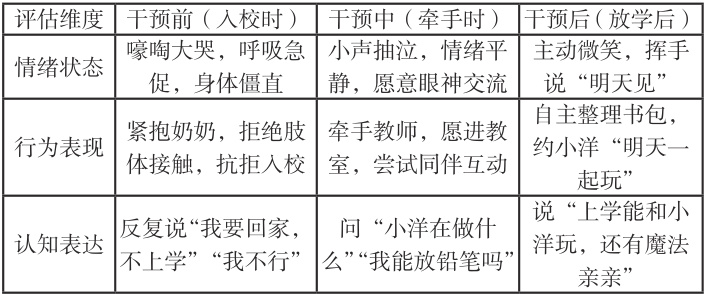

笔者从“即时效果”与“持续效果”跟踪,通过“情绪、行为、认知”三维度记录变化,辅以量化数据。

(一)即时效果:三维度快速转变

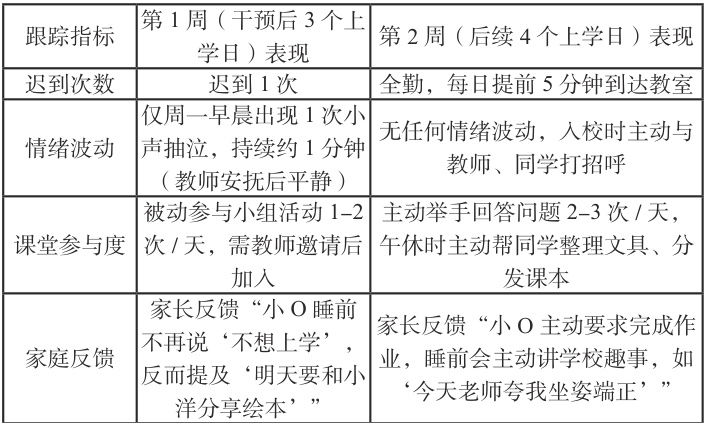

(二)持续效果:两周跟踪数据

(三)效果验证结论

“四步安全感阶梯”策略效果显著:短期1 天内突破“拒绝入校”障碍;长期两周内建立校园信任感,焦虑无反复;迁移效果突出,小 O将“勇敢”认知迁移到其他场景,掌握基础情绪调节方法。

四、反思与教育启示

在“掌心策略”实践中,肢体语言传递安全感的效果优于单纯言语沟通,通过任务拆解与轻量化承诺,可有效缓解儿童对未知环境的恐惧;同时,先接纳情绪再解决问题、以同伴案例或绘本替代抽象说教、家校保持一致温和回应,是干预成功的核心要素。但干预也存不足:此前未建新生情绪预警机制,导致小O 早期焦虑信号未被及时识别,后续需用“新生情绪量化评估表”前置干预轻度焦虑;教室缺乏“安心角”等情绪支持空间,需补充家庭照片、情绪绘本;现有策略仅适用于中度焦虑,需完善分层方案,重度焦虑需联合心理教师并引入家庭治疗。

本质上,新生分离焦虑是依恋关系从家庭向学校延伸的适应性重构,教师需承担“过渡性客体”角色,搭建家校情感联结桥梁。教育核心并非制止情绪表达,而是引导儿童建立自主应对焦虑的能力,因此新生适应阶段应摒弃规训式要求,采用倾听式沟通与适应性等待的温情干预,助力儿童平稳过渡,夯实心理健康基础。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)