“文”“行”共进:基于文本一实践协同的小学大思政观培育路径

陈小琳

福州金山小学 350008

大思政观培育已成为当今教育的重要使命,然而,当前小学思政实践活动却面临着不容忽视的问题:缺乏系统体系支撑,资源整合零散无序且缺乏明确规划。这直接导致学生在参与活动时难以获得连贯的学习体验,育人效应自然也难以持续显现。

统编版小学语文教材中的红色课文,作为传承革命精神、弘扬家国情怀的关键载体,其编排充分考虑学段特点,呈现出“由浅入深、由具象到抽象”的螺旋上升特征,与小学生的认知发展规律高度契合,在大思政观培育中占据着举足轻重的地位。

习近平总书记深刻指出:“‘大思政课’我们要善用之,一定要跟现实结合起来。”因此,以统编版语文教材中的红色课文为线索,整合丰富的实践资源,构建系统、连贯的育人体系,成为破解当前“大思政课”“实践无系统、育人难持续”困境的有效路径。二者的有机结合,既是提高小学语文教学质量的内在需要,更是落实立德树人根本任务,培养具有坚定理想信念、强烈社会责任感和家国情怀的新时代少年的必然要求。

一、红色课文资源的学段特征与实践需求

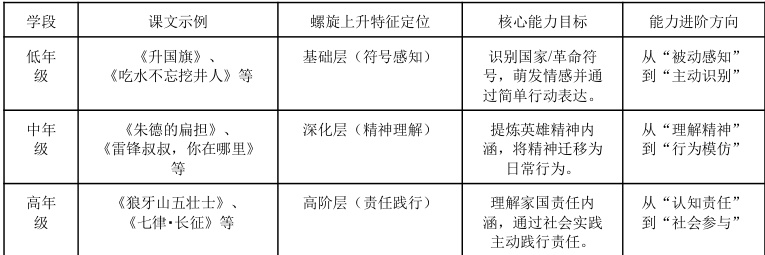

统编版小学语文红色课文按照“符号感知—精神理解—责任践行”的逻辑进行螺旋上升式编排,这一编排方式精准对应了小学生能力发展的规律,呈现出“基础感知—迁移应用—主动践行”的能力进阶显著特征。

统编版小学语文红色课文螺旋上升式编排梳理表

在低年级阶段,统编版小学语文教材中的红色课文以其独特的文本内容和表现形式,承担着通过具象符号建立学生对国家、党和革命先辈初步情感的重要使命。基于低年级学生以具象思维为主、对直观事物充满好奇的认知特点,他们需要可触摸、可参与的校园实践活动,将抽象的文本符号转化为具体的直接体验。

中年级的红色课文,在思政内涵的传递上,从低年级的具象符号感知深入到对英雄精神内涵的理解。中年级学生的思维开始向抽象过渡,但仍需要具体情境的支持。因此,他们需要场景还原、角色代入的实践活动,以深化对英雄精神的认同。

高年级的红色课文,站在更为宏观的历史视角,引导学生深入思考家国责任与时代使命。高年级学生抽象思维能力进一步发展,对社会现实有了更多的关注和思考。因此,他们需要走出校园、参与社会的实践活动,以践行责任担当。

二、“文本—实践”协同的螺旋上升育人路径

(一)资源整合策略:构建“三维对应”体系

为实现红色课文资源与实践活动的深度融合并精准发挥育人功效,构建“课文主题—思政目标—实践类型”三维对应体系至关重要。

低年级阶段以《升国旗》《吃水不忘挖井人》等课文为载体,聚焦国家符号认知,通过对国旗等国家符号的生动描绘引导学生建立对国家、党和革命先辈的初步情感认知。对应的思政目标是萌发爱国爱党情感,这是学生大思政观形成的基石。主要开展校园场景体验类活动,如组织模拟升旗仪式、“我给国旗画张像”活动等,让学生在描绘中加深对国旗等国家符号的认识,并融入爱国情感,强化爱国体验。

中年级阶段以《朱德的扁担》《雷锋叔叔,你在哪里》等课文为依托,侧重于英雄精神理解,通过讲述革命英雄故事引导学生深入理解相关精神内涵,思政目标是让学生认同高尚品质,培养对英雄精神的敬佩与向往并内化为价值追求,相应地开展社区情境参与类活动,像“重走挑粮路”、写“班级雷锋日志”等活动,实现从理解到模仿再到养成习惯的转变。

高年级阶段则以《狼牙山五壮士》《七律・长征》等课文为核心,将主题上升到家国责任担当,通过宏大历史叙事展现革命先辈的伟大壮举,引导学生思考家国责任与时代使命。思政目标是让学生践行时代使命,培养社会责任感和历史使命感,明白自身肩负的责任,为此主要开展社会研学探究类活动,例如组织红色纪念馆研学活动、“长征精神与当代少年”主题实践活动、撰写“新时代长征故事”报告等,深化对长征精神的理解并与现实结合,激励自身勇于担当,为中国梦贡献力量。

(二)活动设计策略:分学段进阶式实

1.低年级:文本复现式实践

低年级学生以直观形象思维为主, 具体的事物和亲身的体验。因此,文本复现式实践活动旨在将课文场景转化为可体验的 文内容的理解和情感的共鸣。如《升国旗》教学后,“小小护旗手 范等指导后分组训练,活动时身着整齐服装模拟“整队—升旗—敬礼” 礼,脸上满是自豪与崇敬。这一过程让学生直观感受升旗的庄严,深刻理 增强 认同感,将抽象爱国情感具象化,在幼小心灵播下爱国种子,为大思政观培育筑牢基础。

2.中年级:文本延伸式实践

中年级学生的思维开始向抽象过渡,他们在理解课文精神的基础上,渴望将其延伸到生活中,通过实际行动来验证和深化对课文的理解。文本延伸式实践活动正是基于这一特点,从课文精神拓展到生活行动,引导学生在日常生活中践行课文所传达的价值观。以《雷锋叔叔,你在哪里》教学为例,学习后发起“班级雷锋日志”活动,教师先引导学生理解雷锋精神内涵,再鼓励他们在生活中主动助人并记录过程与感受——有的帮同学解难题,有的关心弱势群体,有的承担班级卫生,日志中“帮助别人就是快乐自己”的感悟,体现出学生将雷锋精神融入日常,实现从“故事理解”到“行为模仿”再到“习惯养成”的延伸,既深化了对雷锋精神的理解,也在实践中体会助人之乐,培养了社会责任感与关爱意识。

3.高年级:文本反思式实践

高年级学生的抽象思维能力进一步发展,他们对社会现实有了更多的关注和思考,渴望通过社会实践来检验自己的认知,形成对社会和人生的深刻理解。 文本反思 课文开展社会化探究,引导学生将课文中的历史精神与现实责任紧密联结, 培养他 们的批判性思 如《七律・长征》教学后,“长征精神在身边”调研活动中,学生分组采访社区老党员、观察身边 位者,探寻长征精神的当代体现,再撰写“新时代长征故事”报告,深入分析其当代价值与传承路径,从而深化 文理解,涵养社会责任感与使命感,为未来发展筑牢思想根基。

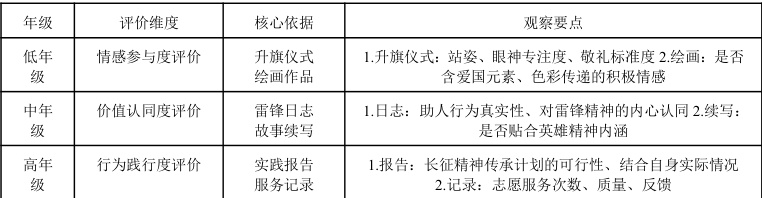

(三)评价反馈策略:建立“三维度”成长档案

基于不同学段学生的认知特点与成长规律,评价需呈现阶梯式聚焦:低年级侧重情感参与度,通过实践活动中的表现性评价记录学生对国家符号的情感共鸣,为教学调整提供依据;中年级侧重价值认同度,借助各类成果分析其对英雄精神的理解与认同深度,助力价值观成长;高年级则侧重行为践行度,通过报告与记录评估家国责任向具体行动的转化效果,激励实践中进步。

“三维度”成长档案分学段评价表

习近平总书记强调:“要遵循思想政治教育规律和学生成长成才规律。”“三维度”成长档案正是依据不同学段学生的思政教育规律和成长特点构建,从低年级的情感培养,到中年级的价值认同,再到高年级的行为实践,每个阶段的评价都紧扣“大思政课”育人目标,为教学调整和学生成长提供依据,助力学生在思政教育中实现螺旋上升式发展,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,落实“大思政课”立德树人的根本任务。

总之,红色课文资源与实践活动的螺旋上升协同,能够有效破解当前小学大思政教育中存在的“文本空泛化”和“实践碎片化”问题。通过构建“三维对应”体系、分学段进阶式实践以及建立“三维度”成长档案等策略,形成了一套完整、系统且具有可操作性的小学大思政观培育体系。这一体系不仅实现了红色课文资源与实践活动的精准匹配和深度融合,还为教师提供了明确的教学指导和评价依据,有助于提高大思政观培育的针对性和实效性。通过分学段的实践活动设计,满足了不同年龄段学生的认知发展需求,使学生在逐步深入的学习和实践中,实现了大思政观从情感认同到行为自觉的进阶,有效地促进了学生的全面发展和成长。

本文系2024 年度福州市大中小学思政教育一体化课题,课题立项批准号 FZ2024SZ02《大思政课”视域下小学实践活动资源的有效利用研究》课题研究成果。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)