口述史在初中历史教学中的运用

韩文杰

绍兴市文澜中学 312000

作为理论与实践相结合的教学方法,口述史在初中历史教学中的运用日渐完善与丰富。学生是历史课程教学的主体,在充分考虑学生学习历史、认识历史特点的基础上,将口述史教学方法引入初中历史课程,通过学生自主探究、口述实践,将课堂知识与生活经历相联系,以拓宽学生学习视野,真实感受历史,培养和发展学生自主学习、发现和解决问题的能力。教师指导学生进行口述史实践的过程,也是拓展教学资源、完善教学方法、改进教学方式、更新教学理念的过程。

一、口述史应用于中学历史教学的尝试

口述史教学需要与具体的课程内容相联系,否则就是纸上谈兵。《生活环境的巨大变化》活动课选自人教版八年级下册《中国历史》第六单元《科技文化与社会生活》。改革开放以来,无论是乡村还是城市,我们的生活环境都发生了巨大的变化,作为本册教材的最后一课,旨在让学生在学习书本知识的基础上,通过社会实践活动,从细微之处入手,了解改革开放以来中国发生的巨大、深刻的变化,明确改革开放取得的显著成果,见证时代变迁,感受个人命运与国家紧密相连,体会改革开放带给每个家庭、每个人的好处。

基于新课标要求与学情分析,笔者立足课堂教学实际,进行了比较完整的一次口述史在中学历史教学中的尝试。

1. 确定访谈主题及人物

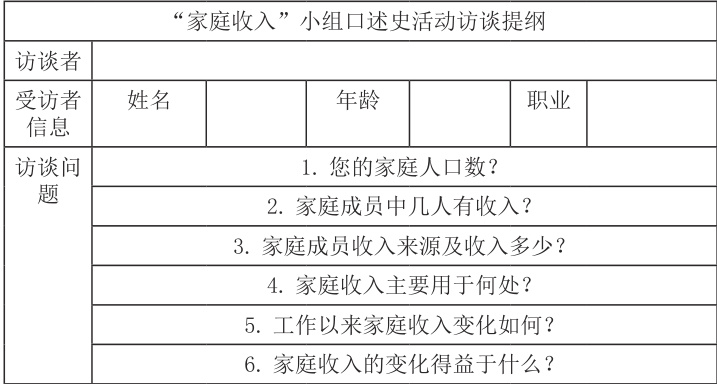

课前,学生自由组合成小组,并在组内协商好任务分工。“家庭收入”口述史子主题是与学生们息息相关的历史经历,学生可以将家庭成员或街坊邻里作为访谈对象,在轻松愉悦的氛围中完成访谈。值得注意的是,教师要提醒学生应围绕访谈主题选择典型性的人员开展访谈,并且需向受访者提前出示访谈提纲,说明访谈的目的与用途,让受访者提前了解准备,以期达到良好效果。

2. 设计访谈提纲

访谈提纲是访谈成功的关键,也关系到后期课程的实施与开展。学生在设计访谈提纲时,应充分了解主题背景与受访人背景,教师应对学生设计的访谈提纲进行修改完善,注意设计的问题要精炼有效、切合主题。同时,学生在开展访谈时要时刻围绕提纲进行,避免受访者在访谈过程中因为兴致高涨或情绪激动将访谈变成漫无目的的聊天。此外,为了让受访者更加自然的讲述,采访者可以将问题口语化。

3. 开展访谈

正式访谈前,学生应在组内进行模拟访谈,发现并完善访谈中的不足。正式访谈时,采访者应与受访者在比较安静的环境中展开,准备好录音设备及纸笔工具,及时记录访谈内容,并在访谈结束后将语音对话转化为文字材料。

学生分别对吴同学的父亲与江同学的奶奶进行了访谈。其中,吴同学家庭经济状况分析显示:其父(现年40 岁)职业经历呈现典型城镇化转型特征。21 世纪初,父亲在螺丝厂务工期间(月收入 1000 元)与母亲(塑料厂月薪约800-900 元)共同维持五口之家基本生计,家庭收支处于紧平衡状态。2000 年代中期转行物流运输实现收入跃升(年收入约 10 万元),此后因子女教育考量于 2015 年转型经营餐饮业,现通过自主经营包子铺实现年收益约 20 万元。家庭收入构成除主营业务外,还包括祖母的农村养老补贴(月均 300 元)及土地流转收益(年约 3000 元)。当前家庭支出主要涵盖家庭日常开支、子女教育支出及住房贷款与装修费用,呈现典型城镇小微经营者家庭财务结构特征。

对江同学奶奶的采访结论如下:江奶奶(生于 1945 年)早年成长于多子女家庭,其家庭经济模式历经三次结构性转变。集体经济时期(1964-1980),依托配偶工分维持生计;改革开放初期(1981-1990)通过家庭联产承包责任制获得土地经营权,形成 " 种植 + 家禽养殖 " 的生产模式,成功完成三子女抚育;后集体化时代尤为重视教育投资,在自身缺乏文化教育的背景下,依托制度性教育政策支持,实现代际向上流动——三名子女均通过高等教育实现职业非农化转型。该案例典型呈现了中国农村家庭从生存型经济向发展型策略转变的历史轨迹,印证了教育投资对打破贫困代际传递的关键作用。

4. 成果交流

访谈活动后,先组织组内成员梳理访谈要点、补充遗漏并统一结论;随后开展小组间轮转互评,每组派代表携带记录本到他组提问质疑、收集建议,同时接收其他小组的反馈;最后各组用可视化形式(如图表、情景再现等)在课堂展示核心发现,接受师生共同点评,教师最终整合共性问题指导优化,形成“实践- 反馈- 迭代”的完整闭环。

5. 反思修正

在口述史资料收集过程中,部分学生的访谈问题设计较为表面(如仅关注收入金额变化),未能深入挖掘受访者的情感体验或历史背景。例如,吴同学父亲的访谈中,对“创业困难”的细节(如资金压力、家庭矛盾)描述较少,可能导致学生对改革开放初期个体经济环境理解不够全面。

根据课前访谈内容,教师设计“家庭收入我来说”“家庭收入我来探”“家庭精神我传承”三个课堂教学子目,引导学生呈现口述史资料,分析家庭收入增长原因,体会改革开放的伟大意义,传承祖父辈坚韧的奋斗品格!

二、口述史应用于中学历史教学的意义

1. 口述史方法的有效运用:本次课程以“家庭收入”为切入点,通过口述史访谈活动将历史学习与生活实际紧密结合。学生通过采访家人,不仅掌握了口述访谈的基本方法,还从真实的生活故事中感受到改革开放以来家庭收入的变化历程,生动展现了个人奋斗与国家政策的互动,使抽象的历史概念具象化,增强了学生的共情能力与史料实证意识。

2. 学科核心素养的落实:课程目标明确指向历史学科核心素养的培养。例如,学生通过分析家庭收入变化的原因(如家庭联产承包责任制、乡镇企业兴起等),形成“历史解释”能力;通过梳理不同阶段农村居民收入数据,建立“时空观念”。课堂中“家庭精神我传承”环节,更是通过祖辈的奋斗故事,深化了学生的“家国情怀”,实现了知识学习与情感教育的统一。

本次课程通过口述史实践,成功架起了历史知识与生活经验的桥梁,学生不仅掌握了研究方法,更在情感上认同了改革开放的伟大意义,让历史课堂真正成为学生感悟时代脉搏、传承奋斗精神的沃土。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)