树式共生:大班幼儿生命班本课程的创新探索

鲍惠兰

杭州市西湖区申花路幼儿园 310030

一、问题现状

生命教育对于幼儿而言是不可或缺的一部分,在直接感知、实际操作和亲身体验中,正确的认识生命、珍爱生命、尊重生命,从实践中不断建构对生命恰当的认知。目前,幼儿园开展的生命教育缺乏对生命内涵的思考,幼儿未形成生命意识,究其原因,我们发现以下问题:

(一)预设式架构,脱离实际

生命教育开展过程中,对于内容的择取往往都是教师预设为主,跟着计划按部就班的进行。脱离幼儿对生命现象的实际需求。如:种植区的番茄苗枯萎了,于是教师预设了网式预计划,当孩子们提出寻找秧苗低头的原因时,老师急于引导孩子先去发现番茄苗的不一样,让孩子们去了解什么是枯萎?过程中孩子有些开始游离,逐步失去探究兴趣。教师的预设框架更多的是给予幼儿认知,而忽略了其真正的兴趣和实际需求,内容架构没有基于儿童视角。

(二)随机式参与,缺少进阶

课程开展过程中,教师缺乏思考,没有形成有脉络的实施体系,导致实践过程是随机的,无法做经验的获得和跟进。如:餐后散步经过阳台教师对芦丁鸡的环境让幼儿进行观看,继而进行过种植区,让幼儿去寻找长虫的叶子,在边走边看的过程中,幼儿的经验无法渗透和延续。显然,随机式的教育不具备学习性和价值点,他们对生命的认知停留在表浅的阶段,无法引发孩子从多视角去理解生命价值。

(三)过场式接收,鲜有持续

在具身体验生命教育的历程中,忽视生命教育每个阶段的关联性,无法给予幼儿其背后的教育意义和情感价值。如:孩子们惊喜的发现饲养的芦丁鸡生蛋了,分享时,小硕说:“我看到他的蛋是灰灰的。”“是小黑鸡生的吗?”“鸡蛋里面会有小鸡吗?好开心呀。”大家议论纷纷。老师:“是呀,母的芦丁鸡生了小鸡蛋,这是它的宝宝,下次我们再来看看会不会还生小鸡蛋”。于是和孩子们一起进行了记录。可见,对于新生命的诞生教师没有抓住契机,幼儿间、师幼间、和芦丁鸡之间都没有引发交互,因此无法推动和持续对生命的深入探究。

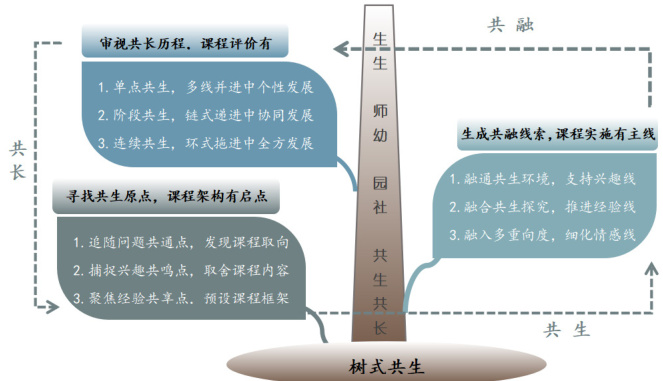

二、树式共生对生命教育的价值点

树式共生来源于共生理论,是指幼儿的学习应该像大树的生长一样,从一颗种子开始,向上生长出一根主干,吸收阳光雨露后,慢慢伸开枝杈,萌发片片的绿叶。树式共生理念下的生命班本课程也正是如此,一个种子就好比课程展开的支点,激发幼儿的学习兴趣,由这个支点延伸出去后,围绕课程内容,形成课程主线,使活动开展有抓手、有线索,助推幼儿根据课程需要和实际探究需要,生成联结自然、联结生命的学习方法。

树式共生理念下的生命班本课程具有生长性、内在逻辑性和互动性,使生命教育回归本真,通过真实的体验,在亲历中建立情感,让生命教育在持续中更加鲜活且自然。

三、具体实施策略

(一)寻找共生原点,课程架构有启点

课程的建构依托具有价值的课程切入点,因此它就像一颗种子,引发幼儿对问题的共通、对兴趣的共鸣以及对经验的共享,一步步推动生命教育走向更深层。

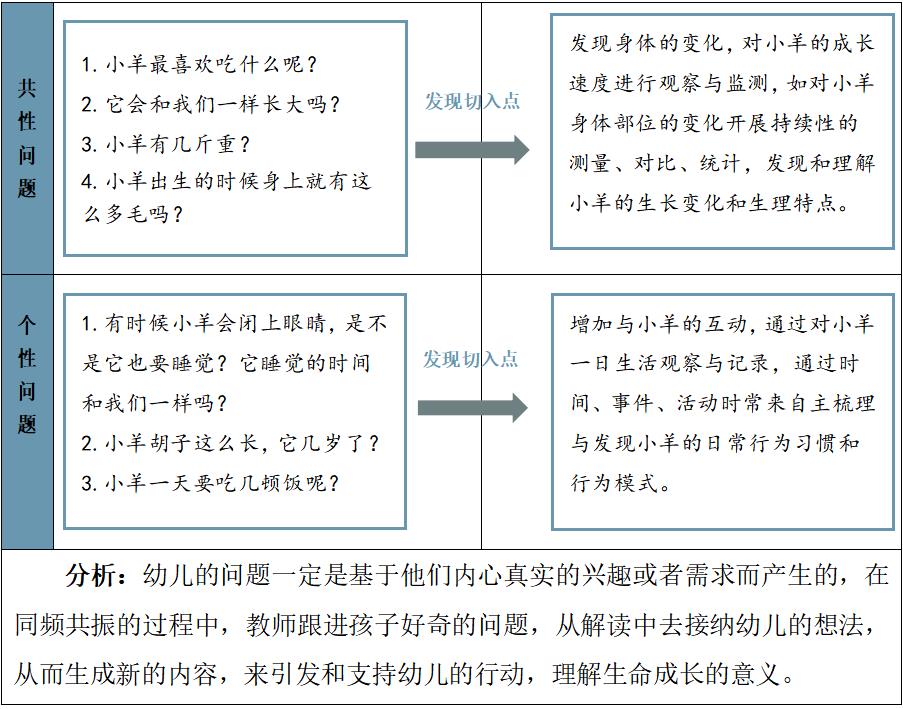

1. 追随问题共通点,发现课程取向

在参与日常的喂养和照护过程中,幼儿常常会对生命现象产生好奇,引发各种各样的问题,基于儿童视角我们尝试对问题进行梳理与解读,从共性和个性化问题中,尝试和幼儿共同观察、感知和探索,生成具有儿童本位的内容取向。

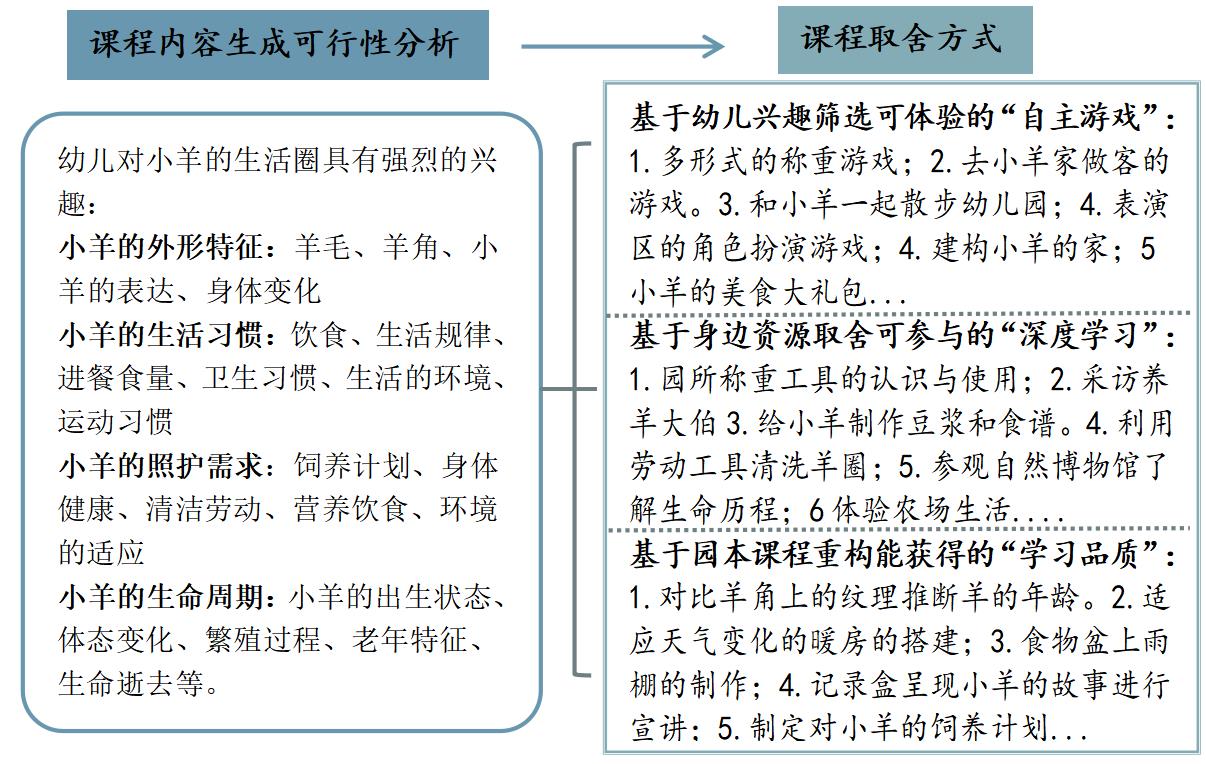

2. 捕捉兴趣共鸣点,取舍课程内容

班本化课程构建的核心是基于幼儿的兴趣,因此在课程实施前,教师需要对幼儿的兴趣、需要能否生成课程进行价值判断,从中捕捉和筛选与生命息息相关的内容,从而形成持续、深入的探究。

分析:每个幼儿具有其独立的个性,因此他们的兴趣和需求也都因为关注的不同为产生差异,因此我们需要捕捉到适宜大部分幼儿有共鸣的探究点,生发成具有发展价值的共同内容,推进课程的构建。

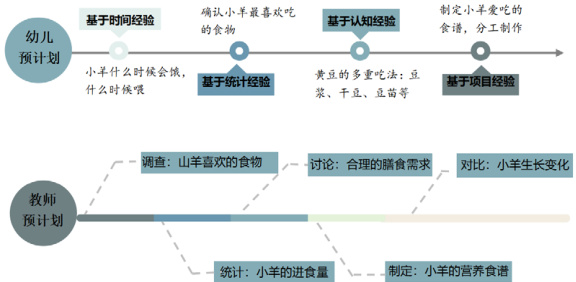

3. 聚焦经验共享点,预设课程框架

课程框架的预设需要建立在幼儿的已有经验之上,结合幼儿的已有经验,师幼共建课程框架,从不同的角度不断地丰富和生发生命教育过程中,更多的学习与探究的可能,生成具有班级特色的生命课程。

案例1 :以“制作营养食谱”为例:

分析:班本化课程基于幼儿的经验可以由幼儿发起、由老师发起,这是师幼共建课程框架的体现,幼儿的预计划指向自身已有生活经验的需求,教师的预计划指向生命教育中动物需求的核心经验,将班本化生命课程推向更深层次。

(二)生成共融线索,课程实施有主线

儿童的生命教育应该自然融入在一日生活中,具有自主性、可参与、可探究的教育历程,通过与环境的共通、与过程的共融、与情感的共鸣,助推幼儿持续性的观察、发现与交流。

1. 融通共生环境,支持兴趣线

生命课程的构建,往往离不开与之密切的环境。当幼儿纳入自然环境中,他们与环境产生共鸣,保持互动且充满活力,从中捕捉到与生命息息相关的内容,引发幼儿根据活动内容进行取舍。

分析:幼儿在选址的时候为结合周边的环境因素,从环境带给对小羊的照护中,看到不仅仅从园所内的共生、共情,还扩大到了社区、路人、小学等社会圈,这种互动正是对幼儿探究兴趣最大的支持。

2. 融合共生探究,推进经验线

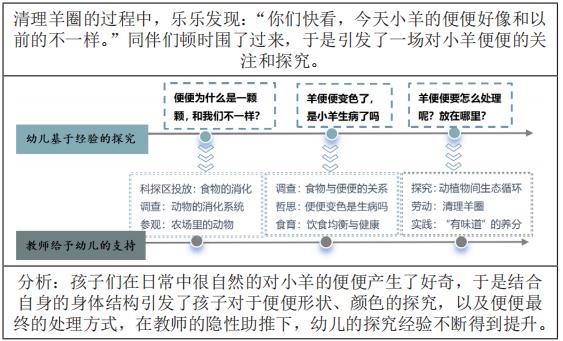

在活动中我们进行探究方式的融合,鼓励幼儿对观察到的问题点或者困惑点进行持续的探究,教师则同步进行隐性的助推和支持,帮助幼儿不断地积累和建构对生命探究的新经验。

案例 2 :不一样的羊便便

3. 融入多重向度,细化情感线

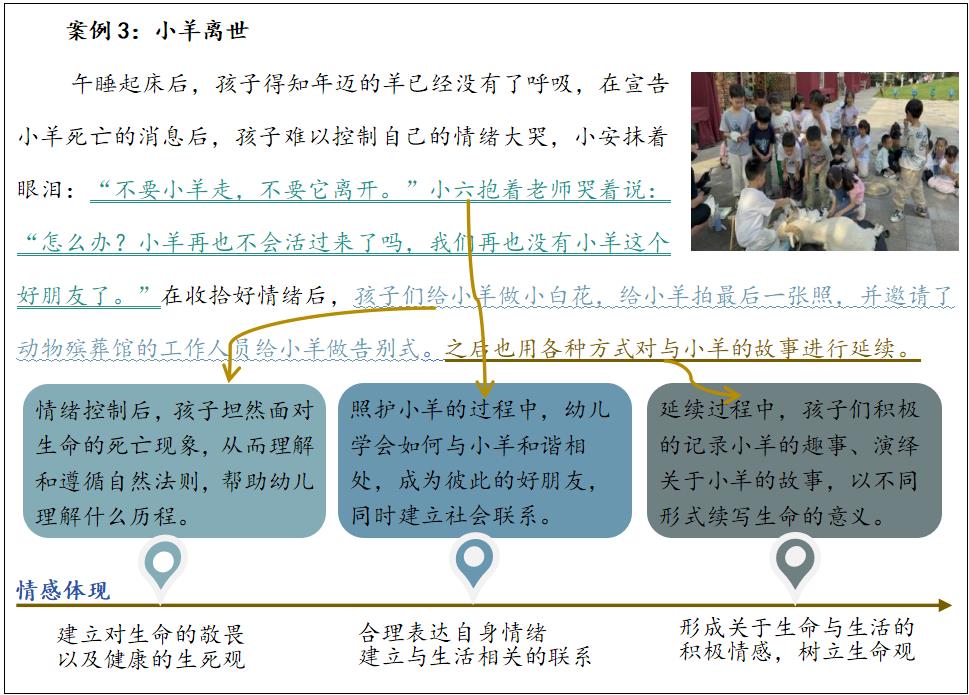

幼儿园的生命课程既是一种视角,又是一种教育期待,它的将情感线融入在自然、社会、精神生命的具象中,细化在生命教育中幼儿对于动物之间的那份责任、爱心、尊重、敬畏的情感脉络。

分析:因为小羊的离世,看到孩子们从多重生命视角产生的对生命的悦纳、尊重与敬畏,从一开始的难以抑制的情绪到坦然的去面对逝去的生命,帮助幼儿成为有温度、有责任、有情感的人。

(三)审视共长历程,课程评价有推进

幼儿的生命探究历程应该是多点共生,长线推进的,在这共同参与的过程中,从单点的个性发展,阶段的协同发展以及连续的全方发展,让生命课程更加丰富且真实。

1. 单点共生,多线并进中个性发展

在探究生命教育的活动中,每个儿童个体受已有经验、兴趣特点等影响,在沿着整体探究步调的同时,会出现较多的分叉点,引发单个内容之间的共生探究模式,于是同一时间内,会出现多个单点共生状态的发生,支持儿童个性化探究的同时,引发幼儿对关注内容的深度探究。

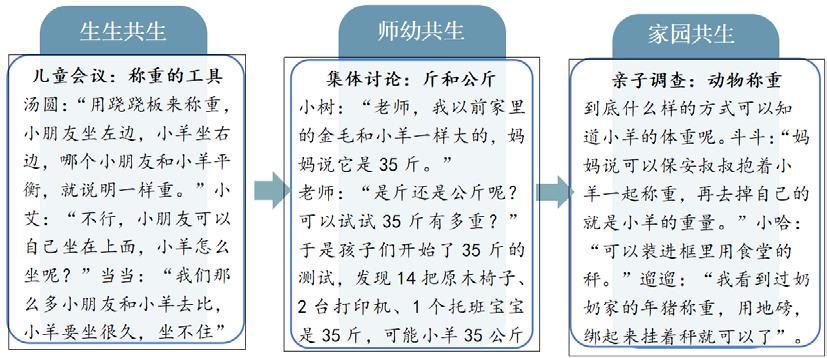

案例4 :小羊有多重?

日常观察中,小朋友发现小羊长大了不少,为了确认小羊的成长速度,孩子们决定给小羊称重,从体重的变化中获取小羊的成长速度。因此在探究小羊有多重的过程中,看到了孩子们不一样的探究线索。

分析:在对于小羊有多重源自于孩子的日常观察,因此在过程中,孩子们互相提出自己的想法,并与老师、家长产生想法碰撞与验证,从多线并进中将生命教育的内容与自然、社会、生活有机结合。

2. 阶段共生,链式递进中协同发展

阶段共生基于生命教育的阶段性,是从一个阶段到另一个阶段的递进,也是达成共生的一种形式,幼儿将自己的观点、情感、结果通过小组、集体的方式,促进幼儿在递进过程中发展。

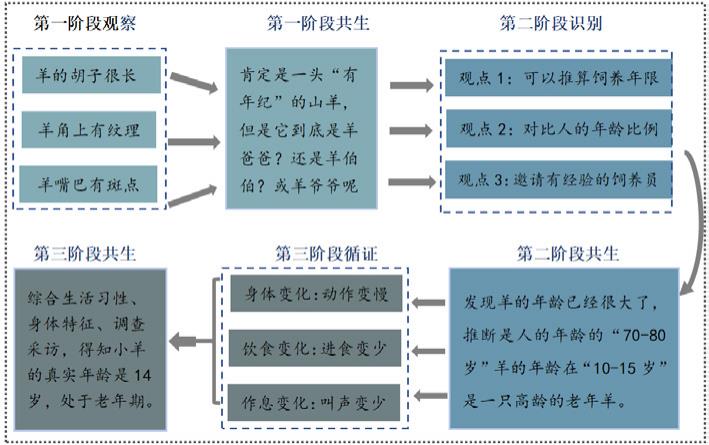

案例5 :小羊几岁了?

分析:在阶段性的观察、猜测、推断、循证的过程中,孩子们对羊的年龄始终保持着好奇,以链式递进的方式辅助小组共生,最终调查出小羊的实际年龄,了解动物生命的周期与年龄段。

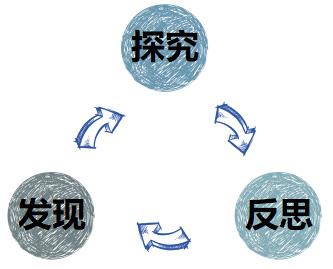

3. 连续共生,环式推进中全方发展

活动与活动之间存在着密不可分的联系性,基于问题的发现 - 探究 - 反思串联幼儿的思维与关系,在共生的过程中不断地循环,是生命教育历程由浅入深,由表及里,让生命教育更加有深度、有意义。

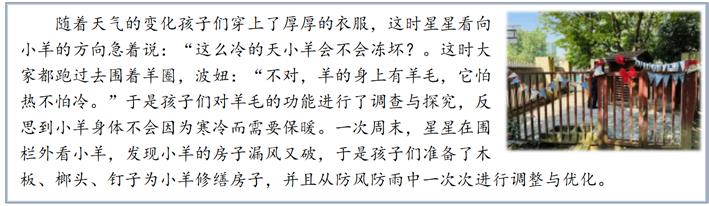

案例6 :羊房修补记

随着天气的变化孩子们穿上了厚厚的衣服,这时星星看向小羊的方向急着说:“这么冷的天小羊会不会冻坏?。这时大家都跑过去围着羊圈,波妞:“不对,羊的身上有羊毛,它怕热不怕冷。”于是孩子们对羊毛的功能进行了调查与探究,反思到小羊身体不会因为寒冷而需要保暖。一次周末,星星在围栏外看小羊,发现小羊的房子漏风又破,于是孩子们准备了木板、榔头、钉子为小羊修缮房子,并且从防风防雨中一次次进行调整与优化。

分析:从第一次的发现小羊会冷,然后探究羊毛的功能,进行反思中发现小羊不需要对身体进行保暖后,再次发现生活环境中的问题,对房屋的保暖性进行探究,反思到照护中的问题,在不断循环反思中让孩子体会爱与被爱的情感。

三、成效反思

(一)生生共生中优化探究方式

生命班本课程实践过程中,幼儿通过开展小组讨论、合作探索、共享交流的自主学习,在一次次思维火花的碰撞中,寻找到适宜幼儿独有的共生原点,不断地鼓励幼儿进行思考和学习,让生命教育的“火花”迸溅出来,使学习内容更加鲜活。

(二)师幼共生中丰富课程体验

共生视角下的生命教育需要融合教师与幼儿的互助参与,教师通过幼儿的学习行为来衍生新的切入点,幼儿则基于教师的迁引调动活动参与的积极性和思考。 在师幼共生的课程实践中,教师和幼儿以平行的交流方式进行讨论,在凸显高质量的师幼互动的同时,生命活动课程也越来越丰富。

(三)园社共生中支持持续发展共生的形式从园所内逐步延向园所外,因此通过幼儿园与社区、家庭的系,引发了外界对我们课程更注与支持,如羊顶顶离世后,一紧密联多的关份讣告和告别仪式引发了潮新闻、人民日报、央视网、新华社等知名媒体的相继报道,一起回溯和羊顶顶间的生命历程,形成全社会共同参与的良好氛围,助力生命教育课程的持续发展。

参考文献

[1] 包莹莹.“树式共生”下的活动组织 [J]. 教学研究,2015(11)309

[2] 黎琦. 文化共生视角下幼儿园师幼关系的构建[G]. 成都师范学院报.2021-37

[3] 彭婷 . 共生理论视域下教师学习共同体分析 [D]. 重庆 : 西南大学 ,2016:18-19.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)