胡尖山油田H 区延J 油藏高含水期稳产技术研究及实践

王海华 赵朱研硕 刘旭华 代坤 张瑞囡 李洪燕

中国石油长庆油田分公司 陕西榆林 719000

引言:

胡尖山油田中侏罗系 YA 组是重要开发层系,其储量占整个侏罗系的 80% ,具有重要的研究潜力。因油藏开发年限较长,整体已进入中高含水阶段,综合含水率为 73.3%, 且受平面剖面水驱非均质性强、小层注水精细度低、套损井增多以及常规注采调整适应性差等影响,油藏自然递减绝对值较大(近 5 年平均自然递减率18.6%,综合递减率15.7%),因此亟需探索一套适应的稳产技术,为该区块的稳产开发提供技术支持和指导。

1. 油藏开发形势及矛盾

研究侏罗系 H 区块开发采用 250m 三角形井网,平均油层厚度 8.9m,孔隙度 16.9%,空气渗透率 21×10-3 μm2,含油饱和度 50.3%。近年来主要受油井套损、分注井频繁超欠注、个别井组水驱不均等因素影响,导致年对年自然递减变大,其中近5 年平均递减均高于17%。

目前 H 区延 J 油藏内小层存在频繁超欠注问题,测调后合格率仅 56.3%,且有效期小于 30 天,无法满足小层精细注水要求;且研究区内平面上水驱矛盾突出,含水上升速度较快,存在优势方向见水问题。H 区块侏罗系油藏的地层水中含有 S042- 、HCO3- 等成垢阴离子,主要以 CO 、和 SRB 腐蚀为主,不但使得区内套损井逐年

增多,造成产能损失,同时给井口治理也带来巨大难度。统计显示研究区套损井呈连片分布,开发至今累计套破 24 口,长效治理 13 口,治理后均呈现低液量特征,且二次措施后产能恢复率仅为 14.6%,总体平均套破时间2.7 年,治理后平均产能恢复率为61.9%[1]。

2. 稳产技术研究与实践

2.1 注水单元优化技术研究

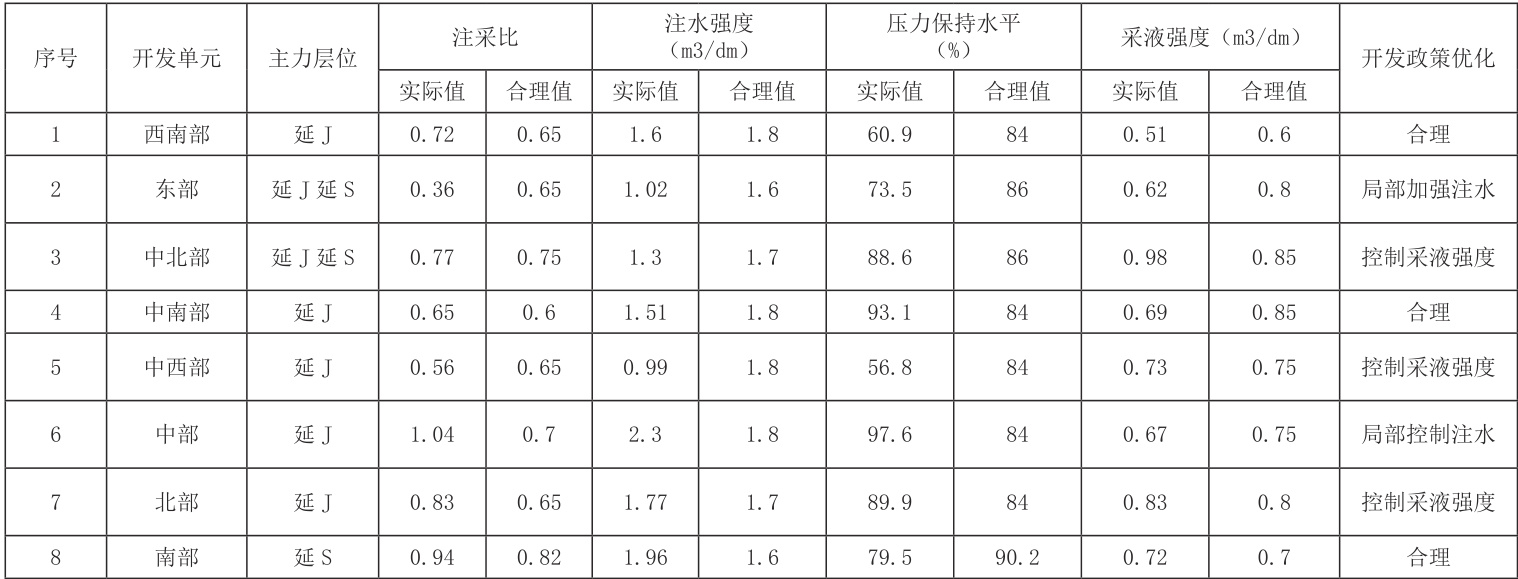

根据水驱油田不同开发阶段的主要矛盾优化注水单元是增加可采储量的前提。针对 H 区块延 J 油藏开发现状,在单砂体划分的基础上,进一步细分为 8 个注水单元,并重新确定合理的注水强度、注采比、采液强度、压力保持水平等参数,明确了各单元的合理开发技术政策。

根据制定的现有政策开展定期回头看,及时分析调整效果、优化回调。2023 年为控制含水上升,下调和观察停注水井 13 口,单井日注量下降 5m³ 后,部分井组呈现动液面和液量下降趋势,2024 年以来又对 6 个井组优化注水回调,对 3 个井组实施调剖措施。目前递减趋势已得到控制,递减由 2.3% 下降至 0.4%,取得了较好的效果。

表1 H 区块各开发单元合理参数优化表

2.2 提升水驱效率研究

早发现早治理,对多次治理差能恢复率的区域低实施长效治理和侧钻更新结合的方式。2.5 微生物驱油技术研究

H 区延 J 油藏主要分布在东北 - 西南向分流窄河道上,中部底水不发育,主应力方向上因长期强采强注,平面水驱不均,常规注采调整效果差。为完善平面上的开发效果,使注入水沿平面均匀推进,通过实施不同体系调剖井的提压情况,对各类体系进行了分析评价[2]。

近年来该区块实施的不同体系调剖井显示,PEG-1 体系相对 OMG+PEG-2C 的提压效果更好,2024 年 3 月起对 9 个井组实施单点堵水调剖,其中 PEG-1 实施井组 5 个, 平均注入压力由 10.4 Mpa 升至 14Mpa,另外选取在线微凝胶实施井组 2 个、靶向调驱实施井组 2 个。从实施效果来看,3 个体系的总体实施效果:靶向调驱 >在线微凝胶 >PEG-1。

(1)PEG-1 堵水调剖(体系粒径 100-300 μm)

2024 年3 月份以来陆续实施5 个井组,其中Y 井组效果较好,该井组对应5 口井,目标井R 含水97.4% 降至 84.7%,实施效果显著,对比实施前井组总油量 5t/d 稳至 4.83t/d,综合含水 82.07% 降至 80.46%,达到调剖目的。对比5 个井组,2 个井组油藏边部实施效果差停止注入。对比实施前压力上升3.6 Mpa,有一定封堵作用,总体来看2 个井组有效,3 个井组实施效果差。

分析认为PEG-1 调剖体系主要封堵近井地带优势通道,在注水正常条件下,针对井网完善井组适应性更强,效果显著;由于其体系粒径大,多轮调驱后效果逐渐变差,容易在近井地带堆积,导致井筒升压快,近井地带堵塞,后期应减少该体系在油藏边部附近实施。

(2)在线微凝胶调驱(体系粒径100-200 μm)

侏罗系油藏中部实施 2 个井组,对比实施前压力 3.1MPa 升至 8.5MPa,平均月度递减 0.99% 升至 1.98%,含水上升速度 0.78% 升至 1.58%,实施期间升压较快,调小浓度注入,导致调剖效果较差,需进一步加强选井工作并优化注入浓度。

(3)TSAD 靶向调驱(粒子相变聚合材料堵剂根据地层孔喉参数自匹配)

选取 Q(2023 年 11 月)、W 井组(2024 年 7 月)实施为期 10 天的两轮次靶向调驱,有效期 6 个月,其中W 井组先后实施两轮次(2023 年 11 均为 8 t,注入周期 10 天),相比实施前井组整体含水由59.7% 降至59 井组内4 口油井呈现下降趋势,3 口井整体含水保持稳定,井组整体实现零递 实施效果 实验井组的结果显示:相比2023 年11 月份,实施区可对比井 12 口,综合含水由 65.8 31.34 t/d 升至 30.74 t/d,实施区域整体实现零递减。

研究结果表明,靶向调驱在该区整体适应性较好,符合目前 H 区孔隙结构特征,可深入地层深部进行优势通道封堵,改善水驱状况。因此可针对邻井地带多轮调剖效果差的井组,加大靶向调驱试验。

2.3 注采系统调整技术研究

H 区块共分注率为30.7%, 其中桥式同心面临 匹配的矛盾,受限于层间非均质性强等问题,通过调整配注周期也未明显 前合格率低(43.75%)、测调有效期短( 小于30 天)的特点。且因个别分注井小 度递减0.6% 升至1.5%,开发形势差。为缓解局部水驱矛盾及分注井层间矛盾,根据动态需求,转换注水方式,开展了井网重构等调整探索。

(1)简化+ 井网重构

对S 井等4 口注水井层系进行简化,转注B 井完成局部井网;目前B 井组注水见效,动态变好。

(2)轮换注水

对不具备井网重构条件的分注井开展轮换注水,目前实施 2 口,实施过程中动态稳定,后期结合动态变化逐步开展。

通过以上实施和探索,认为层系简化 + 重构井网 + 轮换注水是解决开发后期层间矛盾突出,提高分注效果有效治理手段。

2.4 套损预防及治理研究

H 区延J 油藏已经进入中高含水率期,随着套管使用年限增长、井筒环境逐年恶化,套损井数量持续增多,造成产量损失。因此从防治两端加强管理,实现套损井全生命周期预防治理。

(1)套损预防

2024 年开展缓蚀剂投加,重点井配套阳极短接,优化管柱和调整眼管位置,隔采井投加套管保护液等措施,高风险油井预防率100%,监测点腐蚀速率由0.067 mm/a 降至0.022 mm/a,下降明显,套损井增量得到有效遏制。(2)套损治理

H区块目前套损井存量24口,套管平均服役年限10.9年,2024年长效治理1口,常规隔采7口,长效隔采2口,产能恢复率61.2%。常规隔采井随隔采次数增加,坐封成功率和产能恢复率持续降低,后期持续稳产难度大。通过以上实践分析认为,套损周期越长,产能恢复率越低,因此该类型油田区块应该加大套损检测力度,

将特定的生物细菌注入地层中并大量繁殖,使其代谢的生物聚合物封堵高渗透带为微生物调剖技术,该技术可以达到改善层间矛盾,提高采收率的 制定了微生物驱油方案设计,从前端水质和扩培池运行参数,专人负责取 检测菌浓工 由常规扩培到加强扩培转变,2024年10 月份开展了“封闭水体+ 补充菌种”后中间水池菌浓达到106 个/mL 进行注入,提高注入效果。

微生物驱油实施区域 2024 年吸水剖面测试共 19 口,统计 16 口可对比吸水剖面,从形态上来看,变好口井;稳定的4 口;变差的4 口。总体来看,吸水形态稳定及变好的占比达75%。

实施后油井液量 624.55m3 降至 590.5m3(其中 6 口井因修后近井地带污染影响 17.2m³,1 口因地层能量不足液量下降影响 3. 2m3Θ) 。平均月度递减 0.9% 升至 1.89%,平均含水上升速度 0.05% 升至 0.36%。其中见效油井 67 口,见效比 65.6%,见效井日产油 57.5t 升至 62.6t,含水 81.13% 降至 78.85%。

从见效特征看,主要表现增产型13 口、稳产型见效54 口见效。主要是以稳产型为主。其中增产型见效13 口, 占见效井 19.4%,含水 77.4% 降至 70.3%, 日产油由 19.84t 升至 25.97t ;稳产型见效 54 口,占见效井 80.59%, 含水82.79% 至82.57%,油井动态平稳。分析认为微生物驱油对于井网完善,注水层系单一的区块适应性更强。

3. 开发效果分析

依托油藏综合治理,围绕“控含水,降递减”,重点做好精细水驱治理、强化分注井管理、套损井综合治理等工作,确立了油藏治理思路,解决 H 区油藏含水上升率居高不下、套损井损失产能大,含水持续上升等问题,探索出有效的控含水方法及提升采收率适应措施。

受平面水驱矛盾突出、分注井频繁超欠注,转注滞后、新增套损影响,2024 年 4 月至 6 月递减开始变大,开发形势变差,通过开展堵水调驱、注水政策优化,目前整体动态保持稳定。H 区块延 J 油藏自然递减 16.5%,综合递减15.2%,含水上升率3.0%,预测动态采收率由34.4% 提升至34.7%,实现了较好的稳产开发效果。

4. 结论和认识

优化注水单元和及时调整效果 极推动作用;靶向调驱对 H 区块适应性较好,符合其孔隙结构特 井地带优势通道,但容易在近井地带堆积,后期应减 强选井工作的基础上优化注入浓度实施;简化层系及轮换注水、 突出,提高分注效果有效治理手段;套损井应坚持从预防和治理两端加强管 能损失 微生物驱油对于井网完善,注水层系单一的区块适应性更强。

参考文献:

[1] 刘旭华 , 王海华 , 王鑫 , 等 . 侏罗系油藏套损井防治技术 [J]. 石油化工应用 ,2024,43(06):73-76.

[2] 倪莉淼 , 武兴 , 谢晓川 , 等 . 胡尖山油田开发后期的地质挖潜增效措施分析 [J]. 内蒙古煤炭经济 ,2020,(08):186.

作者简介:王海华(1982-),男,副高级工程师,研究方向:油田开发专业

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)