AI 循证课堂观察与评价的实践探索

张丽黎

泉州市晋光小学

一、AI 循证课堂观察与评价模式的内涵

AI 循证课堂观察与评价新模式依托泉州市一体化平台 AI 课堂分析系统,以人机协同、数据贯通、动态优化为核心,深度融合教师经验智慧与人工智能技术,构建人机协同的“ 双核驱动” 评价模式,其本质是通过AI技术实现多模态数据的实时采集与分析(如语音交互、行为轨迹、情感计算),教师智慧主导价值性决策和情境化决策(如教学目标设定、情境化调整),形成“ 采集-诊断-反馈-优化” 的闭环系统。“ 双核驱动” 评价模式的创新性在于:其一,双核驱动:教师主导价值判断(如诗意解析),AI 负责数据挖掘(如科学课实验行为分析);第二,循证干预:基于多源数据生成靶向策略(如 S-T 曲线诊断数学课高阶思维缺失);第三,生态重构:形成“ 数据服务教学、技术延伸人文” 的智能教育新生态。AI 作为“ 智能中介” 拓展教师认知边界,而教师通过教育情境解读赋予数据人文意义。

二、AI 循证课堂观察与评价的操作实践

(一)实施流程:四阶循环的循证闭环

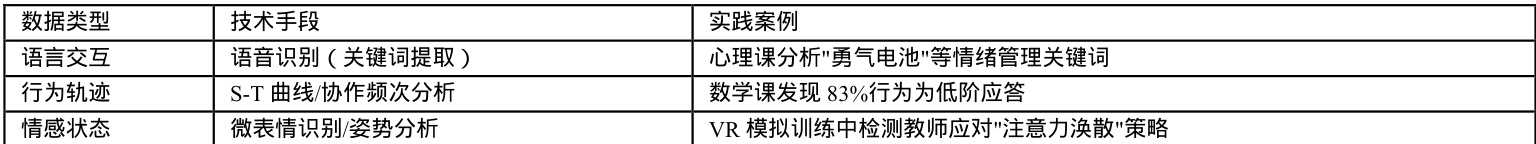

AI 视域下的课堂评价以数据流动为主线,形成“ 预诊定向-采集实证-协同诊断-迭代进化” 的闭环系统。四阶循环流程突破传统教研的静态抽样局限,进行全周期、动态化的课堂观察和多模态数据采集:语音识别(师生对话关键词提取)、行为分析(抬头率、协作频次)和情感计算(表情识别判断参与度)。核心价值在于AI 量化分析提供客观证据链,教师情境判断赋予数据教育意义,二者协同推动教学决策从经验模糊走向循证精准。

1. 课前:动态预诊与准备

依托泉州市一体化平台AI 课堂分析系统,AI 分析学情数据,发现“ 意象理解” 薄弱点集中于动态场景(如“ 河豚欲上时” )。据此生成量表,增设“ 画面动态重构能力” “ 情感迁移深度” 等观测维度,并推送惠崇原画失传背景资料。教师结合班级学情,为想象薄弱学生增加“ AI 绘图辅助”选项,形成个性化诊断工具。

2. 课中:多模态数据采集

智能设备实时构建三维证据链:

以上三类数据构成互补证据网。语言数据揭示认知焦点(如心理课“ 勇气电池” 隐喻反映情绪管理策略),行为数据量化参与模式(数学课高频低阶应答暴露思维浅表化),情感数据捕捉隐性状态(VR 训练中教师手势变化反映策略有效性)。

3. 课后:人机协同诊断

AI 生成循证报告,教师结合情境校验,AI 分析层:通过关联规则挖掘潜在规律。例如许榕鑫执教的《惠崇春江晚景》中,学生因“ 河豚欲上时”的抽象意象理解困难(传统教学掌握率仅 58% ),AI 通过微表情识别标记出困惑人群分布,并生成江南春景动态图辅助具象化认知。教师决策层:教师据此调整教学设计,组织学生用 AI 绘图工具重构诗意画面,三轮优化后掌握率提升至 89‰

4. 闭环优化迭代

将干预效果反馈至AI 系统,实现模型动态升级、智能诊断与靶向干预。基于知识图谱定位学习盲区,如章江南在数学课《看图找关系》中,通过S-T 曲线分析发现“ 学生行为占比 83% ,但高阶思维问题缺失” 。AI 据此更新策略库,生成个性化改进方案,采用“ 问题设计梯度表” 优化提问结构,经三轮迭代:首轮增加开放性问题,占比升至 22% (原高阶问题仅占比 12% );第二轮融入真实数据案例,占比达 31% ;第三轮训练学生自主提问,最终占比 37‰

(二)关键要素及协同关系

教师与AI 在智能教学环境中围绕目标制定、数据采集、问题诊断和决策优化四个核心功能维度,形成相互咬合、驱动、互补的“ 双齿轮啮合”式协同结构,共同提升教学效能。四个维度环环相扣,教师关注并标注难以被结构化捕捉的关键教学情境信息,特别是突发的、非预设的教学事件(如课堂辩论、即兴提问、情感互动),AI 则利用技术手段(如学习行为分析、环境感知)进行大规模、自动化的全息记录,生成结构化的学习过程数据。如在《用沉的材料造船》教学中,AI 精准支持工程思维培养:教师提出目标后,AI 将其量化为“ 迭代次数 ≥3 次"(确保完整设计-测试-改进循环);当教师标注“ 船体美学设计” 事件时,AI 分析其时长占比 12.7% (未挤占核心探究时间);基于 AI 聚类出的 32%′′ “ 实验驱动型” 学生(平均迭代3.2 次),教师分组实施差异化任务。

(三)教师与AI 协同评价机制

AI 循证课堂教学评价通过动态量表实现多维度观测,AI 在教学进程中智能切换焦点。导入阶段追踪兴趣激发(如“ 苏轼智能体” 互动参与率达92% ),探究阶段监测高阶思维(如科学课“ 假设验证次数” 达标组均提出 2.8 个方案),迁移阶段评估应用能力(如《绘制校园平面图》比例尺准确率从 54% 提升至 79% )。依托双向修正系统深化人机协作,教师修正AI 误判(如古诗课中标注 32 例“ 沉默但深度思考” 案例,训练模型增加生理信号权重);AI 提示教师改进策略(如提示后排学生抬头率较前排低28% ,经分组调整后差距缩至 9% )。同时,基于数字画像的发展性评价动态优化教学,AI 分析教师“ 提问质量” “ 反馈时效” 等维度,提供个性化支持,如向高阶问题占比仅 12% 的新手教师推送“ 三阶提问法” 微课。经AI 辅助后,习作课高阶问题占比提升至 37% ,学生创意表达优良率增长41% ,实现精准专业发展。

三、反思与建议:走向“ 数智共生” 的教育新生态

(一)实践困境:技术赋能的三重矛盾

AI 循证课堂观察与评价的首要问题在于技术应用引发的自主性弱化,部分教师过度依赖AI 诊断报告,削弱了其独立反思与决策能力。其次,数据伦理风险日益凸显,课堂行为数据的采集边界模糊。第三,人机协同断层,AI 标准化建议与学科特性冲突和显著适配困难。

(二)优化路径:制度、技术与能力的协同革新

为破解上述困境,亟需构建以教师智慧为核心、技术适配为支撑的协同发展体系。在制度层面,确立“ AI 辅助、教师主导” 人机协作原则。规定AI 报告仅作为教研参考依据,所有教学改进方案必须经由教研组深度研讨与人工复核方可落地。技术层面:深化学科融合应用。深入开展“ AI+ 学科” 融合教研,由学科组精准界定AI 辅助边界,形成学科化应用指南。能力建设层面:提升数据素养典范。强化教师数据素养,建立三层培训体系:基础层重在工具操作(S-T 曲线解读);进阶层加强数据批判(辨析“ 抬头率≠ 思维深度” );创新层侧重协同设计(整合AI 策略与人文关怀),实现技术与人文在循证教研中的共生共长。

【注:本文是2024 年泉州市教育教学改革专项课题《AI 视域下的课堂观察与评价研究》(立项标准号QZYKT2024-006)的研究成果】

参考文献

[1] 郁晓华,彭源,胡婷玉.数字化课堂观察与反馈:现状、评述与实现路径.开放教育研究,2024(03):98-108

[2]崔允漷.教-学-评一致性:深化课程教学改革之关键.中国基础教育,2024 (01):18-22

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)