文化互动视角下中职英语教学模式创新研究

刘明燕

四川省凉山州冕宁县职业技术学校

一、文化互动视角下中职英语教学的现实困境

凉山多民族聚居区的冕宁火腿、彝绣(非遗)、苦荞等特色资源,其国际化推广需“ 英语 + 地方文化” 复合型人才。但当前教学存在三重矛盾:

(一)语言符号与文化内涵割裂

传统教学侧重词汇、语法等表层知识,忽视文化传播价值。学生能拼读ham(火腿)、embroidery(刺绣)等词汇,却无法用英语阐释冕宁火腿“ 365 天窖藏” 的彝族冬储习俗,或彝绣“ 太阳纹” 的万物有灵文化观。这种“ 知其形不知其神” 的语言习得,使地方文化在跨文化语境中沦为空洞符号。

(二)课堂教学与产业需求脱节

教材多为通用场景,未纳入电商直播所需的“ 非遗技艺解说” “ 跨境消费文化分析” 等内容。调研显示, 82% 的学生无法用英语表述 low-saltfermentation(低盐发酵)、handmade stitch(手工挑花)等术语, 90% 的教师认为教学内容与直播助农等新兴业态匹配度低,难以满足产业对“ 英语 + 文化 + 技能” 复合型人才的需求。

(三)单向输入与双向互动失衡

教学以教师讲授为主,缺乏真实跨文化互动场景。学生不了解东南亚市场对“ 天然无添加” 的偏好,难应对“ 彝绣为何价格高于机绣” 等质疑,文化传播陷入“ 自说自话” 。如英语教学能力大赛中,部分团队将“ 苦荞”

直译为“ bitter buckwheat” ,强化目标客户负面联想。

二、基于电商直播的英语教学模式构建

依托“ 电商助农·直播兴产” 项目,融合英语教学能力大赛的跨学科经验,构建文化互动导向教学模式。以特色产品直播推广为载体,实现“ 学英语-传文化-促产业” 统一。

(一)教学目标:从“ 语言工具” 到“ 文化媒介”

1.基础层(语言能力):掌握核心术语,如冕宁火腿的fermentation(发酵)、cellar storage(窖藏),彝绣的 pattern symbolism(纹样寓意),苦荞的 nutritional value(营养价值);熟练运用直播场景句型,如限时秒杀(flash sale)、产地溯源(origin tracing)等。

2.进阶层(文化解码):理解目标市场的文化偏好,如欧美重视“ 非遗手工” 、东南亚关注“ 健康认证” ,能用英语构建“ 产品特性-文化符号”的关联,如将苦荞“ 高寒种植” 译为“ grown above 2500 meters” ,而非简单的“ high-altitude planting” ,突出高原生态优势。

3.应用层(产业服务):具备双语直播脚本撰写、跨文化客服等能力,形成“ 市场调研-创作-复盘” 闭环思维,对接大赛“ 实践创新” 标准。[1]

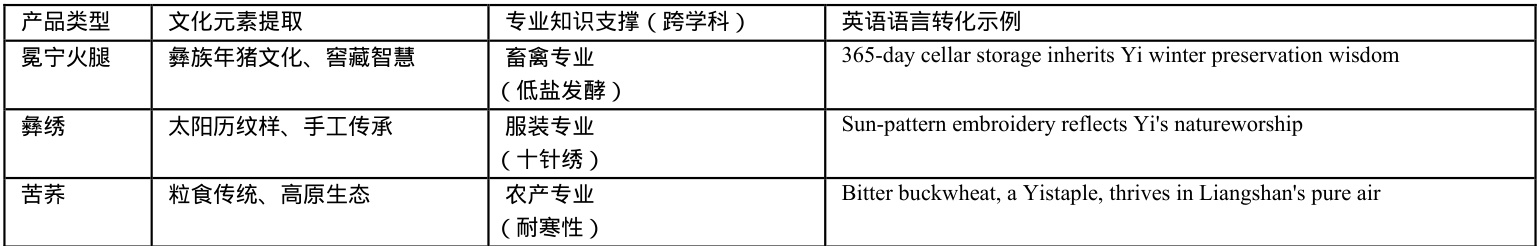

(二)教学内容:“ 英语 + 文化+专业” 融合设计

遵循“ 文化提取-专业支撑-语言转化” 逻辑,构建模块化教学内容:

以冕宁火腿为例,教学内容不仅含术语翻译,还联合畜禽专业解析“ 亚油酸含量” 的营养价值,结合旅游专业补充“ 火腿宴” 民俗,形成“ 工艺讲解(英语) + 文化故事(双语切换) + 食用场景(互动提问)” 复合话术,复刻大赛“ 多维度融合” 思路。

(三)教学方法:直播场景中文化互动实践

1.任务驱动,模拟竞赛

将学生分为3 组(对应三类产品),每组8 人(含英语主播、解说员、运营),以“ 双语直播推广” 为核心任务,完成“ 调研-脚本-直播-复盘”全流程。如彝绣组需针对欧美市场设计“ 手工耗时vs 机器效率” 的英语对比解说,回应跨文化价格质疑。

2.技术赋能,场景仿真

用 AR 展示彝绣纹样演变并英语标注“ 太阳纹 $$ 光明” “ 火焰纹 $$ 热情” ;借大数据分析东南亚苦荞消费数据,辅助设计“ high dietary fiber(高膳食纤维)” 等精准表达。引入 AI 工具(如巨量创意),对比人工与 AI的文化适配度,培养技术应用能力。

3.复盘迭代,以赛促教

采用“ 三维度评估体系” (过程性 40%+ 数据 30%+ 企业 30% ),增设“ 文化传播指数” ,如英语提及非遗次数、跨境互动率。如冕宁火腿组因未用英语讲清“ 窖藏与彝族历法” 的关联,在复盘后补充“ cellar storage alignswith Yi calendar's 365-day cycle” 的关键表述。

三、实践成效与反思

(一)多维成效

1.学生能力综合提升

24 名学生中, 91% 能独立完成双语直播脚本, 87% 可应对工艺细节、文化寓意等跨文化咨询。冕宁火腿组英语直播单场观看量达1200 人次,跨境观众占 17% ,英语互动转化率 2.3% ,优于大赛平均水平;彝绣组英语短视频获东南亚手工艺博主转发,实现文化传播破圈。

2.教学模式创新突破

形成“ 四阶融合” 教学流程:专业认知 $$ 文化解码 $$ 语言转化 $$ 直播实践。教师角色从“ 知识传授者” 转变为“ 文化互动引导者” ,课堂参与度从 65% 提升至 91% ,跨专业协作案例纳入校级中职教学案例库。

3.产业服务价值凸显

助力企业建立标准化双语推广体系:如冕宁火腿“ 非遗 + 工艺” 英语解说模板、苦荞“ 营养 + 民俗” 跨境话术,推动1 家企业与东南亚经销商达成合作意向,实现教学成果向产业价值转化。

(二)反思与优化

1.文化深度挖掘不足

学生对彝族毕摩文化与苦荞种植、火把节与彝绣配色等深层关联理解片面,需加强地方文化课程与英语教学渗透融合,开发《凉山非遗文化英语解读》校本资源。

2.技术应用场景有限

虚拟仿真尚未完全还原跨境直播实时文化冲突,如时差导致的互动低谷、支付习惯差异,需引入真实跨境订单数据优化实战训练场景。

四、结论

文化互动视角下的中职英语教学创新,本质是打破“ 语言孤岛” ,让英语成为连接地方文化与全球市场的桥梁。凉山实践表明,依托电商直播场景,融合英语教学与非遗传播、跨专业实践,既能提升学生语言应用能力,又能增强其文化自信与社会责任感。这一模式为民族地区中职英语教学改革提供了“ 语言为用、文化为魂、产业为基” 的可行路径,其核心价值:通过真实的文化传播任务,让学生在“ 用英语讲好家乡故事” 中,实现从“ 学习者” 到“ 文化使者” 的身份转变。

参考文献:

[1] 王 蔷 . 文 化 互 动 模 式 下 的 外 语 教 学 [J]. 外 语 教 学 与 研究,2021(03):389-398.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)