结构化视域下中小学音乐教学内容衔接的路径探索

张顺洁

引言:

在中小学音乐教学中,因学段教材版本不一常导致教学内容衔接不畅。以苏州地区为例,小学采用苏少版教材与初中使用人音版教材的版本差异,两者缺乏较好的延续性和关联性,无形增加了教学衔接的难度。同时,教师的教学往往就教材教教材,导致知识碎片化,难以给学生足够的思考与理解空间 [2]。为解决这一现实困境,本文基于“理解为先教学设计模式”(UbD 理论)与 2022 版艺术课程标准,以苏少版与人音版教材整合为具体案例,探索构建结构化衔接的路径,旨在促进中小学音乐教学内容的有效贯通与学生核心素养的进阶培养。

一、主题统整:搭建跨学段知识连贯桥梁

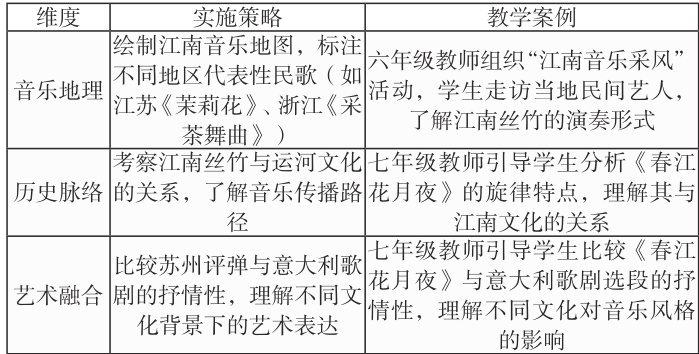

主题统整策略旨在通过跨学段的主题对接,实现知识体系的连贯与融合。以“江南音乐文化”为例,小学苏少版六年级的《紫竹调》单元引领学生走进江南丝竹的世界,感受吴地文化的独特韵味;而初中人音版七年级的《春江花月夜》单元则进一步拓展,分析江南音乐的风格特点,并巧妙融入地理、历史、艺术等多学科知识。统整策略涵盖音乐地理、历史脉络、艺术融合三个方面,通过绘制江南音乐地图、考察江南丝竹与运河文化的深厚关系、比较苏州评弹与意大利歌剧的抒情性,构建起一个“地理 - 历史 - 艺术”的立体认知框架,丰富学生的知识储备,激发他们对音乐文化的热爱与探索欲。

表1 跨学段音乐文化的“地理- 历史- 艺术”融合矩阵

二、音乐要素进阶:解锁跨学段能力发展密码

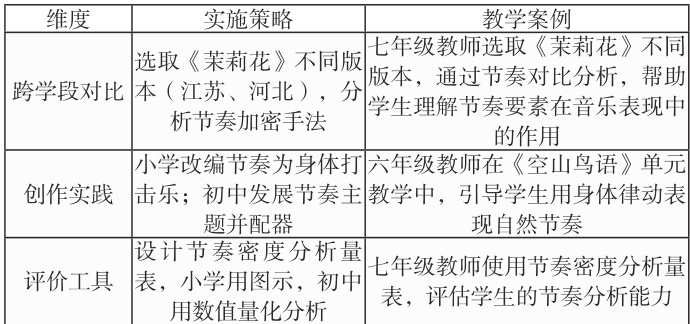

音乐要素统整策略聚焦于音乐要素(如节奏、旋律、和声等)的跨学段发展,旨在解锁学生音乐能力的发展密码。以“节奏”为例,小学苏少版六年级的《空山鸟语》单元通过身体律动,让学生感知恒定节拍,培养节奏感;而初中人音版七年级的《非洲鼓乐》单元则要求学生掌握复杂节奏型(如切分节奏、复合拍子等),提升节奏表现能力。统整策略包括跨学段对比、创作实践、评价工具三个方面,通过选取《茉莉花》不同版本分析节奏加密手法、改编节奏为身体打击乐、设计节奏密度分析量表,实现节奏要素的连贯发展,提升学生的音乐素养,激发创新思维与实践能力。

表2 跨学段节奏要素的解构 - 实践- 评价路径

三、与音乐家深度对话:构建跨学段作品理解纽带

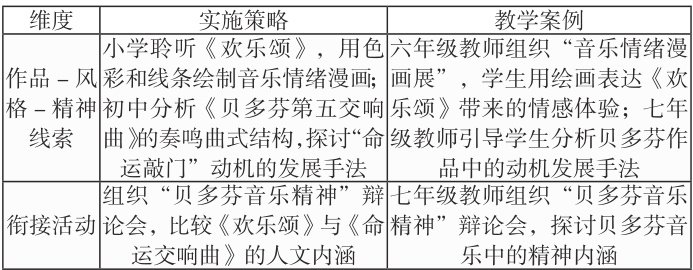

音乐家统整策略选取贯穿不同学段教材的音乐家为衔接点,构建跨学段教学体系,助力学生深度理解音乐家及其作品。以“贝多芬”为例,小学苏少版六年级教材引导学生聆听《欢乐颂》,通过感受音乐情绪并绘制情绪漫画,以直观方式初步感知音乐魅力。人音版七年级教材则带领学生深入分析贝多芬奏鸣曲的曲式结构,探讨其作品中英雄性主题的发展手法。

该统整策略涵盖作品 - 风格 - 精神线索梳理以及衔接活动设计两个方面。通过聆听《欢乐颂》并绘制音乐情绪漫画、分析《贝多芬第五交响曲》的奏鸣曲式结构、组织“贝多芬音乐精神”辩论会等系列活动,学生得以实现对音乐家作品的连贯性理解,不仅加深了对音乐家作品的认知,更激发了他们对音乐精神的追求与传承意识。

表3 跨学段音乐家作品的风格 - 精神- 活动衔接框架

四、音乐题材认知升维:铺就跨学段创新发展之路

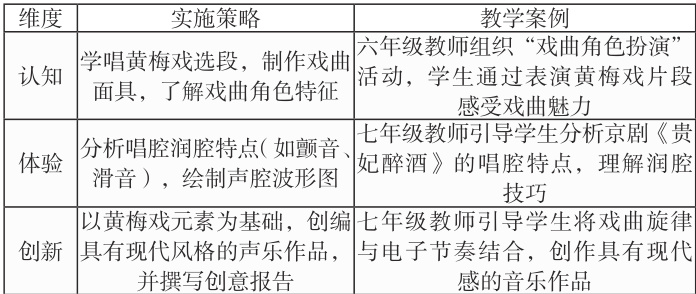

音乐题材统整策略聚焦于音乐题材在跨学段中的连贯发展,旨在构建“认知 - 体验 - 创新”的螺旋式上升路径。以“戏曲音乐”为例,小学阶段侧重于文化认知,苏少版六年级教材引导学生学唱黄梅戏经典选段《天仙配》,并动手制作戏曲面具,深入了解戏曲角色特征与文化内涵。进入初中,人音版七年级教材则进一步深化,要求学生分析京剧唱腔的润腔技巧,如颤音、滑音等,并尝试创编融入戏曲元素的现代声乐作品。通过这一过程,学生不仅实现了对戏曲音乐题材的连贯理解,更在戏曲素养提升的同时,激发了创新精神与实践能力,为戏曲音乐的传承与发展注入了新的活力。

表4 跨学段戏曲音乐的“认知 - 体验- 创新”螺旋模型

总结

中小学音乐教学的有效衔接,本质是音乐思维的连贯发展过程。本文通过结构化教学内容、建立思维培养阶梯、创新评价体系,构建了具有连贯性和进阶性的中小学衔接的音乐教育生态。实践案例表明,结构化衔接策略能显著提升学生的思维品质和学习成效。未来研究可进一步探索数字化环境下的衔接新模式,为基础教育音乐课程改革提供实证支持,推动音乐教育质量的全面提升[3]。

参考文献:

[1] 教育部 . (2022). 《义务教育艺术课程标准》. 北京师范大学出版社.

[2] 王耀华. (2020). 中小学音乐教育衔接问题与对策研究. 《中国音乐教育》, (5), 12-16.

[3] 威金斯 , 麦克泰. (1998). 《理解为先教学设计模式》. 教育科学出版社.

注:本文系苏州市教育科学“十四五”规划 2021 年度立项课题“中小学音乐思维型教学有效衔接的实践与研究”(课题批号:2021/TW/02/015/06)的阶段成果。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)