公共文化服务视角下非遗进社区的美育活动设计与实施

田倚源

天津传媒学院动画与数字媒体学院

在中华民族的历史演进过程中,各地形成了许多珍贵的文化遗产。其中,非物质文化遗产作为人类智慧的象征,以物质的形式表现出来,其价值主体往往具备非物质性的特征,是各民族特色记忆的彰显[1]。

目前,在我国二十年的非遗保护体系的建设完善与实践推进下,非遗文化安全问题虽然已经大为缓解,但近年来随着非遗产业的崛起,创新手段的持续 丰富以及新的发展模式、新的消费场景的实践涌现,又在非遗市场及产业发展中 出现了许多新的问题与“越界”现象 [2],如非遗传承断层与社区美育资源短缺的矛盾日益凸显。非遗传承人老龄化问题严重,技艺传承面临“人亡技绝”风险。与此同时,社区文化服务供需失衡显著,一方面,非遗项目与居民需求错配,传统技艺因缺乏现代转化难以吸引青少年参与;另一方面,社区美育资源存在结构性短缺,资金投入不足导致设施陈旧、活动形式单一,难以满足多样化需求。这种矛盾源于城市化加速人口外流与代际文化断层,传统乡土社会结构消解后,非遗传承缺乏社区内生动力,而公共文化服务体系尚未形成精准对接机制,导致非遗保护与社区美育陷入“资源沉睡”与“需求未被激活”的双重困境 [/]0

一、理论框架构建

社区美育是一种组织化的校外审美教育经典模式 [3],是学校和家庭美育审美活动的延伸。从区域上划分,美育可以分为家庭、学校和社区三个重要 场所。家庭是社区居民的最小组织单元,社区是大学生志愿服务的实战基地,是小学生参与审美活动的实践场所,是全民参与终身教育的学习场所,三者相互作用、相互联系,构成了社会美育发展的完整单元[4]。

本设计以公共文化服务为视角,深度融合社区美育与非遗传保护的核心诉求。其基础植根于社区美育作为校外审美教育经典模式的定位,强调社区在连接家庭、学校美育中的枢纽作用,通过激活社区文化空间,弥补非遗传承断层与美育资源短缺的结构性矛盾[6]。

二、“ 泥好,AI” 活动的美育功能设计理念

(一)、活动背景与目标

在当代面临的传承断代危机和社区文化需求日益增长的现状,活动旨在通过创新融合传统非遗与现代AI 技术,破解非遗“高门槛”问题,响应国家推动非遗进社区的公共文化服务政策,将高校资源下沉到社区平台,满足居民对本土文化的探索欲望。背景源于非遗保护的紧迫性,而社区作为社会美育的重要环节,提供了活化非遗的试验场。

通过活动设置,让社区居民亲身体验非遗知识传播与科技赋能,这反映了社会对文化创新和社区美育的期待,活动选择天津市西青区部分社区作为试点,正是看中其活跃的居民基础和社区居委会的支持,确保活动能接地气地实现文化均等化。

(二)、活动理念

“泥好,AI” 活动的设计围绕三大理念所展开。

1.技艺传承与审美启蒙结合

以天津传统泥塑非遗为载体,通过 “手把手” 教学传递捏、搓、揉、刻等技艺,让居民在实践中感受泥塑的材质美、造型美与文化内涵 [5],实现 “以艺育人” 的美育基础功能。

2. 科技赋能与创新意识培养

引入 AI 技术辅助创意设计,打破传统非遗的创作边界,引导居民将现代审美与科技工具融入传统技艺,激发创造力与跨界思维,体现 “传统活化” 的美育进阶功能。

3. 社区参与与文化认同构建

通过集体创作、成果展览等环节,强化居民的主体意识,让非遗从 “陌生文化” 转变为 “社区共享记忆”,实现 “文化凝聚” 的美育社会功能。

三、“ 泥好,AI” 活动的实施过程与美育功能落地

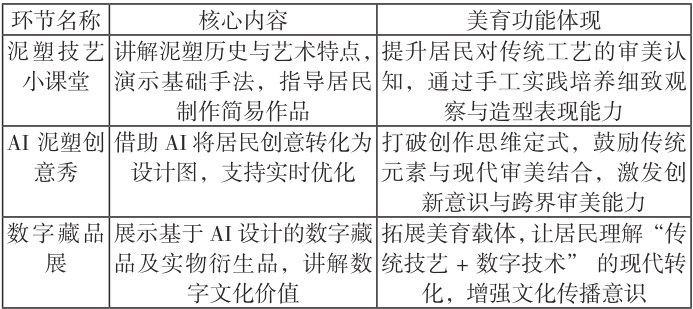

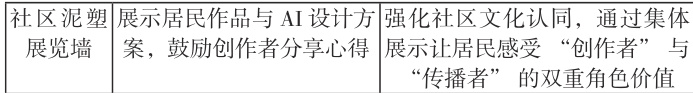

(一)、活动内容设计(见表1)

(表1)

(二)、活动特色

活动在美育功能落地方面展现出鲜明的特色,其核心在于构建了一个分层递进且闭环的实施路径。活动首先让居民亲身体验传统泥塑技艺,在动手实践中感受泥塑的材质美、造型美与文化内涵,扎实地实现了提升审美感知与文化认知的基础美育功能。其次,引入 AI 技术作为关键赋能工具,它有效打破了传统非遗创作的高门槛和思维定式,允许居民将现代审美元素融入构思,并通过AI 辅助快速生成和优化设计图,极大地激发了居民的创造力和跨界审美能力,体现了培养创新意识与表达能力的进阶美育功能。最后,展览环节共同构成了美育的社会功能层,通过展示数字作品拓展美育载体、增强文化传播意识鼓励分享创作心得,显著强化了居民作为“创作者”和“传播者”的主体意识,成功将非遗转化为“社区共享记忆”,实现了构建社区文化认同的社会美育功能。这种环节设计,确保了美育功能从基础到社会层面的有效落地与深化。

三、美育功能实现的评估与反馈

活动后通过三重评估机制检验美育效果,为后续公共文化服务优化提供依据

(一)、居民美育素养测评

结合作品分析与问卷反馈,评估居民在审美感知、文化认知三方面的变化。

(二)、公共文化服务适配性评价

从活动的普惠性、便捷性、趣味性三方面收集反馈。针对反馈意见,对活动频次与活动环节设置进行更改。

(三)、活动可持续性建议

基于评估结果,需进一步整合社区公共文化资源(、优化科技工具的易用性、建立居民创作成果的长期展示机制。

四、结语

“泥好,AI” 活动通过公共文化服务平台,将非遗泥塑与 AI 技术跨界融合,构建了既让居民在技艺实践中夯实审美基础,又在科技赋能中突破创作边界,更在社区互动中强化文化认同。这一实践表明,公共文化服务视角下的非遗进社区,需以居民需求为核心,通过 “传统技艺 + 现代手段” 的创新形式,让美育从 “被动接受” 转向 “主动参与”。

未来,需进一步完善三大机制:一是建立非遗资源与社区公共文化服务的长效对接机制,扩大活动覆盖面;二是加强 “非遗 + 科技”的深度融合,开发更适配社区居民的工具与内容;三是将社区美育成效纳入公共文化服务评价体系,推动非遗美育的规范化与可持续发展,最终实现 “以文化人、以美育人” 的公共文化服务目标。

参考文献

[1] 王世良 . 非物质文化遗产与其传承村落共生保护研究 [D]. 西安建筑科技大学,2017.

[2] 雷茜 . 新消费背景下中国非遗产业创新架构研究 [D]. 西安美术学院 ,2022.DOI:10.27399/d.cnki.gxamx.2022.000103.

[3] 卢懿 . 基于“未来社区”场景的社区美育价值和实现路径 初探 [J]. 美育学刊 ,2020,11(3):37-43.

[4] 胡 晨 晨 . 新 时 代 社 区 美 育 的 价 值 意 蕴 与 实 践 探 索[J]. 吉 林 艺 术 学 院 学 报 ,2022,(02):18-23.DOI:10.13867/j.cnki.1674-5442.2022.02.001.

[5] 杨昶 . 基于天津地区传统手工艺的非物质文化遗产生产性保护研究 [D]. 天津理工大学 ,2018.

[6] 张孜晖 . 传统技艺类非遗数字藏品设计与传播研究 [D]. 北京印刷学院 ,2025.

[7] 王佳钰 , 苏明明 , 窦浩涵 . 文化生态学视域下手工艺类非物质文化遗产的困境识别与传承发展——基于从业者视角 [J/OL].旅 游 科 学 ,1-12[2025-08-18].https://doi.org/10.16323/j.cnki.lykx.20240613.001.

天津传媒学院大学生创新创业训练计划项目资助,项目编号202513659002

作者简介:田倚源(2004.05-),男,天津,本科在读,研究方向社会美育

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)