意大利传统村落乡土民居干预治理与更新设计研究

施颖 吴心竹 李汀珅

徐州工程学院 江苏省徐州市 221000

1 引言

五渔村位于意大利利古里亚大区(Liguria)拉斯佩齐亚省海沿岸地区,是蒙特罗索(Monterosso al Mare)、韦尔纳扎(Vernazza)、科尔尼利亚(Corniglia)、马纳罗拉(Manarola)及里奥马焦雷(Riomag-giore)这五个悬崖边上的村镇的统称 [1]。1997 年,五渔村和韦内雷港(Portovenere)、帕尔马里亚群岛(Palmaria)、蒂诺岛(Tino)、提尼托岛(Tinetto)一起被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录,1999 年被评为意大利国家公园。

一直以来,五渔村传统村落乡土民居的保护工作,都十分注重整体性修复与可持续的再利用。保护工作严格遵循地方建筑特色,采用原真材料与工艺修复石砌墙体、布局、构件等元素,同时适应性改造内部设施以满足现代功能。本文选取五渔村中里奥马焦雷市的环境恢复试点项目为例,深入剖析意大利传统村落乡土民居治理与再利用的成功经验,以期为我国传统村落乡土民居的保护与更新提供有益的借鉴 [2]。

2 项目背景

2006 年,里奥马焦雷市制定了莱门(Lemmen)和卡西纳戈拉(Cacinagora)两个定居点的环境恢复试点项目,旨在实现两个具体目标:一是在五渔村国家公园内,建设一个具有示范意义的、可以展示区域内农村建筑物的维护、修复与改造准则;二是根据五渔村国家公园管理局提出的需求,建立接待区,为其推动的教育与培训活动提供支持,并确保其完全符合公共使用要求 [3]。

由此可见,该项目为一项综合性修复工程,不仅涵盖乡土民居的建筑层面,还包括环境、农林及地质等多方面内容 [4]。为此,五渔村国家公园管理局成立了跨学科工作组,由热那亚大学迭戈·莫雷诺教授牵头组建研究团队,并且在科学的协调下,共同推进该恢复试点项目的相关工作 [5]。

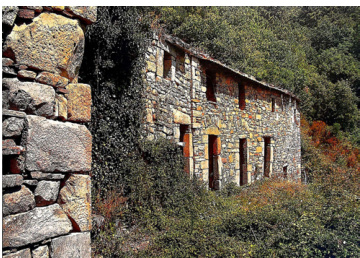

莱门定居点位于海岸边的山脊上,区域内仍存在可以耕作的梯田系统,其间散布着一些可能因朝向不佳而被废弃的土地。由于农业活动荒废的原因,该区域已经被自然植被所覆盖。莱门社区共有 11 座处于废弃状态的乡土民居,这些建筑最初都是用于农业用地管理或作为临时住房,以当地石砌民居建筑为主,大多为简单的矩形平面型制,其中最高建筑为三层,通常一层不设窗户(图1)。

图1:莱门定居点内一处废弃乡土民居

卡西纳戈拉定居点海拔约 350 米,处于广阔的林地植被之中,其区域内部的梯田系统仍清晰可辨。该地区的废弃时间似乎较莱门更短,且废弃范围更为有限。定居点内的农村建筑曾用于畜牧业,包括临时住房和动物圈养。该定居点内的乡土民居建筑多呈现出两至三层排列,由矩形功能平面单元联系成线性聚集构成。

3 项目目标

五渔村国家公园试点项目旨在追求两个核心的目标,首先是保护莱门和卡西纳戈拉定居点上乡土民居的建筑现状,以传承本地特有的建筑营建文化,避免因为不当的干预措施而永久消失。另一点是将莱门和卡西纳戈拉定居点重新纳入可持续使用与维护体系,并将乡土民居改造为现代化的新型接待设施。

为了实现项目的目标,在试点项目开始之前,研究团队专门调查搜集了多方面的具体信息,包括定居点的区域地理与形态特征,现场水文地质结构与土壤性质,及其与建筑物结构等方面的稳定性机制之间的关系,为后续制定维护和干预指南做准备。另一方面,调查定居点内农林牧业对环境的影响,以识别当前植被的状态,并探讨如何通过种植与农业实践进行调控。

具体信息整理为定居点的地形与海拔轮廓、建筑物及构筑物的几何形态、建筑结构与土壤和场地的关系、乡土民居的材料特性、传统营建施工技术、建造与改造历史阶段,以及影响单个结构与整体聚落的退化与失稳现象,在此基础之上建立乡土民居知识库,为后续的干预策略提供充分依据。

4 干预治理

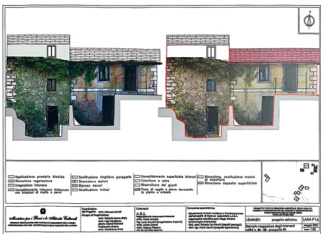

在前期目标设定与充分的调查基础之上,针对于莱门和卡西纳戈拉两个定居点内的乡土民居,制定出科学对应的干预措施,具体包括严格保护现有石砌结构和标志,并对于不当的改动进行恢复。对于墙面的治理仅限于修复砂浆接缝、清除侵入植被及加固现有灰泥。同时,采用可明确识别为新干预的技术与材料,对于已经坍塌或者废墟状态的建筑体量进行整合与补全。对于存在失稳、沉降、角缝缺失、局部框缘坍塌等问题的石砌结构进行加固(图2)。

图2:对于定居点内的现存建筑现状进行测绘并制定干预措施

另外,使用与现有材料和形态相近的材料修复建筑阁楼和屋顶,回收原有建筑中可用的木梁,制作新木板与梁并重新安置于原有石砌空间。对于已经封闭的门窗洞口,仅在极少数情况下,经过慎重评估可以重新打开。新安装的卫生间以及电力、供暖、管道等设施,需要采用满足使用需求且对现有石砌结构干扰最小的技术方案。建筑物增设雨水分流系统,可以兼作消防备用目的。依照提出的干预措施,五渔村国家公园管理局针对于莱门和卡西纳戈拉两个定居点内乡土民居进行了系统的治理恢复,解决了现存状态下的病害问题,为后续的更新设计提供了良好的条件。

5 更新设计

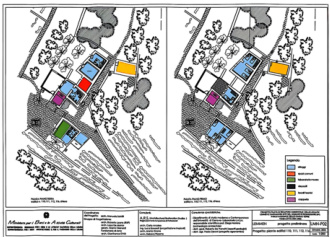

在治理恢复基础之上,综合建筑状态和地理位置等因素,选取两个定居点内部分乡土民居进行更新设计。首先是莱门定居点,其中一处建筑位于栗树林边缘,该建筑被更新为当地的公共活动建筑,并且配备教室、会议室、公共厨房等功能,通过扩建设计的手段增设 7 个卫生间和 20 张床位。另一处位于当地火车站点的废弃民居将被更新为游客接待区,通过扩建 250 平米达到要求的建筑容量,采用与原有石砌结构兼容的现代材料塑造外观(图3)。

图 3:莱门定居点内一处被更新为游客服务中心的乡土民居及其平面设计

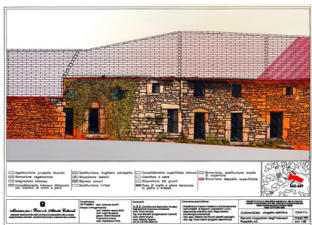

在卡西纳戈拉定居点,选取其中一处乡土民居更新改造为当地栗树经济展示空间,具体包括展示空间、工作室、会议室、公共厨房等功能。同时为了满足临时住宿需求,更新设置 6 个房间共 12 个床位,并且配备卫生间。扩建所需的空间由原羊圈和临时建筑改造而成(图 4),并且增设一个容纳供暖系统的设备间。由于乡土民居的房间与采光面尺寸,无法满足意大利国家建筑规范的最低要求,因此在更新设计之前就申请了豁免。

图 4:对于卡西纳戈拉定居点内一处乡土民居进行外立面更新设计

而在土地使用方面,周边条件的差异也导致两个定居点采取了不同的策略。在莱门,考虑到土地所有者仍在进行农业活动,修复规划采取了更加谨慎态度。建议将干预集中于当前废弃且土地用途各异的地块内,而非推行大规模恢复行动,以便评估修复与改造的时间、成本及环境影响。每个地块首先将杂草植被进行清理,保留部分区域作为对照和监测区。

莱门定居点内一片海松林、一片橡树与石楠林,以及一个被荆棘和铁线莲覆盖的废弃葡萄园将被清理和耕种,改造为适于集约化种植的土地。废弃果园和灌木区将改为果树植物园,种植地方传统果类品种,以实现恢复与保护目标。原牧场上的地中海灌木林、两片以海松为主的新林,以及针阔混交林将被清理和耕种,用于后续的集约化种植。近期建于葡萄园土地上的栗树林将受到保护。而之前种植的栗树林中部分已归化的栗松,将改造为采用不同种植方式的栗园。

在卡西纳戈拉定居点,计划重新引入绵羊放牧,同时建立一个多功能复合农场,旨在恢复传统土地用途、引入创新作物,并作为土地保护与实验的教育和科研中心。区域中心的葡萄园将予以恢复,部分原葡萄园土地因便于灌溉,将改为园艺作物和可耕地作物。附近的橄榄林将重新种植,地块布局更为合理。除保留作为自然演替对照的地块外,几乎所有原牧场将通过清理恢复为牧用。指定为矮林的地块将获得维护,通过清除荆棘和铁线莲等杂草,用作牲畜庇护所和辅助饲料来源。新形成而未转为农业的森林将用作放牧林。路边以栗树为主或与海松混交的林区将通过疏枝、修剪、切割和嫁接改造或恢复为栗园。部分土地将任其自然演替,作为对照区域。

6 总结

意大利五渔村传统村落的保护实践突出整体性与可持续性。该试点项目不仅注重建筑单体的修复,更将民居更新置于更大的环境与农业系统中统筹考虑。通过跨学科协作,项目成功将废弃乡土民居改造为符合当代使用需求的接待与教育空间,同时恢复了周边农业和林业系统,重建了土地生产与生态功能。从意大利五渔村传统村落试点项目可以看到,乡土民居保护需融合建筑干预、生态恢复与社会功能再生,从而实现文化延续、环境稳定与社区发展的协同效益。其系统性的方法对中国传统村落的保护与更新具有重要的参考价值。

参考文献:

[1] 华梦熙 . 中意世界文化遗产村落物质空间对比研究 [D] 苏州大学,2016, 2.

[2] 张松. 作为人居形式的传统村落及其整体性保护 [J] 城市规划学刊,2017 (02): 44-49.

[3] L.De Marco, G.Franco, A.Magrini. Guidelines for Eco-efficiency

in the UNESCO Site of Cinque Tere: An Example of Good Practice, [C]

International Conference Built Heritage 2013 Monitoring Conservation

Management, 2013 (11): 21-32.

[4] L.De Marco, S.F.Musso. Governing the Transformation of a Terraced

Landscape: Rehabilitation of National Park“Cinque Terre”, Liguria (Italy), [C]

Mediterranean Rehabilitation Experiences, 2008: 67-74.

[5] S.F.Musso, G.Franco, M.Gnone. Architettura Rurale nel Parco del

BeiguaGuida alla Manutenzionee al Recupero, [M] Marsilio, 2009: 176-177.

本文系江苏高校哲学社会科学研究项目“苏北徐连地区石砌聚落空置民居公共化设计路径研究(2025SJYB0837)”研究成果。

作者信息:

第一作者:施颖,1. 施颖(2005-08), 女,汉族,江苏南通人,本科,徐州工程学院环境工程学院学生,主要研究方向:风景园林

第二作者:吴心竹,2. 吴心竹(2004-10),女,汉族,江苏徐州人,本科,徐州工程学院环境工程学院学生,主要研究方向:风景园林。

第三作者:李汀珅,3. 李汀珅(1988-07),男,汉族,江苏徐州人,博士,徐州工程学院环境工程学院,讲师,主要研究方向:建筑遗产保护

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)