基于提高临床思维能力的基础护理实训教学方法改革与实践

丁玉洁 刘洋 张旭

北京京北职业技术学院 北京 101400

基础护理实训课程是护理学的核心学科,既是学习其他学科的基础也是护生进入临床护理岗必须要掌握的基础。而临床思维是对疾病现象进行调查研究、分析综合、判断推理等过程中的一系列思维活动,由此认识疾病、判断鉴别,做出决策。是将疾病的一般规律应用到判断特定个体所患疾病的思维过程。而护理临床思维是指护理人员在临床实践中对患者健康状况的评估、诊断、护理、预防等思维过程和思维活动 。因此,在教学过程中不仅要让学生掌握基础知识、基本技能,更要注重培养护生的临床思维能力,使二者有机结合,才能学以致用,胜任护理工作。以往我专业基护实训教学方法单一,只注重基础护理操作技能的掌握,只是单一的教和考;鉴于现在的医疗环境,大部分学生进入临床实习后又缺乏真正的参与,远不能胜任未来的临床工作。鉴于此,为提高护生的临床综合水平,尤其为了提高临床思维能力,结合学校实际,临床与教学并重,进行了一系列基护实训教学新方法探索。

1 研究对象

1.1 研究对象

选取2021 年9 月—2022 年5 月我校护理专业二年级学生为研究对象,按学号末尾奇偶随机分为研究组( n=48 )与对照组( 1=48 ),两组均在同一学期完成《基础护理实训》课程。两组学生均为统招学生,平均年龄 19岁,男生 36 人( 37.5% ),女生 60 人( 62.5% ),两组间性别、年龄无显著性差异(  ),具有可比性;对照组学生采用传统授课方法(即演示-模拟练习-指导)进行教学,研究组学生采用案例教学、情景模拟教学等启发式教学方法。

),具有可比性;对照组学生采用传统授课方法(即演示-模拟练习-指导)进行教学,研究组学生采用案例教学、情景模拟教学等启发式教学方法。

2 方法

2.1 研究组:本研究采用混合方法设计,构建“ 理论-技能-思维-人文”四维融合教学模式,具体实施路径如下:

2.1.1 研究组(CBL+PBL 整合教学组)

(1)案例开发:联合 3 所三级医院临床专家,基于临床护理典型工作任务,开发16 个标准化教学案例(涵盖内科护理8 例、外科护理5 例、急危重症护理3 例),案例具有临床合理性与教学适用性。

(2)双轨教学实施:将讲授式教学(LBL)与问题导向式教学(PBL)和案例教学(CBL)与团队合作学习(TBL)有机结合。

1)案例教学(CBL):采用“ 案例导入-角色扮演-模拟操作-反思迭代”四步法。例如在学习“ 留置胃管” 操作技能时,案例如下:

“ 患者张某,男,72 岁,脑卒中后吞咽障碍,医嘱留置胃管鼻饲 既往史:高血压、糖尿病,口腔内有3 颗松动牙齿 心理状态:焦虑抗拒,反复询问“ 插管会不会很疼?

初始情境:

你作为责任护士,需在20 分钟内完成胃管留置操作,并确保患者理解配合。” 学生需依次完成:

A(课前发布案例)  B(小组提出护理问题)

B(小组提出护理问题)

B - ..> C(查阅资料/模型推演)

C --> D(课堂角色扮演 + 高仿真模拟人操作)

D --> E(教师引导反思)

E..> F(修订护理计划)

问题导向教学(PBL):根据案例设置 3 个递进式问题。如操作前准备,“ 如何评估患者是否适合留置胃管?需准备哪些关键物品?引导重点:意识状态评估、鼻腔通畅性检查、禁忌症识别;胃管型号选择、润滑剂、固定装置等物品准备” 插入胃管时,“ 如何精准确定插入长度?若遇阻力或患者呛咳,如何判断是否误入气道?引导重点:前额发际至剑突的体表测量法;暂停操作-评估生命体征-回抽胃液/听诊气过水声的验证方法” 成功置管后,“ 如何预防胃管脱出/堵塞,如何紧急处理?引导重点:固定手法优化、加强置管后指导、喂食(药)前后冲洗管腔;脱管后禁止回插、堵塞时尝试温开水脉冲式冲洗等应急预案” 。通过个体预习-小组讨论-班级答辩” 三阶段推进。

(3)教师讲解、示教

教师结合课前发布的案例及设置的问题授课。首先是解剖学知识回顾,明确胃管插入的解剖路径(鼻腔 $$ 咽 $$ 食管 $$ 胃) $$ 根据案例提出对患者评估的要点(鼻腔黏膜、鼻中隔、活动性牙齿),核对适应证/禁忌证(本例松动牙齿是否影响操作?) $$ 提问如何通过测量(发际-剑突)确定胃管长度 ? 物品准备,强调无菌操作要点(铺无菌盘、检查无菌物品、戴无菌手套顺序) $$ 携用物至床前演示操作流程,学生模拟病人沟通,利用模拟人示教操作流程,强调操作规范化(因鼻饲置管的操作流程较复杂,因此教师将此操作总结短语便于学生记忆,如安置体位,铺巾定位,打、倒、撕、清、戴等) $$ 置管过程中,强调对患者的观察以及出现异常情况的处理(如观察胃管是否盘在口腔?松动的牙齿是否有异常?患者恶心、干呕如何处理?患者憋气、紫绀如何处理?等) $$ 置胃管后判断是否在胃内的检测方法仍然用一个字概括(抽、听、看),便于学生牢记;结合临床新技术(用试纸检测)使学生了解 $$ 示教固定胃管方法时,将教材与新版临床实践指南相结合,做到既不脱离教材,又和临床实践相结合 $$ 管饲喂食,讲解每次喂食前应先抽吸胃液,确定胃管在胃内(提问:如果抽出的胃内容物是前一次注入的胃内营养液,如何处理?) $$ 根据之前预留的问题,再次提问如果脱管和堵塞如何处理? ? 拔管操作流程

(4)学生分组练习操作

课上学生分组练习操作流程,教师巡视指导。课后继续开放实训室,按质量要求完成项目任务。操作练习熟练以后,要求学生录操作视频。

(5)反思迭代与方案优化

1)录像回放:随机抽取 1 组操作视频,标注 3 处关键决策点(如呕吐发生时的处理)2)小组讨论(复盘):操作流程缺陷(如未预判高血压患者咽反射亢进风险),沟通策略改进(采用“ 同理心-解释-建议” 三步沟通法)3)方案升级:可增加“ 高危患者备吸引装置” 防呕吐窒息

(6)思政融合与职业素养强化:

1)在鼻饲置管操作流程教学中植入“ 人文关怀” :如对病人充分的评估和解释操作目的及过程,以取得合作;插管成功后调整体位至舒适角度,而非立即固定。

2)工作严谨,操作规范,保护患者安全:强调严格遵循操作规范,如测量置管长度、确认导管位置等;插管至 10-15cm 时或遇阻力,应暂停插入,检查是否有盘曲或堵塞现象;避免插入过深导致胃部不适或损伤;每次喂食前先检查胃管是否在胃内。

3)患者知情同意权及保护患者隐私。操作前需明确告知患者或家属操作的必要性、风险及替代方案,体现对患者自主决策权的尊重;操作中保护患者隐私,强化护理人员的伦理意识。

4)慎独精神:如无菌操作,如已有污染或已被污染,应及时终止操作,予以更换无菌物品后再实施。

2.1.2 教学评价

站式考核:

1)设置5 个考核关键点:技能考核点(考核操作流程的规范性和标准性)、判断观察考核点(考核观察和分析能力)、沟通考核点(考核与患者及家属的解释及健康教育能力)、人文关怀考核点(考核共情表达及非语言沟通技巧)、应变处理考核点(考核并发症和危机处理能力)

2)评分标准:

流程规范( 30% ):符合《基础护理技术操作标准》第 3 版;案例分析( 20% );应变处理( 10% ):正确识别并处理呕吐或发绀等并发症;人文关怀( 15% ):使用至少 3 种安抚性语言(如“ 我会尽量轻柔” );健康教育(含沟通) 20% ;记录 5% :执行人及时间的记录,置管内容的记录

临床实习教学医院反馈

通过对合作教学医院的走访,我院护生整体表现良好,尤其在操作上相比其他学校的护生掌握更熟练更规范;和病人沟通较顺畅。

2.2 对照组(传统教学)

按《基础护理技术》(第6 版)教材章节顺序授课,采用“ 教师示教-学生练习-个别指导” 三段式教学法

1、按教材章节每次课集中讲解1 项操作(如“ 留置胃管四步法” 病人评估-物品准备-操作实施-操作评价)。重点强调步骤标准化(如置管的手法等)。

2、学生按实训手册重复练习,教师纠错,直至动作熟练

3、期末进行单项技能考核(如留置胃管步骤完整性评分),评分依据教材和《临床护理技术操作标准》。

3 结果

3.1 考核成绩对比

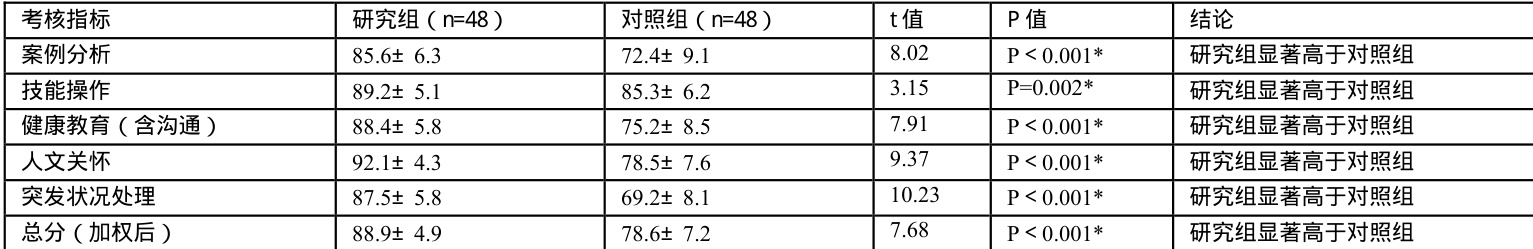

研究组 OSCE 总分( 88.9±4.9 )显著高于对照组( 78.6±7.2 ),差异有统计学意义( 1=5.432 , P=0.000 )。各站点得分详见表1:

注:*表示差异具有统计学意义( P<0.05 )。

3.1.1 结果解读

分项能力差异显著:研究组在所有考核指标中均显著优于对照组(P<0.05 ),尤其在人文关怀( Δ=13.6 分)和突发状况处理( Δ=18.3 分)上优势最大,体现了“ 四维融合教学模式” 在思维、人文、临床应变能力培养上的核心作用。

案例分析、健康教育(含沟通)、人文关怀和突发状况处理均是临床思维能力的体现。本研究结果显示,此四项指标均优于对照组,有助于提升护生的综合临床思维能力。

3、技能操作优势稳定:研究组技能操作得分( 89.2± 5.1 )高于对照组(85.3± 6.2),说明启发式教学在保证基础技能规范性的同时,未削弱操作能力(传统教学组更侧重步骤重复训练,但效果仍弱于研究组)。

4、综合能力提升显著:加权总分研究组( 88.9±4.9 )显著高于对照组(78.6± 7.2),验证了“ 理论- 技能- 思维- 人文” 四维融合模式对护生临床综合胜任力的全面提升效果。

3.2 教学评价差异

研究组教学满意度( 93.7±4.2 )显著高于对照组( 78.5±7.6 )( t=6.112 ,P=0.000 )。

3.3 临床实习反馈

研究组实习好评率( 91.7% )显著高于对照组( 70.8% )(χ 2=7.843 , P=0.005 ),尤其在“ 应急处理能力” ( 87.5% vs 69.2% )和“ 护患沟通能力” ( 88.4% vs75.2% )维度差异显著。

4 讨论

本研究以留置胃管操作为切入点,探索了以提高临床思维能力为核心的基础护理实训教学方法改革路径。结合当前临床护理实践需求与教学现状,讨论如下:

一、教学改革对临床思维能力培养的实践价值

临床思维能力是护理人员在操作中综合评估、决策与问题解决的核心能力。传统实训教学多以“ 步骤记忆 + 机械操作” 为主,学生易陷入“ 知其然不知其所以然” 的困境。本研究通过改革,将临床思维培养融入实训全流程,例如在留置胃管操作中,要求学生首先分析患者个体差异再结合文献中“ 材质、性能更好的硅胶胃管更适用于长期置管患者” 的结论,自主选择胃管类型(如成人常用16 号硅胶胃管);同时,针对昏迷患者需调整体位(如左侧卧位、头前倾)以避免误吸,引导学生基于评估结果动态调整操作策略。这种“ 评估- 决策- 执行- 反思” 的闭环训练,显著提升了学生“ 以患者为中心” 的临床思维能力。也践行了医学院校应将提升护生临床思维能力培养渗透在各课程教学中,临床实践课程设置更要重视学生评估、沟通、实践反思、评判性思维的培养的人才培养目标[3]。

二、教学方法改革与临床实践的衔接性

本研究构建的“ 模拟情境 + 案例分析 + 团队协作” 教学模式,有效弥合了理论与实践的鸿沟。例如,通过模拟病房环境(配备仿真模型、标准化患者),学生可在安全场景中练习“ 鼻腔评估- 胃管润滑- 吞咽引导- 固定观察” 全流程,同时处理“ 患者不配合” “ 置管后恶心呕吐” 等突发状况,这与临床真实情境高度契合。此外,结合“ 留置胃管失败原因分析” 案例(如操作者经验不足等),也就是复盘加头脑风暴,引导学生讨论改进策略(如采用“ 口服温开水法” 提高一次成功率[4]),不仅强化了操作技能,更培养了批判性思维。

三、医教协同是提升护生临床思维能力的关键

临床思维能力的培养离不开临床案例开发与应用。我校与三级医院临床护理专家在校验教改方面深入合作,协同设计的实训案例为本研究的开展奠定了基础。

四、研究的局限性与未来展望

本研究聚焦留置胃管操作,虽验证了教学改革对临床思维能力的促进作用,但仍存在一定局限性:其一,样本量单一,后续需扩大以增强普适性;其二,临床思维能力的量化评估需进一步完善,以更科学地衡量教学效果。未来可探索以下方向:一是引入智能化实训工具(如虚拟仿真系统),通过大数据分析学生操作中的薄弱环节,实现精准教学;二是邀请临床护士参与实训教学,及时融入最新操作规范(如“ 人字形固定法+高举平台法”和“ 蝶形固定法+高举平台法” [5])确保教学内容与临床需求同步。

综上,以提高临床思维能力为核心的基础护理实训教学改革,通过“ 情境化、个体化、问题化” 设计,有效提升了学生的综合护理能力。未来需持续优化教学模式,推动护理教育从“ 技能培训” 向“ 临床思维与人文关怀并重” 转型。

参考文献

[1]吕一婷.内科护理教学中的临床思维训练.福建教育学院学报.1673—9884(2008)10—0113—03;

[2] 曹晓花.乔森.梁丹.长期鼻饲患者硅胶胃管更换时间间隔系统评价.泰山医学院学报,2019.第 5 期:359- 362.

[3]向罗珺.唐凤平等.基于临床思维能力培养的助产综合实训的改革与实践.医学理论与实践,2020. 33(5)

[4] 伊芳华.老年清醒患者术前留置胃管方法的改进.吉林医学,2011 年6 月第 32 卷第 17 期:3597.

[5]石海燕.刘爱华.马骁等.成人鼻肠管的留置与维护.中华急危重症护理杂志,2023,11(5):1011- 1015

作者简介:

丁玉洁(1972- ),女,汉族,怀柔人,中级职称,大学学历,研究方向为临床护理专业教学,研究患者生物- 心理- 社会健康问题的干预措施

身份证号码:110227197204061824

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)