情景化教学在水平面内圆周运动中的应用

陈容

四川省广安第二中学校 638000

一、引言

圆周运动是高中物理知识体系里的重要板块,而水平面内的圆周运动在现实生活里随处可见。把生活中的实际例子引入到教学环节中,能够让原本抽象的物理知识变得更加直观、易于感知,从而减轻学生理解时的困难程度。

二、生活实例在教学中的应用

(一)旋转秋千

1. 现象描述:轻的物体旋转时可以把重物向上带动

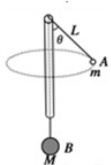

通过老师魔术式的表演,发现较轻的球为 A 可以较重的球 B 向上带动。且 A 球转的快慢不同,B 的运动状态不同。再让学生亲身体会并观察思考原因?激发学生学习兴趣,促进学生的思维碰撞。当 A 球稳定后在水平面上的转动时,在水平面内的匀速圆周运动,引出新课。

2. 物理分析

学生亲自体验 “神奇”的现象并分工合作:每个小组手中有器材的同学作为小组的实验员,负责演示;其他同学将观察现象,负责记录实验数据。

设置问题:

A 球不转时,由静止释放的B 球运动方向为(竖直向下)?

原因是(B 的质量大于A 的质量);

转动A 球后B 球向上运动?

原因是(A 球转动后绳的拉力增大);A 球转得越快,绳的拉力 T越(大)。A 球转得越快,绳子与竖直方向的夹角θ 越(大)。

通过分组实验:

讨论不同情况下B 球的运动情况,学生体会A 球的转动快慢和绳拉力之间的定性关系,教师在适时引导进一步思考“如果我们测得出球转动时,线与速度方向的夹角θ,求此时的A 球的角速度和绳中的拉力?可设置下面情景1 探究作业。

情景 1:已知质量为 m 的 A 球在水平面内做匀速圆周运动。摆线长为L 与竖直方向的夹角为θ。

求此时A 转动的角速度ω。

设置 [ 思路导析 ]:首先分析 A 球做匀速圆周运动的平面在(水平面),半径为 R=Lsinθ;再对 A 球进行受力分析并画出受力示意图并利用平行四边形定则求得 F 合 =mgtanθ(用 m 和 θ 表示),这个合力提供 A 球做匀速圆周运动的 ( 向心力);从运动角度知 A 球做匀速圆周运动所需向心力 F 向=mRω2( 用 ω2,R 表示 ),它来源于(A 球所受的合外力),然后利用供求平衡求出此时A 球转动的角速度ω。最后分析知A 球在竖直方向上F 合(为零), 表达式为 Tcos θ=mg 。解得绳子拉力 T=mg/cosθ 。

通过小组讨论,学生展示,教师总结提升,并在黑板上板书示范解题的规范格式,再交由学生讨论回顾“本题的解答过程,思考并解决,水平面内的匀速圆周运动,让学生思考解题步骤是怎样的?”

最后教师根据学生总结的内容,规范学生的语句,形成板书内容。

(1)明确对象,找出圆周平面,确定圆心和半径;

(2)进行受力分析,求合力;

(3)根据运动,找向心力;

(4)利用相关力学规律列式求解。

( 二)“飞车走壁”

1. 现象描述:利用内壁光滑的碗和小球模拟“飞车走壁”。

学生观察思考:为什么小球在水平方向上做圆周运动而不会掉到脸盆里?小球的转速不同,它做圆周运动的轨道平面是否相同?玻璃球对碗壁的压力大小是否相同?

2. 物理分析

根据上一例题建立的思维模式讨论,定性分析。在学生有了初步认识后在将此情景模型化如下:

情景 2:玻璃球 A 在竖直放置的光滑圆锥筒内沿筒的内壁在水平面内做半径为 R 的匀速圆周运动(忽略摩擦),若筒壁与竖直方向夹角为 θ,玻璃球A 的质量为m, 求玻璃球A 的线速度V 和玻璃球A 对筒壁的压力大小?

根据上一题总结的结论让学生独立完成该题,最后选取学生的成果进行展示,再请同学对其进行评价,通过学生答题结果的展示,以及典型错误的纠正,让解题的思路更清晰,格式更规范,细节更加注重。

3. 最后借助变式训练强化认知:有一个内壁光滑的圆锥形筒,其轴线与水平面垂直,圆锥筒保持静止,有两个质量相同的小球 A 和 B,它们紧贴内壁分别在水平面内做匀速圆周运动(R_{A} 大于 R_{B}),那么(球A 的线速度必然大于球B 的线速度)。

通过变式训练来增强学生的理解程度,促进学生思维的发展,最后结合生活实际,拓展学生的思维视野。

(三)飞机转弯

1. 现象描述: 观看视频中飞机转弯情景

请观察并思考,飞机转弯时,机身是平的还是斜的?转弯所需要的向心力来自哪里?飞机的倾斜程度不一样,转弯的速度是否一样?

再将此情景模型化为学以致用的情景3。

2. 物理分析

情景 3:质量为 m 的飞机以恒定速率在空中水平盘旋,如图所示,机身与水平方向的夹角为 θ,其做匀速圆周运动的半径为R,重力加速度为g,问题:

(1)谁提供飞机做圆周运动的向心力?

(2)此时飞机的速度V 为多大?

(3)如何提高飞机转弯的安全速度?

通过学生主动参与探究,在合作过程中对生活里圆周运动的实例有了全新认知,从熟悉的案例延伸至不常见、难以直观感受的生活场景,深切体会到把理论运用到实际中解决问题所带来的喜悦与成就感。

(四)物理与生活

1. 现象描述

以视频的方式展示日常生活中水平面内的圆周运动,如“旋转秋千”,“飞车走壁”,“汽车转弯”,“火车转弯”等情景,让物理模型情景化,理论知识实际化。通过分析这些现象,可以让学生意识到所有水平面内圆周运动的分析方法的中心思想是唯一的“牛顿运动定律”。

同时重点展示火车转弯视频,并设置以下问题。

2. 物理分析

以视频的方式情景再现,同时引入汽车转弯模型并设置以下问题:

汽车是如何转弯的?转弯的安全速度的决定因素有哪些?如果你是赛道设计者,怎样提高转弯处的安全速度?再进一步观察实际生活中转弯处的公路内外两侧高度有什么特点,为什么要这样设计?最后查阅资料,观察并思考铁路在拐弯处的铁轨和火车车轮的特征。

通过分析这些现象,可以让学生带着问题去观察并有方向性的思考这一具体圆周问题,可以很好的掌握规律的应用并突破教学难点。

四、结论

本节课利用自制的实验装置让学生亲身体会的情景,并把每一个情景作为每一个实例为切入点,教学思路设定为通过感知 --- 定性分析 ---建立模型 --- 定量计算 --- 总结规律 --- 模型范围推广。教学方法采用教师的引导下,学生通过小组体验,观察,讨论,总结,展评等活动,使学生建立力和运动相互这一物理观念的同时,也培养了学生建构物理模型,用数学知识定量分析物理问题的思维,以及通过观察,讨论分析物体运动快慢的影响因素学生逐步建立科学的探究方法和严谨认真的科学态度。在今后的教学中,应进一步挖掘更多合适的生活实例,优化教学方法,提高物理教学质量。

参考文献

1.【中国学生发展核心素养】2018 年《普通高等学校招生全国统一考试大纲的说明》

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)