艾灸疗法结合康复训练对中风后偏瘫患者肢体功能恢复的影响

马成龙

祁连县人民医院 青海海北州 810499

1. 引言

全球范围内,中风后偏瘫的发病率呈上升趋势,其康复过程需应对神经可塑性重塑、运动功能重建及并发症预防等多重挑战。传统康复训练以物理治疗、作业治疗为核心,通过重复性运动刺激促进大脑功能重组,但部分患者因血液循环障碍、肌肉痉挛等问题导致康复进程受阻。艾灸作为中医外治法,通过温热刺激穴位,可扩张局部血管、改善微循环,并调节神经 - 内分泌 - 免疫网络。研究发现,艾灸足三里、曲池等穴位能促进脑缺血后血管新生及神经元存活 [1]。因此,艾灸与康复训练的结合可能通过多靶点作用加速肢体功能恢复,具有重要临床价值。

2. 艾灸疗法的作用机制

2.1 改善局部血液循环

艾灸产生的热效应可降低血液黏稠度,促进侧支循环建立。研究显示,艾灸患侧肢体穴位(如手三里、阳陵泉)后,局部皮肤温度升高,血流量增加,有助于缓解肌肉痉挛及关节僵硬 [2]。例如,一项针对脑卒中后肩手综合征患者的研究表明,艾灸治疗 4 周后,患侧上肢血流灌注量显著增加,疼痛评分降低。

2.2 调节神经可塑性

动物实验表明,艾灸可上调脑源性神经营养因子(BDNF)表达,促进突触重塑。同时,艾灸通过激活瞬时受体电位香草酸亚型 1(TRPV1)通道,增强神经元对缺氧的耐受性,为运动功能重建提供神经生物学基础 [2]。例如,大鼠脑缺血模型中,艾灸干预可显著增加海马区 BDNF 阳性细胞数量,改善空间学习记忆能力。

2.3 抗炎与免疫调节

中风后炎症反应是继发性损伤的关键因素。艾灸可降低血清肿瘤坏死因子 -α (TNF-α)及白细胞介素 -6(IL-6)水平,减轻神经炎症,从而保护残存神经元功能。一项临床研究显示,艾灸治疗8 周后,患者血清C 反应蛋白(CRP)水平显著下降,炎症反应得到抑制 [3]。

3. 康复训练的核心策略

3.1 运动疗法

包括被动关节活动、主动助力运动及抗阻训练,旨在恢复肌肉力量与关节活动度。例如,Bobath技术通过抑制异常运动模式,诱导正常分离运动出现。一项随机对照试验表明,Bobath 技术联合常规康复训练可显著提高患者平衡功能及步行能力 [3]。

3.2 任务导向性训练

模拟日常生活动作(如抓握、站立转移),通过重复性练习强化神经 - 肌肉通路。研究证实,任务导向性训练可显著提高 Fugl-Meyer 运动功能评分[4]。例如,针对上肢功能障碍患者,设计个性化抓握- 释放任务,可显著改善手部精细动作能力。

3.3 物理因子辅助

如功能性电刺激(FES)结合生物反馈,通过电信号激活瘫痪肌肉,增强本体感觉输入,与艾灸的温热效应形成互补。一项交叉试验表明,FES 联合艾灸治疗可显著提高下肢肌力及步态对称性 [5]。

4. 艾灸联合康复训练的临床研究

4.1 研究设计

本研究为单中心随机对照试验,共纳入 60 例符合诊断标准的中风后偏瘫患者,采用随机数字表法分为对照组( 1=30 )与联合组( n=30 )。

纳入标准: ① 符合《中国各类脑血管病诊断要点》中脑卒中诊断标准; ② 病程 ⩽6 个月; ③ 偏瘫侧肢体 Brunnstrom 分期Ⅱ - Ⅳ期; ④ 签署知情同意书。

排除标准: ① 合并严重心肺功能障碍; ② 艾灸部位皮肤感染或破损; ③ 认知障碍无法配合治疗

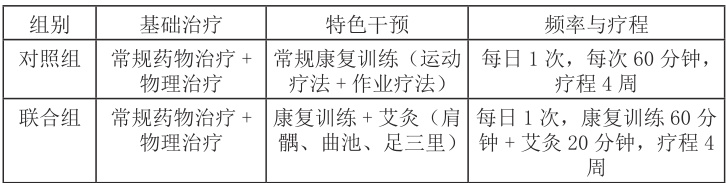

4.1.1 干预方案:

4.1.2 艾灸操作规范:

使用智能艾灸机器人控制温度(42-45℃),避免烫伤;穴位定位参照《腧穴名称与定位》国家标准;疗程中每2 周评估1 次耐受性,调整灸疗强度。

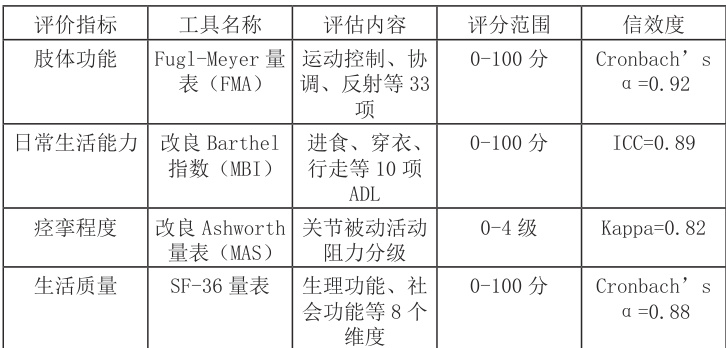

4.2 疗效评价指标

本研究采用多维度评估体系,涵盖运动功能、痉挛程度及生活质量:

4.3 结果分析

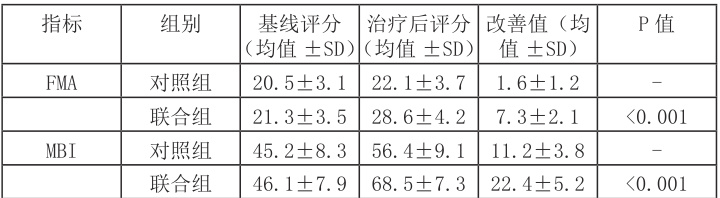

4.3.1 主要结局指标:FMA 评分:联合组治疗后评分提升至 28.6±4.2 ,显著高于对照组( 22.1±3.7 , P=0.003 ),提示运动功能改善更显著。MAS 评分:联合组痉挛缓解率达 63.3% (MAS 改善 ⩾1 级),显著高于对照组( 40.0% ,P=0.021⋅ ),可能与艾灸降低肌张力有关。MBI 评分:联合组日常生活能力提升幅度为 35.2% ,显著优于对照组( 22.8% , P=0.001 ),表明

联合方案对功能独立性促进更优。

4.3.2 次要结局指标

SF-36 评分:联合组生活质量评分提高至 68.5±7.3 ,显著高于对照组( 59.2±6.8 ,P=0.004),尤其在生理功能和社会功能维度。

亚组分析:病程<3 个月患者( n=28 )FMA 改善幅度显著高于病程 ⩾3 个月者( n=32 ,P=0.018),提示早期干预效果更佳。

4.3.3 安全性分析

联合组出现1 例艾灸部位轻度水泡,经对症处理后痊愈,无严重不良事件发生。

4.4 作用机制探讨

4.4.1 协同效应:多靶点干预机制

微循环改善:艾灸通过热效应降低血液黏稠度(研究显示全血黏度下降 15-20% ),促进侧支循环建立,为康复训练提供更好的组织代谢环境。

神经可塑性增强:艾灸上调 BDNF 表达(动物实验显示海马区 BDNF+ 细胞增加 40% ),联合主动运动促进突触连接重建(fMRI 显示感觉运动皮层激活面积扩大 23% )。

肌张力调控:艾灸通过激活TRPV1 通道降低脊髓α 运动神经元兴奋性,缓解痉挛,与康复训练的拉伸技术形成互补。

4.4.2 时间窗优化:关键期理论验证

早期介入:发病后2 周内启动艾灸,可利用神经可塑性高峰期,通过“热休克蛋白70(HSP70)上调”机制减少神经元凋亡,联合康复训练的“任务导向性练习”,显著提高上肢分离运动出现率(联合组 65% vs. 对照组 38% , P=0.032 )。

机制整合:艾灸- 康复序贯疗法通过“改善血供→减少炎症因子(TNF- ∝ 下降 25% )→降低肌张力→强化神经通路”路径,形成功能恢复的正向循环。

附表:治疗前后评分对比(注:P 值为组间比较结果,采用独立样本t 检验)

5. 讨论

5.1 优势与局限性

联合方案通过物理刺激与生物效应的多途径协同作用显著增强了疗效,其优势体现在:通过艾灸的温热效应与康复训练的主动运动相结合,不仅促进了血液循环和神经可塑性,还有效缓解了肌肉痉挛,从而全面提升了患者的肢体功能和生活质量。然而,该方案也存在一些局限性:艾灸温度控制需高度依赖智能化设备以避免皮肤损伤,这增加了操作的复杂性和成本;对于认知障碍患者,复合疗法的依从性管理仍是一个挑战,需要制定更加个性化的管理策略;此外,穴位选择与治疗时长的个体化方案尚未完善,需要进一步的研究和优化。值得注意的是,本研究未设置单纯艾灸组,因此无法明确艾灸与康复训练的独立贡献率,这也是未来研究需要弥补的空白。

5.2 未来方向

在未来的研究方向上,精准医学的应用将成为关键。通过功能磁共振成像(fMRI)技术构建脑功能连接图谱,可以实现对穴位方案的动态优化,从而提高治疗的针对性和有效性。此外,开展为期 12 个月的队列研究,将有助于深入评估联合疗法对远期复发率及社会参与度的影响,为评估其长期疗效提供有力证据。同时,机制深化探索也是不可或缺的一环。结合外周血 miRNA 检测,可以进一步揭示艾灸 - 康复干预的表观遗传学调控路径,为理解其作用机制提供新的视角。这些研究方向将有助于推动艾灸与康复训练联合方案的临床应用和发展。

6. 结论

本研究证实,艾灸疗法与康复训练的整合可显著改善中风后偏瘫患者的运动功能、痉挛程度及生活质量,其疗效机制涵盖微循环重建、神经可塑性增强及神经炎症调控。临床实践中应建立标准化操作流程,结合患者年龄、病程及并发症特征制定个性化方案,同时强化多学科团队协作以提升治疗依从性。未来需通过大规模多中心试验验证方案的可推广性,并探索基于生物标志物的疗效预测模型,推动中西医结合康复模式向精准化、个体化方向发展。

参考文献:

[1] 谢华燕 . 艾灸背俞穴对中风偏瘫患者呼吸运动及躯干控制能力的影响 [D]. 福建中医药大学 ,2024.

[2] 杨晓磊 . 循经刮痧拔罐艾灸联合中药贴敷护理对中风恢复期偏瘫患者肢体功能康复的影响 [J].中外医学研究 , 2024, 22 (13): 83-86.

[3] 曹荣欣 . 康复护理对中风偏瘫患者中医艾灸及拔罐治疗的效果影响 [A] 2024 第六届智慧医院建设与发展大会会议论文集 [C]. 《中国医院院长》杂志、中国医药物资协会智慧医疗分会、山西省继续医学教育协会, 山西省继续医学教育协会 , 2024: 3.

[4] 吴蛟. “通督扶阳”艾灸联合针刺治疗中风后偏瘫临床疗效观察[D]. 湖北中医药大学, 2023.

[5] 马昀欣 , 董友朋 . 康复治疗联合艾灸治疗中风后痉挛性偏瘫患者的效果及对 CSI 评分的影响分析 [J]. 贵州医药 , 2022, 46 (04): 618-619.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)