大学生英语听力理解障碍的成因与解决方案:基于多元策略的训练体系

毛培富

湖北工业大学

1 引言

英语作为全球通用的语言,在国际交流、学术研究和职业发展中的重要性不言而喻。对于大学生而言,英语听力能力不仅是学术成功的关键,也是未来职业发展的基础技能。然而, 一个令人困惑的现象是:许多大学生已经掌握了相当数量的英语词汇,也能阅读和理解相对复杂的英文文本,却在听力理解方面表现不佳 1。这种现象引起了语言教育者和研究者的广泛关注。

研究表明,听力在人类交际活动中所占比重高达 45% ,是“听、说、读、写”四项语言基本技能中所占比重最大的一项9。然而,很长一段时间以来,中国的英语教学从初学阶段开始就过多重视对“读”和“写”技能的训练,而轻视对“听”和“说”能力的培养 9。这导致了许多学生即使通过了大学英语四、六级考试,却仍然无法用英语进行自然交流的困境。

本文旨在系统分析大学生英语听力障碍的深层原因,基于相关理论框架,提出有效的解决方案和教学建议,为大学英语听力教学提供理论和实践参考,帮助大学生真正提高英语听力理解能力,实现英语交际能力的全面发展。

2 英语听力理解的理论框架

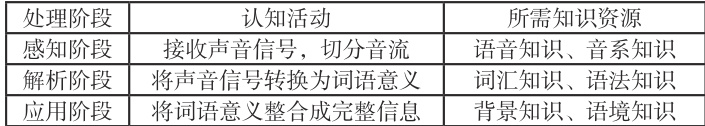

听力理解是一个复杂的认知过程,而非被动的信息接收。根据 O'Malley 和 Chamot的理论,听力理解是听者积极主动地构建意义的过程,需要调动语言知识、背景知识和认知策略等多种资源 5。在这个过程中,听者需要将输入的语言信号与已有的知识结构相结合,从而构建出有意义的信息。

表1:听力理解的认知过程

从心理语言学视角看,听力理解涉及“自下而上”和“自上而下”两种信息处理方式。“自下而上”的处理侧重于对语言本身的分析,从音素到单词,再到短语和句子,最后到语篇的理解;而“自上而下”的处理则利用听者已有的背景知识和预期来理解话语意义5。成功的听力理解需要这两种处理方式的动态交互和平衡。

此外,克拉申的情感过滤器假说也为我们理解听力障碍提供了理论框架。该假说认为,情感因素如动机、自信心和焦虑程度会影响语言输入的效果2。当学习者的焦虑程度高、自信心低时,他们的 " 情感过滤器 " 就会升高,从而阻碍语言输入的有效吸收。这对于解释听力理解过程中的心理障碍尤为重要。

3 大学生英语听力障碍的深层原因

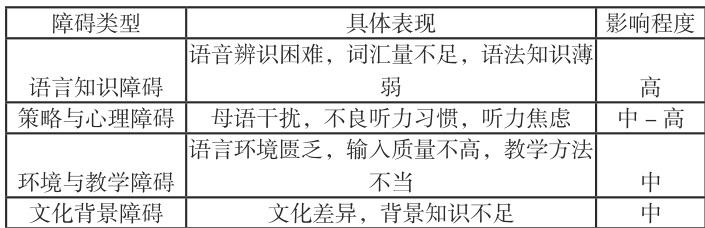

3.1 语言知识障碍

语音辨识问题是大学生英语听力理解的首要障碍。许多学生由于初期没有掌握每个单词的准确发音,对于发音相近的音素无法正确辨别(如sick-seek,house-horse)6。更重要的是,学生习惯于清晰地读出每个词、每个音,甚至词尾的辅音,而忽视了英语中常见的连读、弱读、重读、失爆和重音转移等语音现象 6。当遇到正常语速的听力材料时,这些语音变化使学生无所适从。

另一个重要问题是英美语音差异。我国英语教学过去基本采用英国英语教学体系,但随着美音教材增多并有流行的趋势,学生如果不熟悉英美语音的差异,就会产生听力障碍。例如,英音中的 /r/ 发音与美音有明显的不同,还有一些词汇(如 schedule)在英美英语中发音差异相当大。如果学生只掌握其中一种,在听到另一种的时候,会有一定的反应困难。

词汇认知不足也是影响听力的关键因素。学生的“阅读词汇”和“听力词汇”之间存在显著差距6。许多学生视觉上认识的单词,听觉上却无法识别。这主要是因为在学习过程中,学生往往注重单词的拼写和意义,却忽视了发音学习,导致听到单词时不能迅速将其与已知词汇匹配。

3.2 策略与心理障碍

母语干扰是许多学生在听力过程中的常见问题。许多学生在听到一段语音信息后,受母语思维影响,习惯用中文逐词逐句翻译,而不能直接将语音信息转化为一定的情景,不能直接用英语进行思维6。这种 " 心译 " 过程增加了中间环节,影响了反应速度和记忆效果。

不良听力习惯也显著影响听力效果。有些学生在听力练习中,不注意对关键词、句的摄取,力图把每个词、每个句子都听懂,遇到不理解的单词和句子时就停下来思索6,这无疑就跟不上语速了。还有一些学生缺乏必要的听力策略,如预测、关键词识别、主旨概括等,这些策略的缺失限制了他们的听力理解能力4。

心理因素同样不容忽视。听力理解是一个复杂的心理活动过程。当学习者处于紧张焦虑状态时,就会产生恐惧心理,从而使原来可以听懂的内容也大打折扣6。这种 " 听力焦虑" 在很多学生中普遍存在,尤其是当他们担心听不懂或担心在听力测试中表现不佳时,焦虑情绪会严重影响他们的听力表现。

3.3 环境与教学障碍

语言环境匮乏是中国学生英语听力能力发展的重要限制因素。由于中国人普遍的英语水平不高,学生很难在日常生活中接触到英语环境1。缺乏足够的可理解性输入,学生的听力能力难以得到充分发展。虽然课堂教学提供了一定的听力训练,但往往时间和量都不足,难以满足能力发展的需要。

表2:大学生英语听力障碍多维度分析

教学方法不当也是影响学生听力发展的重要因素。传统的听力教学往往过程简化、形式单调,主要针对应试,缺乏教学设计2。许多教师过于依赖书面材料而忽视了听力训练,学生无法得到足够的听力练习4。此外,听力材料的选择和质量也很重要。如果学生只接触简单的、重复的或口音单一的材料,他们可能无法适应更复杂或多样化的听力场景4。

最后,文化差异也是造成听力困难的因素之一。语言和文化紧密相连。不熟悉英语国家的文化背景可能会使学习者难以理解某些表达方式或隐含意义 4。例如,一篇关于”pubs”的文章,如果学生对英国的酒馆文化有些了解,理解起来就会非常容易6。

4 解决方案与教学建议

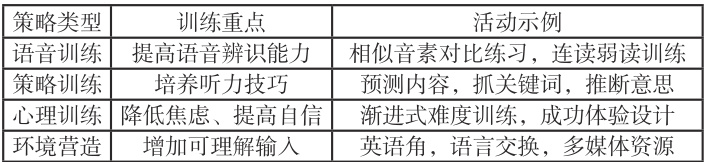

4.1 夯实语言基础:扩大听力词汇与语音训练

要克服语音辨识障碍,学生需要系统性的语音训练。教师应在课堂教学中引入语音识别和 production 练习,重点训练学生辨别相似音素的能力,以及熟悉英语中的连读、弱读、重读、失爆等语音现象6。跟读训练是特别有效的方法,它可以帮助学生掌握词汇的正确发音和各种语音语调现象6。

为了缩小“阅读词汇”和“听力词汇”之间的差距,学生需要有意识地将视觉词汇转化为听觉词汇。具体做法是:在学习新单词时,不仅要记住拼写和意义,还要听它的发音,并模仿发音。许多电子词典和在线学习资源(APP)都提供单词的标准发音,学生可以充分利用这些资源。

选择适合水平的听力材料也很重要。初学者可以从简单的儿童故事、新闻开始;中级学习者则可以尝试电影、美剧等;高级学习者可挑战TED 演讲或者更专业的专题讨论3。这样能确保在学习过程中不断进步,而不过于艰难以至于丧失信心。

4.2 发展听力策略:元认知与认知策略培养

培养学生有效的听力策略是提高听力理解能力的关键。教师可以引入文秋芳和程晓堂等学者提出的学习策略理论,采用C-MC-A(认知- 元认知- 情感)的听力教学模式5。这一模式包括:

认知策略:如预测内容、抓关键词、推断未知信息等;

元认知策略:如计划监控调整听力过程,评估理解程度等;

精听与泛听结合是另一种有效的训练方法8。精听是指仔细聆听并理解每个单词和句子,可以使用字幕辅助;泛听则注重整体理解,不强求每个细节。两者结合,既能锻炼精确理解,又能增强语言的全局感知。对于难以理解的部分,可以反复听,直到完全明白,然后尝试模仿发音和语调,通过跟读来提高口语和听力同步性8。

教师还应该训练学生克服母语干扰,培养英语思维的能力。这可以通过创设沉浸式的语言环境,鼓励学生直接用英语理解和反应,减少心译过程。例如,教师可以引导学生注意听说者的语调、语速和重点,结合上下文和上下文线索进行理解和推断6。

4.3 优化教学环境与降低情感过滤

改善语言环境是提高听力能力的重要条件。教师和学生都应努力创造更多的英语输入机会。例如,参与英语角或语言交换活动,与母语为英语的人进行实际对话4。利用现代技术,如英语学习 APP、在线课程、英语电影和电视剧等,也可以大大增加接触英语的机会。

在教学方法上,教师应摒弃传统的单一、机械的听力训练模式,基于英语学科能力要素设计丰富多样且有梯度的学习任务活动2。具体而言,可以:

加强听力语篇研读,设定合理教学目标;

针对学科能力要素设计活动,解决问题;

联系生活实际,运用语言迁移创新。

表3:多元策略训练体系

降低情感过滤同样重要。教师应该创造轻松友好的课堂氛围,减少学生的焦虑感。可以通过设计循序渐进的听力任务,让学生体验成功,增强自信心。同时,帮助学生树立正确的学习观念,认识到听力提高是一个渐进的过程,需要耐心和坚持,不怕犯错,勇于尝试。

5 结论

大学生英语听力能力薄弱是一个多因素导致的问题,涉及语言知识、策略运用、心理因素和环境条件等多个方面。因此,解决这一问题需要采取系统性的综合策略,单一方面的改进难以显著提升听力水平。

首先,夯实语言基础是听力发展的前提。学生需要系统地进行语音训练,扩大听力词汇量,并将视觉词汇转化为听觉词汇。选择适合水平的听力材料,循序渐进地提高听力难度,有助于保持学习动力并逐步提升能力。

其次,发展听力策略是提高听力效率的关键。教师应该引入C-MC-A 听力教学模式, 培养学生的认知、元认知和情感策略,使学生能够有计划、有方法、积极主动地进行听力学习。精听与泛听结合,注重跟读和模仿,可以有效提高听力理解的准确性和流畅性。

最后,优化教学环境和降低情感过滤是听力发展的保障。创造丰富的语言环境,提供充足的可理解输入,设计多样化的听力活动,可以有效激发学生的学习兴趣和动机。同时,创设低焦虑的学习氛围,帮助学生建立自信心,对于提高听力学习效果同样重要。

未来的英语听力教学应当从传统的技能训练转向策略培养和能力发展并重的模式, 注重学生个体差异,提供个性化指导。只有这样,才能真正帮助大学生克服英语听力障碍, 全面提高英语综合应用能力。

参考文献

1.Field, J. (2008). *Listening in the language classroom*. Cambridge University Press.

2.Goh, C. C. M. (2000). A cognitive perspective on language learners’ listening comprehension problems. *System, 28*(1), 55-75.

3.Krashen, S. D. (1982). *Principles and practice in second language acquisition*. Pergamon Press.

4.O’Malley, J. M., & Chamot, A. U. (1990). *Learning strategies in second language acquisition*. Cambridge University Press.

5.Robin, S. (2007). Learner-based listening and technological authenticity. *Language Learning & Technology, 11*(1), 109-115.

6.Vandergrift, L. (2007). Recent developments in second and foreign language listening comprehension research. *Language Teaching, 40*(3), 191- 210.

7.Wagner, E. (2007). Are they watching? An investigation of test-taker viewing behavior during an L2 video listening test. *Language Learning & Technology, 11*(1), 67-86.

8.苏莹莹 . (2025). 多模态教学理论在中学英语听力教学中的路径探究 . * 教育进展 , 15*(4), 80-86.

9.文秋芳 . (2003). 英语学习的成功之路 . 上海外语教育出版社 .

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)