教学评研一体化视域下基于诗歌意象的整本书阅读教学路径构建

骆柔嘉 王梦超

宁波市奉化区尚田中学

诗歌意象是诗人情感与思想的载体,能展现出作品的灵魂与艺术魅力。《艾青诗选》中的意象丰富多样,“土地”包含着家国情怀,“太阳”象征着光明追求。该作品被选入九年级上册的“名著导读”必读书目里。由于诗歌多义性较强,初中生认知水平有限,因而意象解读仍为教学难点。本文将通过分析意象的典型特征、教学价值及实践路径,帮助学生降低阅读难度,并为同类诗歌整本书阅读教学提供思路。

一、《艾青诗选》诗歌意象的典型特征

艾青的诗歌创作始终与时代紧密相连,将个人与民族命运相融,因为他诗歌的意象呈现以下特征:

(-) )浓厚沉重的情感承载

《艾青诗选》收录了艾青从 20 世纪 30 年代至 70 年代末的主要作品,这些作品饱含着诗人深沉的民族精神。其中“土地”和“太阳”意象系列最能反映这种情感。例如,在《雪落在中国的土地上》中,诗人反复咏叹 “雪落在中国的土地上”,描绘了在侵略者统治下土地遭受侵略践踏的悲惨场景。诗人借土地这一意象刻画了旧中国农村荒芜、衰败的景象,土地上人民艰难生存的状态。在《我爱这土地》里,诗人将自己比作一只喉咙已嘶哑却仍要为土地尽情歌唱的鸟,既表现出对土地至死不渝的爱,更展现出为祖国大地和祖国人民宁愿奉献生命的牺牲精神。艾青借 “土地” 这一意象表达苦难意识,同时也抒发自己对 “土地” 坚定而深沉的爱恋与敬重。

(二)鲜明独特的时代印记

艾青诗歌中的意象带有鲜明的时代刻痕。抗战时期,意象多与苦难、抗争相关。在《北方》里,诗人看见的北方是“颓垣与荒冢呀/ 都披上了土色的忧郁……”“土地”此刻是荒凉、死寂的,土地上生存的人民是艰难痛苦的。到了抗日相持阶段,诗人在《向太阳》借“太阳”意象体现人们对光明与胜利的渴望。到了新时代,“太阳”又象征着真理和民主,如《火把》中人民在“光” 指引下追求民主。这些意象的转换折射出时代的变迁。

(三)直白浓烈的艺术表达

艾青善用朴素而有力的笔法塑造意象。如《大堰河——我的保姆》中的“黄土下的紫魂”,以色彩强化冲突。《礁石》用 “刀砍过” 描述伤痕,“含着微笑” 赋予不屈的姿态,简单勾勒让 “礁石” 成坚韧的象征,使意象鲜活耐品。这些直白浓烈的语言增强意象感染力。

二、《艾青诗选》诗歌意象的教学价值

在教学评研一体化视域下,《艾青诗选》的意象教学并非孤立的“解意象”,而是能串联 “教”“学”“评”“研”的纽带,对整本书阅读教学有着重要的价值。

(一)降低阅读门槛的抓手

初中生对诗歌常有畏难情绪,意象具象化有助于理解抽象情感。以《北方》为例,通过“荒漠的原野”“寒风”等意象群,学生可直观感受到北方苍凉,从而体会诗人情感。意象的具象化特征有效消解了诗歌语言的抽象性与多义性,聚焦意象能帮助学生在具象感知与抽象思维之间建立桥梁,降低诗歌阅读门槛,从而构建诗歌鉴赏的信心与能力。

(二)串联教学评活动的纽带

教学评研一体化核心是教、学、评深度融合,意象分析可以提供操作的纽带。以意象为核心组织学习活动,可将评价嵌入教学,实现同步联动。如设计意象解读学习单,贯穿探究活动,学生从《艾青诗选》中摘抄出与 “土地”相关的具体意象、记录篇目、描述特点、揣摩该意象传递的情感,教师通过批阅诊断学生情况。小组合作分析时用评价量表评分,从“特征概括”、“情感理解”等基础维度评分,既评成果又反哺教学,意象成为教学评研一体化的关键轴心。

(三)推动深度学习的阶梯

意象教学能层层递进地推动深度学习。初读时找意象、记意象,完成初步感知。再读时,对比同一意象在不同诗中内涵的变化,比如 “土地”在《我爱这土地》与《复活的土地》中的差异:前者是“被打击的”,后者是“复活的”,能帮助学生理解诗人情感的递进。深读时,结合时代背景明白“太阳”反复出现是对民族觉醒的呼唤。学生顺着 “找意象——比意象——悟意象”的阶梯深入,能把握整本书情感脉络与思想内核,实现认知跨越。

三、《艾青诗选》意象教学的实践路径

结合教学评研一体化理念,以意象为核心,可通过 “导读感知意象 —— 探读解析意象 — —研读升华意象” 的路径展开教学,每一步都搭配适配的评价工具,让教学有方向、学习有抓手、评价有依据。

(一)导读感知:初触意象,建立印象

导读阶段核心任务是完成初读意象表,引导学生通览诗集,初步感知意象系统,把握意象选择特点。精读时圈画核心意象(如“土地”“太阳”“火把”等)、揣摩内涵、提出疑问,之后学生分享,教师记录。若多数学生误解“太阳”或疑问集中在“意象重复”,可在后续教学中针对性处理。此阶段评价为摸清学情,让教学更精准。

表1: 初读意象表

)探读解析:聚焦意象,深入理解

)探读解析:聚焦意象,深入理解

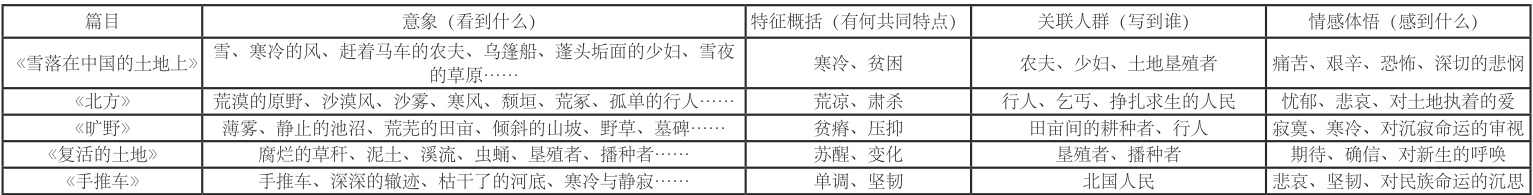

探读阶段主要引导学生掌握“由象至情”解读方法,聚焦核心意象,分析特征与情感内涵,以合作完成土地意象分析表为核心任务,将过程性评价嵌入探究全过程。教师提供方法支架,明确探究路径:从诗中圈画具体意象,概括共同特征,关联诗人描绘的特定人群,领悟其象征意义与多重情感。学生需要开展小组合作,聚焦多首诗细读批注并完成以下的分析表。

表2: 土地意象分析表

完成表格后,教师还需引导学生纵向与横向对比分析,把握诗中的关联人群与 “土地”意象的关系,把握特征与情感 之间的对应关系,从而深入理解土地意象。

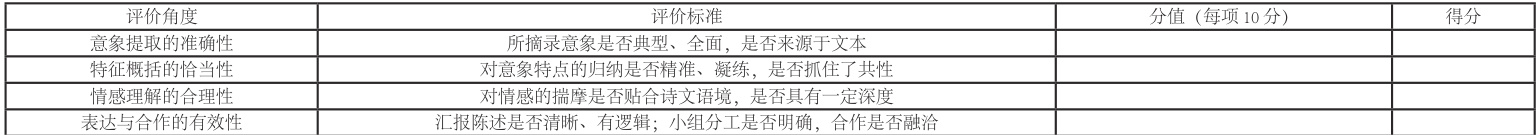

小组汇报时,学生可以用意象解读成果评价量表进行自评和互评,教师也可以根据反馈即时调整教学内容。例如,学生对土地内涵情感的分析较为单一,集中在诗人对祖国深沉的爱恋这一层上,那么教师就以《复活的土地》为例进行讲解,指出 “虫蛹搅动着”、“泥土复活”等意象,诗人同时赋予了土地复苏与重生的希望内涵,丰富学生对诗歌情感理解的多元化。

表3: 意象解读成果评价量表

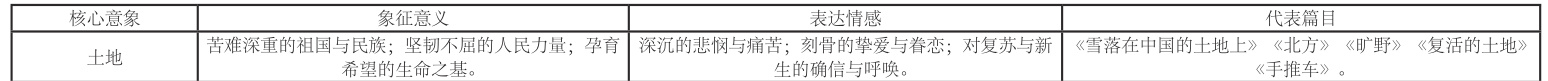

最后,师生共同将研讨成果升华,完成土地意象总结表。

表4: 土地意象总结表

课后任务为方法迁移:学生仿照课堂上的探究模式,自主阅读《太阳》《向太阳》《黎明的通知》《火把》《煤的对话》等诗,完成太阳意象分析表,进一步巩固从意象解读诗歌的策略。

(三)研读升华:关联意象,悟透主旨

学生对“土地”与“太阳”等核心意象具备一定理解的基础上,本环节的目标是推动学生从单一意象分析走向意象系统的整合与关联,深入把握诗歌的情感脉络与精神内核,实现 “以评促整合、以研悟主旨” 的深度学习。

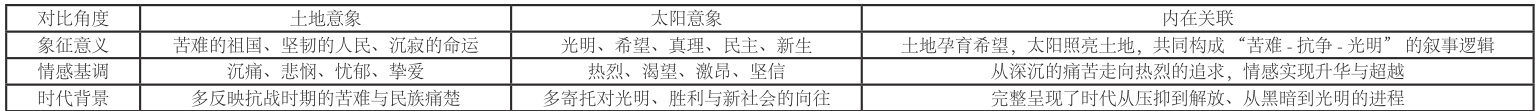

本环节的核心任务是完成《艾青诗选》土地和太阳意象系统的研究报告。首先,组织学生对比两类意象的代表性诗句,从象征意义、情感基调、时代背景等角度批注两个意象的内在关联。例如,《雪落在中国的土地上》中 “寒冷在封锁着中国呀” 与《黎明的通知》中 “我将带光明给世界” 形成 “苦难” 与 “光明” 的对照,其象征意义是从苦难走向光明。通过对比关联,可以帮助学生理解诗人如何通过意象的组合与演变,构建出从苦难到希望、从黑暗到光明的完整抒情世界。

表5: 意象关系探究表

学生撰写研究报告时,教师可提供写作框架作为支架。研究报告包含四个部分:第一,引言。简述研究目的与两大意象在《艾青诗选》中的重要性;第二,分类与特征。分别概述 “土地” 与 “太阳” 意象的特点。第三,关联与演变:分析两个意象之间的内在联系及在不同诗作中内涵的发展。最后,结论。总结意象系统所体现的诗歌主旨与精神内涵。

为保证报告质量,教师还要出示 “意象主题研究报告评价量表”,从意象分析的深度、主题阐释的清晰度、语言表达的逻辑性等方面进行多维度评价,实现 “以评促学、以研促教”的良性循环。

诗歌意象是解读《艾青诗选》的关键要素与教学的核心线索。本文以意象为支点,结合教学评研一体化理念,构建阶梯式教学路径,设计匹配评价工具,促进教、学、评、研融合。该路径可以降低阅读门槛,引导学生从意象感知到主旨领悟,从单篇赏析走向整本书贯通。今后可进一步探索该路径在其它诗歌整本书阅读中的应用,完善评价工具,让教学评研一体化落地,助力学生语文核心素养发展。

参考文献

[1] 艾青 . 艾青诗选 [M]. 北京 : 人民教育出版社 ,2018.

[3] 王新芳 . 审辩式思维下的诗歌阅读——用“矛盾词语”品析《艾青诗选》[J]. 中学语文教学参考 ,2022(14):17-19.

[4] 凌巧 .《艾青诗选》“名著导读”专题教学设计研究 [D]. 重庆 : 重庆师范大学 .2021.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)