退化林修复对土壤碳汇功能的影响机制

杨磊

陕西省林产品开发贸易总公司

全球森林退化面积持续扩大,土壤碳库损失加剧了大气中二氧化碳浓度的上升,加速了全球气候变化进程,土壤作为陆地生态系统中最大的碳库,其碳汇功能的恢复对于实现碳中和目标具有重要意义。退化林地土壤普遍存在有机质含量低、结构性差、微生物活性弱等问题,严重制约了土壤碳储存能力的发挥,科学合理的生态修复措施能够逐步恢复土壤的碳汇功能,重建稳定的碳循环机制。

一、土壤碳汇的基本概念

碳汇(Carbon Sink),是指通过植树造林、植被恢复等措施,吸收大气中的二氧化碳,从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制。土壤碳汇则是指土壤通过物理、化学和生物过程从大气中吸收、固定并储存二氧化碳的能力。相比其他类型的自然碳汇,土壤碳汇具有储量大、稳定性强、持续时间长的特点。森林碳汇主要通过植物生物量的增加来固碳,而土壤碳汇则能够在地下实现碳的长期封存,且不易受到火灾、病虫害等干扰的影响,是更为稳定可靠的碳汇类型[1]。

二、森林退化对土壤碳库的威胁

1.森林退化导致土壤碳输入急剧减

森林退化使植被生物量急剧下降,枯枝落叶产量随植株死亡和生长停滞而大幅减少,原本持续向土壤输送有机物质的凋落物循环系统遭到破坏,土壤失去了最主要的碳素来源,植物根系在退化过程中大量坏死,活体根系分泌的有机酸、多糖和氨基酸等化合物急剧减少,这些根际分泌物原本是土壤微生物的重要营养来源,其缺失导致微生物活性下降,进而影响整个土壤生态系统的碳循环过程。林下植被和地被物的消失切断了土壤碳输入的多层次供给体系,苔藓、蕨类和草本植物等小型植物虽然单株生物量有限,但其快速的生长代谢为土壤提供了持续稳定的细颗粒有机物,这些植物群落的衰退使土壤碳输入失去连续性和多样性,加剧了土壤有机碳库的枯竭[2]。

2.森林退化加速土壤有机碳分解流失

森林冠层破坏导致土壤微环境发生剧烈变化,地表温度升高和湿度降低创造了有利于微生物活动的条件,原本在低温高湿环境中保持相对稳定的土壤有机碳开始快速分解,微生物呼吸作用增强使大量储存的碳素以二氧化碳形式释放到大气中,土壤有机碳库从缓慢积累转向快速消耗。植被根系网络的瓦解破坏了土壤物理结构,原本被团聚体包裹保护的有机碳暴露在氧化环境中变得易于分解,缺乏植被覆盖的土壤表层在降雨和风力作用下发生侵蚀,富含有机质的表土随水流和风沙流失,形成了土壤碳库的物理性损失。

三、退化林修复对土壤碳汇的影响机

1.植被恢复增强土壤碳输入机制

修复植物在生长过程中产生的 持续补充土壤有机质,落叶中富含的纤维素、木质素和单宁等复杂有机化合物在土壤 酸等稳定的腐殖质成分,并与土壤矿物颗粒结合生成有机 。根系生长所需的营养物质主要来源于根际微域内的生物 量有机酸、氨基酸、糖类和酚类化合物等活性物质在满足自身营养 ,根系死亡分解后形成的根道结构改变了土壤的物理性质,为深层土壤有机 储存创造了新的空间载体。

2.土壤结构重建促进碳稳定机制

根系分泌的多糖类胶结物质与 使原 土壤颗粒聚合成具有层次结构的团聚体,团聚体内部形成的微 有机物免受微生物直接攻击,从而延长有机碳在土壤中的 速度,内部逐渐形成厌氧或低氧环境,需氧微生物的活动受 的粘土矿物与有机质结合形成保护性外壳,进一步阻断了外界环境因 易于分解的有机物质转化为相对稳定的碳库组分[3]。

3.微生物群落激活驱动碳转化机制

植被恢复为土壤微生物提供多样化的碳源和能源物质,微生物群落结构从退化时期的单一化状态向复杂化方向演替,细菌、真菌、放线菌等不同类群的微生物在分解利用不同类型有机物的过程中产生胞外多糖、蛋白质和脂类等微生物残体,形成相对稳定的土壤有机碳组分。微生物群落多样性的增加带来了酶系统的多样化,不同微生物产生的胞外酶在催化有机物分解的过程中生成了复杂的中间代谢产物,部分产物与土壤中的铁铝氧化物、粘土矿物发生络合和吸附反应,形成抗分解的有机-矿物复合体,微生物细胞在死亡裂解后释放的细胞壁组分成为土壤中新的难分解碳源,推动了土壤碳库从活跃状态向稳定状态的演化。

4.土壤酶活性调控促进碳循环机制

植被恢复激活了土壤酶系统的多样性和活性,根际分泌物中的酚类化合物和有机酸为土壤酶提供了辅酶因子和激活剂,使得原本在退化条件下活性降低的纤维素酶、木质素过氧化物酶和多酚氧化酶重新获得催化能力,加速了复杂有机物向简单化合物的转化过程,为微生物利用提供了更易获取的碳源。土壤酶活性的恢复改变了有机物分解的选择性,β-葡萄糖苷酶和 N-乙酰氨基葡萄糖苷酶活性增强促进了纤维素和几丁质的水解,产生的单糖和寡糖为微生物合成胞外多糖提供原料,磷酸酶和脲酶活性的提升释放了土壤中固定态的磷和氮元素,改善了微生物的营养状况,进而提高了微生物对碳素的转化效率,酶促反应产生的中间产物在特定pH 和离子强度条件下与土壤胶体形成稳定络合物,实现了活性有机碳向稳定有机碳的转化[4]。

四、典型区域案例分析

某北方石质山地退化林修复区域的长期监测数据显示,修复措施对土壤碳汇功能的恢复效果在不同深度土层中表现出明显的差异性特征。该区域采用乔灌草复合配置模式进行生态修复,监测期间土壤碳储量的变化趋势反映了植被恢复对土壤碳库重建的实际影响。

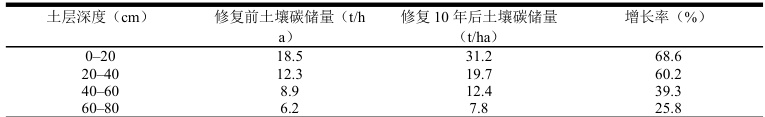

表1.某北方石质山地退化林修复区土壤碳储量变化

监测数据表明土壤碳储量的增长幅度随土层深度增加而递减,表层土壤的碳储量增长率达到 68.6% ,显著高于深层土壤的 25.8% ,反映了植被恢复对表层土壤碳输入的直接促进作用,0-40cm 土层的碳储量增长幅度均超过 60% ,说明根系分布密集的浅层土壤是碳积累的主要区域,40cm 以下土层的碳储量增长相对缓慢,表明深层土壤碳库的恢复需要更长的时间周期,整个监测剖面的总碳储量从45.9t/ha 增加到71.1t/ha,增幅达到 54.9% ,证实了退化林修复对土壤碳汇功能具有显著的恢复效果。

结语

退化林修复能够有效恢复土壤碳汇功能,植被重建为土壤提供了持续稳定的碳源输入,改变了原有的碳贫乏状态,土壤结构的逐步完善创造了有利于有机碳保存的物理环境,微生物群落多样性的增加提高了碳转化效率,酶活性的恢复优化了有机物分解与合成过程,多种机制协同作用推动土壤碳库从损失状态转向积累状态。案例分析显示修复后土壤碳储量显著增加,表层土壤碳积累效果最为显著,深层土壤碳库恢复相对缓慢,揭示了不同土层碳汇功能恢复的差异性规律,深入认识各影响机制的作用过程为优化修复技术、提升修复成效提供了科学依据。

参考文献

[1]齐孝华. 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区退化林修复现状及对策 [J]. 南方农业, 2025, 19 (13): 124-128.

[2]姬磊, 赵世军. 陕西地区退化林修复的现状问题分析与应对措施 [J]. 现代园艺, 2025, 48 (08):157-158+161.

[3]张振天. 碳汇提升视角下生态空间网络优化研究[D]. 华中科技大学, 2024.

[4]周志峰,王耀,王奇,等. 河北张家口坝上地区退化林修复碳排放估算 [J]. 西北林学院学报, 2023, 38 (02):250-256.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)