子宫内膜微刺激在反复种植失败患者中的应用价值

马玉秀

青海红十字医院 青海省西宁市 810000

引言

辅助生殖技术(ART)的发展为众多不孕不育患者带来了生育的希望,但仍有部分患者面临反复种植失败的困境。反复种植失败(RIF)通常定义为 40 岁以下成年女性在3 个新鲜或冻融周期内移植至少 3 枚优质胚胎后仍未能实现临床妊娠,其中优质胚胎包括:第3 天胚胎(细胞数≥8 个、卵裂球大小均匀、碎片率<10%)和囊胚(≥3BB),其发生率约为 5%-10% 。RIF 的发生机制复杂,涉及胚胎质量、子宫内膜容受性、免疫因素、凝血功能异常等多个方面,其中子宫内膜容受性被认为是影响胚胎着床的关键因素之一。

子宫内膜容受性是指子宫内膜处于一种允许胚胎着床的特殊状态,其形成受多种因素调控,包括子宫内膜厚度、血流灌注、细胞因子表达、细胞外基质成分等。当子宫内膜容受性不佳时,胚胎难以成功着床,导致种植失败。因此,如何改善子宫内膜容受性成为解决 RIF 问题的关键。近年来,子宫内膜微刺激作为一种新兴的治疗方法,逐渐应用于 RIF 患者的临床治疗。子宫内膜微刺激是通过机械、物理或化学等方式对子宫内膜进行轻微刺激,以诱导子宫内膜发生一系列生物学改变,从而改善子宫内膜容受性,提高胚胎着床率。本研究旨在通过临床数据分析,深入探讨子宫内膜微刺激在 RIF 患者中的应用价值。

一、资料与方法

(一)研究对象

选取 2020 年 1 月至 2023 年 12 月在我院生殖医学中心接受辅助生殖技术治疗且符合 RIF 诊断标准的112 例患者作为研究对象。纳入标准: 年龄 18 - 40 岁; (2)至少经历 3 个新鲜或冻融胚胎移植周期,且移植优质胚胎(卵裂期胚胎评级 ⩾8 细胞且碎 <10% B)后未妊娠;(3)无严重的全身性疾病、生殖系统器质性病变及免疫 参与本研究。排除标准:(1)子宫内膜厚度<7mm;(2)存在子宫内膜息肉、黏膜 肌瘤、 宫腔粘连等影响子宫内膜形态的病变;(3)近 3 个月内使用过影响子宫内膜生长的药物;(4)中途退出研究或资料不全者。

(二)方法

采用随机数字表法将患者分为子宫内膜微刺激组(试验组, n=65) )和对照组 (n=65) )。试验组患者在胚胎移植前一个周期接受子宫内膜微刺激治疗,对照组患者仅接受常规的胚胎移植前准备。

(三)治疗方法

(1)子宫内膜微刺激治疗:子宫内膜微刺激组患者于移植前一周期月经的第 2-5 天行内膜搔刮。常规消毒外阴及阴道,取5Fr 刮勺伸入宫颈后缓慢进入宫腔,于宫腔各壁轻柔搔刮 2 次后取出,搔刮过程中避免损伤子宫肌层。搔刮后给予头孢克肟胶囊口服3 天。

(2)内膜准备:子宫内膜微刺激组和对照组均采用激素替代(HRT)或降调节HRT 方案准备内膜,当内膜厚度>8 mm 时,肌肉注射黄体酮 40~60mg/d H 孕酮片 20 g/d, 促使子宫内膜向分泌期转化,自转化日后的第3 天移植卵裂期胚胎或转化日后第 5~6 天移植囊胚,胚胎移植后继续用药至移植后 12 周或未妊娠停药,根据具体情况适当调整药物用量。

(四)观察指标

(1)子宫内膜相关指标:分别于微刺激治疗前、胚胎移植当日经阴道超声测量子宫内膜厚度、子宫内膜血阻力指数(RI)和搏动指数(PI);

(2)妊娠相关指标:移植术后14 d 抽血查β-HCG 水平,若β-HCG≥10 U/L,但移植后4~5 周经阴道B 超未见妊娠囊,则诊断为生化妊娠,B 超下见孕囊表明胚胎种植成功,为临床妊娠,妊娠满 28 周且胎儿存活并分娩定义为活产。记录两组患者的生化妊娠率、临床妊娠率和活产率。

(3)安全性指标:观察两组患者在治疗过程中是否出现阴道出血、腹痛、感染等不良反应,记录不良反应的发生情况。

(五)统计学方法

采用 SPSS 26.0 统计软件进行数据分析。计量资料以均数 ± 标准差  )表示,组间比较采用独立样本 t 检验;计数资料以率(%)表示,组间比较采用 X2 检验。 P<0.05 为差异有统计学意义。

)表示,组间比较采用独立样本 t 检验;计数资料以率(%)表示,组间比较采用 X2 检验。 P<0.05 为差异有统计学意义。

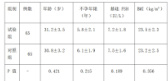

(一)两组患者一般资料比较

两组患者在年龄、不孕年限、基础 FSH 水平、BMI 等一般资料方面比较,差异无统计学意义 (P>0.05). ),具有可比性,详见表 1。

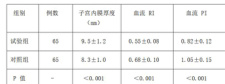

(二)两组患者子宫内膜相关指标比较

胚胎移植当日,试验组患者的子宫内膜厚度显著高于对照组 (P<0.05) ,子宫内膜血流 RI 和 PI 显著低于对照组( (P<0.05) ),详见表 2。

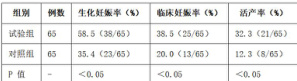

(三)两组患者妊娠相关指标比较

试验组患者的生化妊娠率、临床妊娠率和活产率均显著高于对照组 (P<0.05) ,详见表 3。

(四)两组患者安全性指标比较

在治疗过程中,试验组有 12 例患者出现轻微阴道出血,给予对症处理后出血停止,未发生感染、子宫穿孔等严重并发症;对照组未出现明显不良反应。两组患者不良反应发生率比较,差异无统计学意义 (P=0.078)σ )。

三、讨论

(一)子宫内膜微刺激改善子宫内膜容受性的机制

子宫内膜微刺激改善子宫内膜容受性的机制目前尚未完全明确,可能涉及以下几个方面。首先,子宫内膜微刺激可引起子宫内膜局部的创伤修复反应,激活一系列生长因子和细胞因子的表达,如血管内皮生长因子(VEGF)、表皮生长因子(EGF)、转化生长因子 - β(TGF - β)等。这些生长因子和细胞因子能够促进子宫内膜血管生成和血流灌注,改善子宫内膜的营养供应,为胚胎着床创造良好的局部微环境。其次,子宫内膜微刺激可能通过调节子宫内膜细胞的增殖、分化和凋亡,改变子宫内膜的组织结构和功能。研究表明,微刺激后子宫内膜腺上皮细胞和间质细胞的增殖活性增强,细胞外基质成分发生改变,有利于胚胎的黏附和侵入 。此外,子宫内膜微刺激还可能影响子宫内膜的免疫状态,调节免疫细胞的分布和功能,减少免疫排斥反应,为胚胎着床提供免疫耐受环境 。

(二)子宫内膜微刺激对 RIF 患者妊娠结局的影响

本研究结果显示,子宫内膜微刺激组患者的临床妊娠率和活产率显著高于对照组,这与以往的多项研究结果一致。子宫内膜微刺激通过改善子宫内膜容受性,提高了胚胎着床率,从而改善了 RIF 患者的妊娠结局。子宫内膜厚度和血流参数是评估子宫内膜容受性的重要指标。本研究中,胚胎移植当日试验组患者的子宫内膜厚度显著增加,血流 RI 和 PI 显著降低,表明子宫内膜微刺激能够有效改善子宫内膜的生长和血流灌注,为胚胎着床提供更有利的条件。此外,子宫内膜微刺激还可能通过调节子宫内膜的免疫微环境,减少免疫排斥反应,提高胚胎的存活率,进而增加活产率。

(三)子宫内膜微刺激的安全性

本研究中,子宫内膜微刺激治疗过程中仅少数患者出现轻微阴道出血,经对症处理后出血停止,未发生严重并发症,且与对照组相比,不良反应发生率差异无统计学意义。这表明子宫内膜微刺激是一种相对安全的治疗方法。在操作过程中,严格掌握适应证和操作规范,避免损伤子宫肌层,可有效降低并发症的发生风险。同时,术后给予适当的抗生素预防感染,也有助于保障治疗的安全性。

(四)本研究的局限性及展望

本研究为单中心回顾性研究,样本量相对较小,可能存在一定的选择偏倚,研究结果的普遍性和可靠性有待进一步验证。未来需要开展多中心、大样本、前瞻性随机对照研究,以更准确地评估子宫内膜微刺激在 RIF 患者中的应用价值。此外,目前对于子宫内膜微刺激的最佳刺激时机、刺激强度及疗程等尚未形成统一标准,需要进一步深入研究,以优化治疗方案,提高治疗效果。同时,深入探讨子宫内膜微刺激的作用机制,有助于为 RIF的治疗提供更多理论依据和新的治疗思路。

四、结论

综上所述,子宫内膜微刺激可有效改善反复种植失败患者的子宫内膜容受性,提高临床妊娠率和活产率,且安全性良好,为 RIF 患者提供了一种有价值的治疗方法。但仍需进一步开展大规模、多中心的临床研究,以完善其治疗方案和明确作用机制,更好地应用于临床实践。

参考文献

[1] 张丽华, 王雪梅, 李静. 子宫内膜微刺激对反复种植失败患者子宫内膜容受性的影响[J]. 中华妇产科杂志, 2020, 55(8): 521-526.

[2] 陈晓红, 刘伟, 杨洋. 宫腔镜下子宫内膜微刺激在薄型子宫内膜患者中的应用[J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2021, 37(5): 412-416.

[3] 林静, 王芳, 李雪梅. 子宫内膜微刺激对反复种植失败患者整合素αvβ3 及LIF 表达的影响[J]. 中国妇幼保健, 2022, 37(3): 456-460.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)